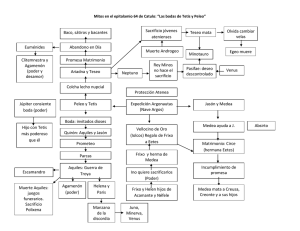

El vellocino de oro

Anuncio