La valorización de los activos culturales: estrategias innovadoras

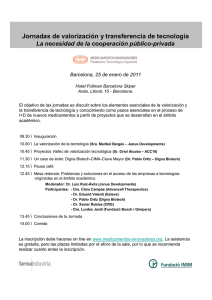

Anuncio