Reacción de Hipersensibilidad a la Ingestión de Acaros (T

Anuncio

Rev. de Med. Univ. de Navarra

VII:

137,

1963

FACULTAD DE MEDICINA DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

DE HISTOLOGÍA

Reacción de Hipersensibilidad a la Ingestión de Acaros

(T yroglyphus farinae)

Estudio anatomopatológico de un caso mortal.

G. Herra11z y M." P. Hel'ranz.

RESUMEN

Se presentan los hallazgos patológicos de un caso, probablemente

único en la bibliografía mundial, en el que la ingestión de cantidades

masivas de ácaros contaminantes de alimentos produjo, junto a un

cuadro de intensa irritación intestinal, lesiones granulomatosas ampliamente diseminadas (hlgado, bazo, suprarrenales, tiroides, riñón,

vías urinarias, etc.). Con toda probabilidad, estos granulomas son expresión de una reacción de hipersensibilidad a la absorción de los productos de digestión de los ácaros ingeridos. Se revisa brevemente la

patogenicidad digestiva de los ácaros y la estructura histológica de las

lesiones granulomatosas alérgicas.

Son extraordinariamente escaso3

los datos que pueden recogerse de la

bibliografía médica acerca de la patog'2nicidad para el hombre de los

parásitos del orden Acarina cuando ingresan en el organismo por vía

digestiva.

Todos los tratados de Parasitología

médica s. 11, 1s señalan el importante

papel que estos arácnidos, y en 2special las garrapatas, desempeñan en

la transmisión de gran número de

enfermedades víricas, rickettsiósicas,

espiroquetósicas y también bacterianas. A los miembros de las restantes

parásitos del orden Acarina cuanfamilias ( Demodicidae, Dermannyssidae, Sarcoptidae,

Pediculoididae,

Trombidiidae y Tyroglyphidae) se les

reconoce solamente, junto al ocasional carácter que pueden asumir de

vectores de algunos virus, la capacidad de causar lesiones cutáneas

C:uando penetran o entran en contacto con la epidermis (diferentes

tipos de sarna, dermatosis alérgicas)

138

1

1

G. HERRANZ Y M AR Í A P. H ERRANZ

y fenómenos respiratorios de tipo

asmático cuando son inhalados por

individuos susceptibles.

Es llamativo que, siendo muchos

de estos parásitos, y en particular los

de la familia Tyroglyphidae, contamitantes de alimentos de consumo ordinario (harina, queso, azúcar, legumbres secas, jamón, embutidos), no sean más frecuentes los

cuadros gastrointestinales producidos

por ellos. La presencia de huevos,

larvas, ninfas y adultos de tiroglífidos en las heces humanas es, en

opinión de algunos 11, una eventualidad bastante frecuente. La opinión

más generalizada indica que, cuando

estos p·a rásitos son ingeridos en can tida d suficiente, pueden producir un

cuadro de irritación intestinal de

carácter leve e, 18. Hinman y Kampmeier 9 consideran que los ácaros no

son capaces de sobrevivir a la acción

de los jugos digestivos, aunque en

ocasiones pudieron comprobar que

eran capaces de penetrar hasta el

fondo de las criptas de Lieberkühn .

A esta circunstancia y a la liberación

de sustancias tóxicas procedentes de

los organismos parasitarios digeridos

se atribuye el efecto irritante sobre

el tracto intestinal, que se manifiesta en forma de una diarrea transi toria, y un cuadro de afectación del

sistema nervioso central con síntomas clínicos de fuerte excitación que

tiene una marcada semejanza con

el que se observa en el vanillismo s.

Al lado de esta interpretación que

achaca las manifestaciones digestiva s y generales de la acariasis intestinal a un efecto puramente tóxico, existe otra que prop'o ne un

mecanismo de índole alérgica. Ya

Dekker { había llamado la atención

en 1928 sobre el hecho de que, según

sus propias experiencias, los ácaros

representan alérgenos muy poderosos. Kammerer y Michel 10 afirman

que, al menos, una parte de los tras-

Vo l. VII

tornos gastroin t estina les determin a dos por ácaros, especialmente los

pertenecientes a las especies que suelen desarrollarse en los alimentos a lmacenados, son de índole alérgica.

El presente traba jo tiene por obj eto presentar los datos anatomopatológicos de un caso, muy probablemente único en la bibliografía mundial, en la que la ingestión de una

cantidad extraordinariamente elevada de ácaros de la especie Tyroglyphus farinae, produjo, junto a un

cuadro enterocolítico catarral de

gran intensidad, lesiones granulomatosas muy diseminadas, cuya naturaleza alérgica será discutida más

adelante, que terminó con la muerte.

DATOS CLÍNICOS

Una mujer de 56 años, ama de

casa, ingresó ya cadáver en el Departamento de Medicina Interna de

la Facutad de Medicina de la Universidad de Navarra. Momentos antes

de la mu-erte la enferma había hecho

una deposición muy blanda, horno -·

génea, de color negro, que fué sometida a estudio microscópico . En él

se descubrió la presencia de huevos,

iarvas y formas adultas de ácaros en

gran cantidad y muy mal éstado de

conservación . Un cultivo bacteriológico de las heces no dió crecimiento

de gérmenes enteropatógenos.

La historia de la enfermedad, tal

como pudo obtenerse de sus allegados, fu é como sigue: Estando con

anterioridad en buena salud, nueve

días antes de la muerte experimentó

molestias urinarias (micción frecuente, dolorosa), junto con una fuerte

sensación de malestar que le obligó

a encamarse. El mismo día, por la

noche, presentó un cuadro muy intenso de agitación y, casi simultánea mente, un rep·entino tenesmo

rectal que se siguió de una deposi ción líquida muy voluminosa . E!!t e

Ju.nio 1963

1

l

REACCiÓN

DE

cuadro de agitación y diarreas duró

la noche entera. Fué tratada con

sulfamidas y líquidos per os y suero

salino parenteral. Las molestias urinarias disminuyeron notablemente,

pero las diarreas persistieron durante tres días, al cabo d e los cuales

remitieron por compl~to . Durante los

cinco primeros días la enferma no

ingirió más que líquidos.

Al sexto día de la enfermedad la

paciente tomó una alimentación consistente en zumos de frutas y una

papilla preparada con leche y harina. Las diarreas volvieron con menor

intensidad. La enferma, junto a una

sensación dolorosa, vaga e imprecisa

en el abdomen, se quejaba de ten e ~·

una sed muy intensa y parecia muy

agitada. El cuadro fué empeorando

progresivamente, por lo que se decidió su traslado al Hospital.

Los antecedentes personales y familiar2s carecían de interés.

ESTUDIO

ANATOMOPATOLÓGICO

La autopsia se hizo a las 18 horn3

de la muerte. Los hallazgos más importantes se encontraron en el a bdomen. El estómago era d e asp;: c o

no1·mal. Las asas intestinales ap .::t-·

recian distendidas por gas en grad o

variable y dejaban transparentar un

contenido d e color rojo-negruzco d :bido a hemorragias más o menos

recientes. Era muy marcada la congestión vascular en todo el intes '. ino . Al abrir algunas porciones del

intestino se comprobó el carácter

predominantemente hemorrágico de

s u contenido y pudieron des cubrir:e

numerosas ulceritas de un tamaño

infe rior a 2 mm. de diámetro y que

se distribuían de un modo irregu lar

por toda la longitud del íleon y d pl

intestino grueso. Se ligaron alguno 3

segmentos de asas del delgado, el

ciego y porciones del colon transver-

HIPERSENSIBILIDAD

139

so y recto para el examen microscópico del contenido.

El hígado presentapa amplias adherencias laxas con el diafragma. Era

pálido y de consistencia normal.

Pesó 1.390 gramos. La superficie de

corte era muy homogénea. Las vías

biliares extrahepáticas eran normales, al igual que el páncreas. El bazo

pesó 240 gramos, era blando y con la

cápsula muy arrugada. Al corte, la

pulpa era casi inaparente y se arrastraba bastane barro esplénico con el

cuchillo. El riñón derecho era muy

grande, de 250 gramos de peso, de

aspecto exterior normal. Se decapsuló con facilidad. Al corte, los dos

tercios superiores eran de apariencia normal. El tercio inferior estaba

muy profundamente alterado, con

desaparición del dibujo cortico-medular y con necrosis de tipo coagulativo del grupo papilar inferior. El

contenido de los cálíces correspondientes era orina turbia de color

pardo oscuro. El riñón izquierdo era

muy pequefi.o: pesó 30 gramos. Era

de consistencia dura. La arteria renal tenía un diámetro exterior de

2,5 mm. y dejaba pasar una sonda

desde su origen aórtico. La superficie de corte era muy pálida y sin re siduo de estructuras normales. El

urét er era. de aspecto exterio1' nor mal, pero su luz no pudo descubr irse

desde la pelvis. Las suprarrenale 3

eran congestivas. En la del lado derecho había un nódulo de asp2 cto

adenomatoso de 3 cm. de diámetro .

En el aparato genital, junto a la

atrofia ovárica muy marcada, se encontraron múltiples miomas subserosos .

Los órganos torácicos no presen taron datos patológicos fuera d e una

marcada congestión pulmonar con

edema en las bases.

En la glándula tiroidea se encontró un nódulo de 2 cm. de diámetro

mayor intensamente calcificado y

140

G, HERRANZ Y MARÍA p, HERRANZ

"

Vol. VII

sistían fundamentalmente en la

presencia de numerosas lesiones de

aspecto gTanulomatoso con estructura

muy similar en sus diferentes localizaciones.

El tamaño de estos granulomas alcanzaba un diámetro máximo de

l mm., siendo los más frecuentes de

talla inferior a 0,5 mm. Estaban

constituídos predominantemente por

elementos de rasgos histiocitarios

que, en ocasiones, asumían un carácter epitelioide. Solamente en algunos casos pudo comprobarse en

ellos una actividad macrofágica, a

pesar de aparecer casi constantemente infiltrando un material de

aspecto necrótico. Aunque la reacción

de la fibrina de Weigert fué negativa, el carácter de la necrosis podía

ser descrito más bien como fibrinoi-

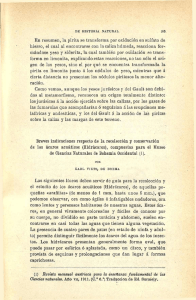

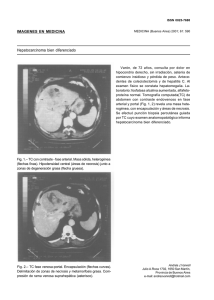

Fig. 1.-Ejemplares de Tyroglyphus farinea

en el contenido intestinal. (Examen en

fresco.)

delimitado por una cápsula muy desarrollada, en el interior del lóbulo

derecho. Las paratiroides eran nmmales. En la lengua se encontraron

extensas áreas de leucoplasia situadas en el dorso, cerca de la punta.

El examen microscópico del contenido intestinal reveló la pres2ncia

de numeros1s1mos huevos, larvas,

ninfas y adultos de ácaros que pudieron identificarse como pertenecientes a la familia Tyroglyphus farinae. En general, su estado de conservac10n era muy deficiente; no

obstante, los que procedían de las

porciones más proximales del í.leon

aparecían bastante íntegros (fig. 1).

Los hallazgos histológicos más significativos se encontraron en el hígado, bazo, riñón, suprarrenal, vejiga urinaria, tiroides e intestino. Con-

Fig. 2. - Hígado. Abundantes fomnaciones

granulomatosas con ligera tendencia a localizarse en la proximidad de las áreas

peri portales.

Ji;nio 1963

REACCIÓN

DE

de que como caseoso. En ninguna

ocas10n, a pesar de una búsqueda

muy cuidadosa, se observaron células

gigantes, ni bacilos ácido-alcohol resistentes en los preparados t~ñldcs

por el método Ziehl-Neelsen.

Junto a estos elementos histiocitarios no faltaban casi nunca, de t::i,'.

manera que es preciso considerarlas

como parte integrante de los granul.omas, las células plasmáticas en

número más o menos e·levado, los

cuales se disponían en la pe1ife:cia

de la lesión. También los linfocitos

aparecían con frecuencia en el área

marginal de los granulomas. Por el

coDtrario, los polinucleares neutró.11.los o eosinófilos nunca se vieron en

cantidad apreciable en la proximidad de los focos inflamatorios.

Era patente de los granulomas que

se encontraban en estadios distintos

de su evolución, de tal manera que

era fácil distinguir dos tipos distintos.

Unos, más recientes y menos numerosos, de tamaño más pequeño, se caracterizaban por la coexistencia de

necrosis e infiltración de elementos

macrofágicos con signos de fagocito sis activa no muy marcada, Los restantes tipos de células inflamatorias

estaban

ausentes

practicamente,

viéndose solamente algún raro polinuclear y un pequeño número de lin·focitos. Los otros, más avanzados en

su evolución, mostraban el aspecto ya

descrito anteriormente como típico,

ya que dominaban numéricamente

de un modo absoluto.

En el hígado otros granulomas

eran muy abundantes (fig. 2) y mostraban una ligera predilección por

situarse en la periferia lobulillar en

contacto con los campos portales. El

armazón reticular aparecía distendido, pero bien conservado, a nivel

de los granulomas. Las células hepáticas no presentaban signos degen2rativos excepto en las áreas inmediatamente vecinas a los granulomas

HIPERSENSIBILIDAD

141

Fig. 3.-Bazo. Numerosos focos granulomatosos distribuídos difusamente.

de tip.a reciente en las que podía

comprobarse la existencia de necrosis de los hepatocitos.

La arquitectura normal del bazo

aparecía muy modificada a causa de

una disminución muy marcada de

las formaciones linfáticas y de la

l)l'esencia de focos granulomatosos

en número muy elevado (fig. 3). E'stos no mostraban ninguna relación

preferente con las estructuras preexistentes, aunque un buen número

de ellos se podía observar una proximidad notable a las vainas linforeticulares, mientras que otros aparecían alojados en plena pulpa roja.

En su constitución respondían a los

modelos ya descritos (fig. 4). En general, la proporción de células plasmáticas periféricas era muy notable.

Por otra parte, un rasgo muy llamativo en el bazo, era la presencia e

142

G. HERRANZ Y MARÍA p, HERRANZ

·

Vol. VII

Fig. 4.-a) Periferia de un granuloma d el bazo con acumulación de células plasmáticas. El centro del granuloma en la parte inferior de la figura . b) Detalle, a mayor

aumento, de la figura anterior.

una intensísima eritrofagocitosis por

parte de los macrófagos esplénicos.

La presencia de granulomas en la

suprarenal era también muy notable,

asociándose a edema y pequeños focos hemorrágicos a nivel de la corteza (ftg. 5). La médula era histológicamente de apariencia norma.l.

En el riñón derecho se encontraron granulomas, menos numerosos

en comparación con los órganos descritos hasta ahora, que se localizaban

indistintamente en la corteza o en

la médula. Era intensa la alteración

tubular, particularmente en el segmento principal de la nefrona, en el

sentido de una degeneración turbia

del epitelio. El foco de necrosis presente en el grupo papilar inferior,

era de tipo coagulativo, reciente, y

probablemente se constituyó por la

confluencia de varios focos granulomatosos, ya que el tejido que lo rodeaba exhibía una composición celular idéntica a la que mostraban

los granulomas individuales.

El cua dro histológico del riñón izquierdo correspondía a una hipoplasia congénita y en él estaban casi

ausentes las lesiones granulomatosas.

En la vejiga urinaria, el epitelio

superficial se había desprendido en

gran extensión. La lámina propia de

la mucosa era asiento de una infiltración celular bastante densa en la

que se mezclaban los histiocitos con

cantidades variables de linfocitos y

células plasmáticas. En algunas venas de mediano calibre (fig. 6) se encontraron formaciones trombóticas

que se implantaban sobre áreas de

vasculitis segmentaría, en la que la

Junio 1963

REACCIÓN

DE

143

HIPERSENSIBILIDAD

reacc10n inflamatoria estaba representada por histiocitos, linfocitos y

plasmáticas. Estos granulomas vasculares parietales no se observaron

fuera de la pared vesical.

En la glándula tiroidea los granulomas estaban también presentes

en un número apreciable.

En toda la longitud del intestino

delgado y del grueso se encontró el

cuadro de una enteritis catarral con

fuerte dilatación vascular, edema,

desprendimiento del epitelio y una

infiltración celular muy escasa en la

que predominaban los elementos mo-nonucleares (histiocitos, linfocitos y

plasmáticos) que nunca se agrupaban en formaciones granulomatosa.

El tejido linfático del íleon, a semejanza de lo ocurrido en el bazo y en

los ganglios linfáticos, estaban muy

despoblado de linfocitos, con un cuadro similar al que se observa en las

situaciones de alarma.

En los restantes órganos estudiados, los hallazgos fueron de menor

interés: cabe destacar la existencia

de edema pulmonar con fuerte congestión de los capilares alveolares y

focos incipientes de bronconeumonia

y la presencia de una infiltración

ligera de linfocitos en el miocardio.

Fig. 5.-Suprarrenal. Granulomas en Ja

corteza.

Fig. 6.-Trombosis de una pequeña rama

venosa en la pared de la vejiga urinaria.

DISCUSIÓN

Se ha indicado al principio de este

trabajo la singularidad del caso presentado. Tras una búsqueda, lo más

completa. posible, no se ha podido

encontrar ninguna referencia bibliográfica acerca de casos mortales por

ingestión de ácaros. Los índices bibliográficos consultados (Current List

144

G. HERRANZ Y MARiA p, HERRANZ

of Medíca l Literature, Excerpta Me dica, Index Medicus, Referencias de

Revistas de la Revista Ibérica de Parasitología) no han registrado, en los

últimos 15 años, ningún caso similar

al expuesto. Solamente, en un ai'tículo de Rodríguez L.-Neyra 10 acerca de la parasitología en el Marruecos español, se hace mención de que

la ingestión de ácaros "a veces produce disturbios intestinales y aún

generales no pequeños durante su

paso comensalista".

El que pueda producirse cuadros

patológicos de tanta gravedad trae

consigo una consecuencia de índole

higiénica, en el sentido de someter

a una vigilancia cuidadosa aquellos

alimentos que más frecuentemente

son asiento de una colonización por

los ácaros. Los estudios de Haase íO

han revelado la extraordinaria abundancia de tiroglifidos en algunos alimentos mal almacenados, la cual es

resultado de la rápida reproducción

que estas especies pueden alcanzar

cuando se reúnen en circunstancias

adecuadas. No es raro observar en

algunos exámenes bromato ~ ógicos la

presencia de millones de ejemplares

de estos parásitos en todas sus formas evolutivas, hasta tal punto que,

en ocasiones, los pi;'ásitos y sus deyecciones llegan a ocupar un volumen superior al de la substancia alimentaria sobre la cual crecen.

Por otra parte, merece especial

comentarip el .cua_dro anatomopatológico consisterit'e'oen una granulomatosis amplianíénte difundida y cuya

naturaleza es conveniente esclar2cer.

Los granulomas que, a primera vista,

presentaban una cierta fisonomía tuberculoide con acumulación de elementos histiocitarios que, en ocasiones, asumían un carácter epitelioide,

aparecían muy característicamente

rodeados de células plasmáticas que

formaban un halo más o menos densamente poblado . Esta peculiar com-

Vol. VII

posición celular de los granulomas,

junto con la presencia de necrosis

de los elementos tisurales preexistentes, plantea el problema de si aquéllos han de considerarse simplemente como una reacción inflamatoria

ordinaria frent e a focos de necrosis

debida a un efecto tóxico o, si más

bien, y este es asunto de particular

interés, poanan ser la expl'es10n

morfológica de una reacción de hipersensibilidad inducida por la absor ción de los productos de digestió '.l

de les ácaros ingeridos, posibilidad

que viene legitimada por el hecho

demostrado de ser los ácaros potentes antígenos.

Aunque no existe universal acuerdo acerca de los rasgos morfológicos

que caracterizan distintivamente a

la inflamación alérgica, en nuestra

opinión, existen pruebas suficientes

para a:tribuir a las lesiones observadas en el caso presentado un carácter hiperérgico.

La morfología de l~ reacción tisu - ·

lar alérgica ha sido muy detalladamente estudiada por More y Movat 1 ~ .

: 1, quienes han demostrado muy convincentemente que la inflamación

hip erérgica no sólo se distingue

_cuantitativamente de la inflamación

normérgica, sino que entre ambas

éxisten :.también diferencias cualitativas que resultan en cuadros citológicos disimil!itres. Según estos autores,

la inflamación hiperérgica, tal .como

se observa en el fenómeno de Arthus

y en la anafilaxia, se caracteriza no

sólo por el curso explosivo de la respuesta tisular, sino que se expresa

citológicamente en una intensa proliferación de macrófagos y por la

rn.aduración y proliferación de cé1ulas

plasmáticas. La secuencia histopatogénica sugerida por More y Movat

implica una priinera fase exudativa.

que puede progresar hasta la trombosis y que sería el resultado de la

interación antígeno-anticuerpo; una

Junio 1963

REACCIÓN

DE

HIPERSENSIBILIDAD

145

reacc10n macrofágica que sería la diciones que ha de reunir un granumanifestación formal de la destruc- loma para que pueda ser considerado

ción y eliminación del antigeno y, como de naturaleza alérgica: para

finalmente, una proliferación de cé- ellos, las lesiones granulomatosas

lulas plasmáticas que vendrían a ser caracterizadas morfológicamente por

la expresión anatómica de la forma- proliferación de elementos mesención de anticuerpos. Los mismos quimatosos y formación de estructuras

autores trazaron la cronología de es- nodulares son características de un

tas fases de la reacción tisural, indi- estado de hipersensibilidad. La aparicando que la aparición de células ción de células gigantes es un fenóplasmáticas, no sólo en las lesiones meno secundario que necesita largo

locales sino de modo generalizado en tiempo para '.realizarse. Estos conel bazo y en los ganglios linfáticos, ceptos, cuando son vertidos a la paocurre al cabo de séis días de la in- tología humana, llevan a Goldgrayección del antígeno. Sus estudios le ber y Kirsner a alinear un gran gru llevaron a la conclusión de que el po de entidades nosológicas dentro

"comp,lejo lesional de destrucción del denominador común de enfermeaguda con exudación y la reacción dades por hipersensibilidad.

En un trabajo muy reciente, Waksgr a n u 1 o m ato s a, particularmente

cuando se caracterizan por la presen- man 17 ha estudiado comparativacia de células plasmáticas, es patogno- mente las reacciones tisulares, que

mónica de una respuesta tisular del ocurren en los diferentes tipos de

tipo de la reacción de hipersensibi- hipersensibilidad tardía. Concluye

lidad". Aunque esta afirmación puede que los fenómenos básicos que caracser objeto de crítica, ya que parece terizan este tipo de reacción son:

una generalización un tanto audaz, 1) la acumulación de células hemano cabe duda que supone un acerca- tógenas, linfocitos y quizás monomiento a la comprensión de la reac- citos, en torno a los vasos vecinos a

los elementos tisulares que contiene

ción hiperérgica.

Bahrod 1, en una amplia revisión el antígeno; 2) el aumento del núde la histologfa de las reacciones mero de estas células, ya sea por

alérgicas, ha prestado particular aten- multiplicación, ya por ulterior acución al estudio de la estructura de mulación; 3) la invasión por parte

los granulomas que aparecen en las de histiocitos del parénquima que

reacciones de hipersensibilidad de ti- contiene el antígeno y 4) la destrucpo tardío. En su opinión, tales gra- ción directa de éste por parte de los

nulomas se distinguen por la cons- histiocitos. El papel de las células

tante presencia de necrosis e histi.o- plasmáticas es considerado como de

citos que, muy frecuentemente, se segundo orden ya que, en determinadisponen radialmente en torno al fo- dos casos, no aparecen o lo hacen

co necrótico. Se comprende, sin em- muy tardíamente.

bargo, que para que tal disposición

A pesar de las opiniones, en parte

radial llegue a producirse, que el pro- contradictorias, que anteceden y que

ceso de necrosis haya alcanzado una pueden proceder de observaciones

extensión determinada y que la le- hechas en diferentes especies de anisión en conjunto haya tenido que males y con antígenos distintos aplimadurar a partir de estadio inicial cados según pautas diversas, es

legítimo pensar que las lesiones gramenos estructurado.

En este sentido, Goldgraber y Kirs- nulomatosas halladas en el caso prener 6 son menos exigentes en las con- sente sean la expresión de un fenó-

146

G, l{!i:RRANZ Y MARÍA P. HERRANZ

meno de hipersensibilidad tardía

frente al a ntígeno representado por

los ácaros. Es de lamentar que los

detalles que hubiera sido necesario

conocer de la 11istoria clínica no

pudieran obtenerse por la muerte de

la enferma: hubiera sido muy interesante determinar las ocasiones en

que había ingerido alimentos elaborados con la harina contaminada de

ácaros que conservaba en su casa, a

fin de establecer con firmeza la posibilidad de una serie de pequeñal'l

exposiciones anteriores que hubiesen

creado el estado hipersensible. Está

fuera de toda duda que, tanto la sensibilización como la penetración del

antígeno desencadenante de la reacción de hipersensibilidad puede hacerse a través del tubo digestivo. Lo

atestiguan los recientes trabajos de

Halpern y colaboradores a quienes

han demostrado la permeabilidad del

tracto digestivo, tanto en el hombre

como en el conejo y el cobaya, a proteínas extrañas administradas por

Vol. VII

vía oral y la posibilidad de desencadenar por esta vía un proceso de

sensibilización que, en muchos casos,

es de igual intensidad que el provocado por vía parenteral. Debe tenerse también en cuenta que las estructuras quitinosas de los ácaros pueden actuar como un poderoso coadyudante en las reacciones de sensibilización, como ha demostrado Chordi 2.

Una prueba adicional de la naturaleza alérgica de la enfermedad que

p::esentó la paciente está constituida por la marcada eritrofagocitosís

que exhibían los macrófagos esplénicos. Tal fenómeno es tenido hoy

como signo de la presencia de anticuerpos fijados sobre la cubierta eritrocitaria ::. Esta circunstancia hs,bría de interpretarse en el presente

caso como un argumento más en favor de un estado de hipersensibilidad

de tipo tardío en el que participaron

también los hematíes por la absorción superficial del antígeno.

SUMMARY

Hipersensitivity Reaction to the lngestion of Mitcs (T yrogiyphus farinae).

Pathologic Study of a Fatal Case.

The pathologic findings are presented

from a case, probably unique in the wor:ct

literature, in which the ingestion of f cod

contaminated with masive amounts of mites (Tyroglyphus farinae) brought ab out,

apart from a severe intestinal irritation, wi

dely distributed gra.nulomatous lesions Oiver,

spleen, adrenals, thyroid, kidney, urinary

pathways, etc.). These granulomas were interpreted, on morphologica.l grounds, as the

expression of a hipersensitivity reaction (o

the dig·estion products from ingested mites.

A brief discussion is added on the pathogenicity of ingested nütes a.nd on the histologic structure of allergic lesions of the

granulomatous type.

BIBLIOGRAFÍA

l.

BOHROD, M. G . Histology of allergic

and related lesions, en Progr. Alle rgy.

4 : 31. Karg·er. Basilea, 1954.

2.-CHORDI COREO, A . Comunicación personal.

3.

4.

J. V. The Haemolytic Anaemias.

Congenital and Acquired. 2.ª ed . Churchill. Londres, 1962.

DEKKER. Münch.

merl. Wschr. 1928:

515 .

DAcIE,

Junio 1963

5.

REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD

A. Parasitología y EnTroipcales. Cultural, S. A.

La Habana, 1930.

GARCÍA

RIVERA,

13.

fermedades

6.

7.

8.

J. B. KmsNER.

Arch. Path. 6: 618, 1958.

HAASE, A. Z. Parasitenkunde. I:

765,

1929.

GOLDGRABER,

M.

B.

H.

z.

MOVAT.

Arch. Path.

W. C. Insects, Ticks, lJ!Iites and

Venemous Animals of Medical and Veterinary hnporta.nce. H. R. Grubb.

Croydon, 1931.

15.

G. Lehrbuch der Parasitounter besonderer Beriic/csichtider Parasiten des lvlenschen.

Springer. Berlín, 1956.

PIEKARSKI,

logie,

gnng

16.

10.

KAMMERER, H. y H. MICHEL. Allergische

Diathese und allergische Erkrankungen.

3.ª ed . .J. F. Bergmann. Municll, 19~6.

17.

11.

l\IIANSON-BAHR, P. y W. J. MUGGLETON.

Lancet. I: 81, 1945.

12.

MORE,

Lab. In-

y

PATTON,

HINMAN, E. H. y R. H. KAMPMEIER. Am.

J. Trop. lJ!Ied. 14: 355, 1934.

z. MOVAT.

H.

14.

y

HALPERN, B. B., G. LAGRUE, R. LAGRUE

y A. BRANELLEC. Rev. Franq. Allergie.

R. H. y H.

vest. 8: 873, 1959.

R.

67: 679, 1959.

I: II, 1961.

9.

MORE,

147

RODRÍGUEZ

LóPEZ-NEYRA,

C. Rev. Ibér.

Parasitol. 9: 373, 1949.

18.

B. H. A cornparative histopathological study of delayed hypersensitive reactions, en Ciba Foundation

Symposium. on Cellular Aspects of In11rnnity. Churchill. Londres, 1960.

WAKSMAN,

ZUMPT, F.

y H. GRAY. S. Afr. J. Clin.

Sci. I: 196, 1950.