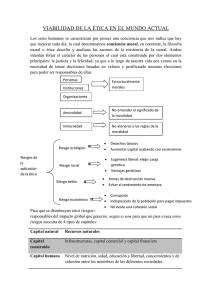

Fs 5 – DOCUMENTO 03. COMPENDIO DE ETICA CAPITULO 1: LA

Anuncio