Número 16 - Universidad Nacional de Córdoba

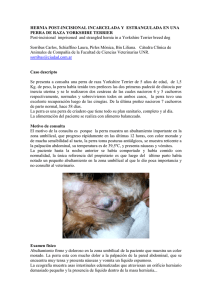

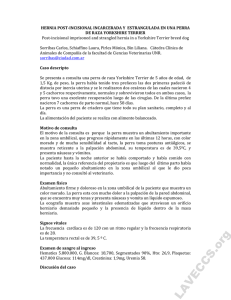

Anuncio