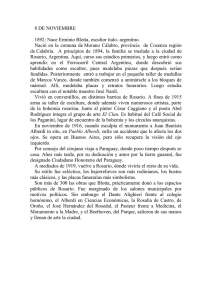

Zaffaroni, Eugenio Raúl

Anuncio

Eugenio Raúl Zaffaroni Alberdi y la vigencia de la Constitución de 1853 De Juan Bautista Alberdi y la Independencia argentina. La fuerza del pensamiento y de la escritura. Bajo la dirección de Diana Quattrochi-Woisson, Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 2012. Nada parece más justo que recordar y discutir en el corazón de Francia las ideas y la obra de Alberdi, no solo porque haya representado aquí a la Confederación y terminado sus días, lo que bien podrían ser meros accidentes de naturaleza política o biográfica, sino por la admiración que expresaba por el país de Montesquieu. Hombre acostumbrado a los juicios terminantes y absolutos, en su escrito juvenil de Fragmento preliminar al estudio del Derecho, su proyecto de tesis doctoral, Alberdi afirma lo siguiente: Nuestras simpatías con Francia no son sin causa. Nosotros hemos tenido dos existencias en el mundo, una colonial, otra republicana. La primera nos la dio España; la segunda, Francia. El día que dejamos de ser colonos, acabó nuestro parentesco con España: desde la República, somos hijos de Francia. Cambiamos la autoridad española por la autoridad francesa el día que cambiamos la esclavitud por la libertad. A España le debemos cadenas, a Francia libertades. En los años posteriores matizó esta admiración —expresada en términos tan absolutos—, alabando a la cultura anglosajona y en especial a la de los Estados Unidos, con palabras que a veces alcanzaban tonos racistas, pues es clara su absoluta desconsideración hacia los pueblos originarios. El principio de codificación: tensiones y contradicciones Para aproximarnos al tema de su vinculación con la Constitución de 1853 y a su vigencia, corresponde sin duda asignar centralidad a sus famosas Bases y puntos departida para la organización política de la República Argentina y al Proyecto de Constitución que culminaba. En realidad podría decirse que el documento era un proyecto de Constitución y las Bases su exposición de motivos. Lo primero que debemos considerar respecto de esta obra es que representa un paso atrás en cuanto al romanticismo jurídico expresado en sus años juveniles, porque en definitiva una Constitución es un código, y los códigos no le agradaban al Alberdi del Fragmento preliminar, donde había tomado decidido partido contra el movimiento codificador alemán. El movimiento denostado por el joven Alberdi seguía de cerca la línea iniciada por la Revolución Francesa, que respondía a dos tendencias: la racionalista, que aspiraba a leyes claras, entendibles por el ciudadano, y la nacionalista napoleónica, que se había valido de la codificación moderna para consolidar la unidad nacional mediante una legislación única, objetivo que fue claramente expresado por Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807) en el Discurso preliminar del Proyecto de Código Civil Francés de 1801: Se hubiera dicho que la Francia no era sino una sociedad de sociedades. La patria era común, mas los estados particulares y distintos; el territorio era uno, mas las naciones, diversas. Más de una vez, magistrados dignos de alta estima concibieron el proyecto de establecer una legislación uniforme. La uniformidad es un género de perfección que, según las palabras de un autor célebre, suele captar a los espíritus grandes y golpea infaliblemente a los pequeños.1 La iniciativa del movimiento codificador civil encabezado en Alemania por Antón Friedrich Justus Thibaut, al igual que el francés precedente, se basaba tanto en la racionalidad —Thibaut había recibido clases directamente de Kant— como tácitamente en las demandas de unidad nacional. Abrió la polémica alemana en 1814 con su monografía Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland, que fue respondida ese mismo año por Friedrich Karl von Savigny en Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Wissenschaft, que reivindicaba esa tarea para la ciencia jurídica en el marco romántico del historicismo. El éxito de la monografía de Savigny —celebrado por el joven Alberdi— postergó por más de setenta años —hasta 1900— la codificación civil alemana. Pero la preferencia de Alberdi por Savigny en el Fragmento preliminar no fue escogida directamente de la fuente alemana, por más que cite a los dos protagonistas de la polémica, sino a través del reflujo que el historicismo alemán tuvo en Francia en 1829 con la Introduction Genérale à l´Histoire du Droit de Eugenio Lerminier, que tomó los elementos del debate alemán e introdujo otros componentes, en un intento de reubicar a la ciencia jurídica francesa en el liderazgo del derecho europeo. Si bien Alberdi no tenía otra alternativa que reclamar la necesidad política de una Constitución escrita, no dejaba de reiterar en las Bases que "la manía de los códigos viene de la vanidad de los emperadores", frase que preanuncia su crítica a Vélez Sarsfield. Alberdi aconsejaba una legislación fragmentaria como la británica, lo que traduce en el inciso 5o del artículo 67 de su proyecto, consagrando como función del Congreso "legislar en materia civil, comercial y penal", lo que fue claramente alterado en el texto constitucional sancionado, que consagró el principio de código y no la simple atribución legislativa. Esta contradicción originaria no es de menor importancia, y estimo que sigue siendo actual, aunque es generalmente pasada por alto, como también el profundo cambio que media entre lo propuesto por Alberdi en el citado inciso y lo concretamente sancionado. Los avatares de la vigencia constitucional han ocultado esta contradicción que hoy emerge en toda su magnitud: Alberdi se jugaba por el principio romántico según el cual los pueblos hacen el derecho y la ciencia jurídica lo interpreta —Rechtswissenschaft—, en tanto que los constituyentes se jugaron por el racionalismo y la consiguiente codificación. La legislación argentina de las últimas décadas desprecia el principio de código; en conjunto parece un enorme esfuerzo demoledor de códigos e introductor de las mayores confusiones y oscuridades legislativas. La tensión interna del pensamiento alberdiano al respecto es notoria, porque por un lado propugnó la unidad de la legislación de fondo en materia civil, comercial y penal, rechazando la fragmentación, pero 1 Jean-Etienne-Marie Porialis, Discurso Preliminar al Código Civil francés, Buenos Aires, La Ley, 2004. por otro no recomendaba que se la codificase, porque si era demasiado pronto para Alemania, más lo sería para la Confederación Argentina. La admiración por el mundo anglosajón tampoco lo inclinaba a la codificación, extraña por definición a la tradición romanista del Common Law, sino que reforzaba su antipatía al enciclopedismo de los códigos proveniente de su originaria posición en favor de Savigny. Por cierto, la lectura actual de las Bases y su cerrada admiración anglosajona producen un elevado grado de rechazo. Es tan fácil como simplista y falso estigmatizar hoy a Alberdi como un anglófilo entreguista. Este estigma choca con un inconveniente que sus detractores no pueden pasar por alto: no explica su rechazo a la guerra al Paraguay ni su abierto enfrentamiento con los intereses portuarios de Buenos Aires. Un Alberdi repensante que no superó el paradigma de su tiempo Esta aparente contradicción llevó a la tesis de los dos Alberdi, como consecuencia del hecho de que cada uno toma del tucumano lo que le gusta, ponderándolo como acierto; viendo unos como aciertos lo que otros consideran errores. Leyendo su extensísima producción queda claro que si por cada giro pretendiésemos hallar un nuevo Alberdi, no habría dos Alberdi sino muchos más, porque fue un pensador en el amplio sentido de quien siempre se sintió libre respecto de sus anteriores opiniones. En tanto que otros pensadores cercenan su creatividad en el culto a sus propias palabras, Alberdi se distanciaba de ellas con la singular frescura de un infatigable rectificador repensante. Esto le valió la imputación de serias contradicciones, pero lo cierto es que en sus labios hubiese sentado de maravilla la respuesta de Unamuno a análoga imputación: contradictoria es la realidad del mundo, y más lo era la de su mundo. La tesis que sostenemos es que hubo un único Alberdi pensante y repensante, pero que conservaba una línea, pensaba siempre en un único sentido: creía firmemente que debía promoverse la paz y la civilidad a través del desarrollo económico. Ante sí tenía hechos innegables y dramáticos: un país pobre, despoblado y dividido. Sobre su escritorio tenía libros que provenían de la única fuente que en su tiempo nutría a todos: el pensamiento europeo, francés, también alemán y anglosajón, aunque en general los leía en francés o en las versiones de los autores franceses. La única alternativa a ese pensamiento era la del oscurantismo reaccionario que había nutrido al colonialismo o el más reciente, nostálgico del antiguo régimen; era un camino prohibido. Ante todo es claro que Alberdi no podía menos que estar condicionado por un paradigma —en el sentido de Kuhn— común a todo el pensamiento europeo dominante. Basta leer a su gran contradictor —Sarmiento— en su obra postuma para convencerse, cuando treinta años después de las Bases escribió que nuestra raza no es muy proclive a la democracia, porque proviene del cruce de una paleolítica con otra que no había superado a la edad media. Alberdi estaba preso de un paradigma intelectual europeo en el que nadie dudaba del etnocentrismo y, por consiguiente, de estar a la cabeza de una civilización planetaria que avanzaba en forma de flecha hacia el futuro, en un tiempo lineal, lo que eclosionó en Hegel y Spencer, por más que uno lo hiciese como finísimo filósofo y el otro con la torpeza racista de un ingeniero de ferrocarriles inventor de tesis no verificadas. Por mucho que sea el rechazo que nos provoque hoy en la lectura de las Bases la profesión de fe europeísta casi servil de Alberdi, su desprecio por los pueblos originarios y, también, la posición subordinada que le asigna a la mujer, el reproche que se le puede formular es únicamente el de no haber superado el paradigma de su tiempo. Pero para eso Alberdi hubiese debido ser un genio universal superior a todos los europeos, capaz de dar un giro copernicano completo a todo el pensamiento dominante. Hubiese debido poner a Hegel de cabeza, cuando Marx sólo logró acostarlo; desmentir todas las afirmaciones de los científicos racistas que aún ni siquiera habían eclosionado; responderle a un Spencer que aún no había escrito; desmitificar toda la antropología neocolonialista, etc. Hubiese debido adelantar prácticamente todo el pensamiento liberador posterior, convertirse en un crítico que desnudase el neocolonialismo que aún no se había instalado, en un visionario que sintetizase la experiencia del siglo y medio posterior. Sería evidentemente exigirle demasiado a cualquier ser humano, pero, además, lo más probable es que si hubiese podido llevar a cabo esa misión imposible, hubiese sido ignorado por sus contemporáneos, y redescubierto mucho más tarde, como lo fue Mendel. La fe en el capitalismo centrífugo: pobreza actual y riqueza potencial No es justo estigmatizar a Alberdi por su cerrada confianza en el capitalismo y en la industrialización, propugnando el más absoluto liberalismo económico para nuestro país. Marx y Engels no se libraron de este paradigma cuando trataron el colonialismo, afirmando entre otras cosas que los Estados Unidos habían hecho bien en apoderarse de California o que los ingleses habían hecho dar un salto milenario a la India. La perspectiva de ellos era que el capitalismo era centrífugo y abarcaría todo el planeta, como paso previo o presupuesto de la revolución mundial. La carga de hegelianismo histórico que había en esto es innegable, y no era muy diferente la visión que tenía Alberdi del avance del capitalismo. En el paradigma de 1852 resplandecía la idea dominante del capitalismo centrífugo, que se reforzaba en América por la experiencia histórica negativa del colonialismo español. Su rígida verticalización y jerarquización social, autoritaria al máximo, había facilitado la empresa colonial, pero más tarde le impidió tener la ductilidad necesaria para entrar a la revolución industrial y precipitó la pérdida de su hegemonía europea y mundial. Desde esa realidad, se pensaba que las dificultades propias del capitalismo en el centro no se producían por la escasa acumulación originaria de capital, sino por el exceso de población. No era descabellado pensar que en un mundo más comunicado y demandante de mayor complementación productiva, ese exceso poblacional sería desplazado hacia la periferia. Desde esa perspectiva, que podríamos llamar epocal, era difícil prever lo que sucedería, y ni siquiera las mentes más lúcidas y revolucionarias del momento lo vieron en 1852. Nadie se percató de que lo que se acumulaba en forma despareja no era la población, sino el capital productivo y que lo que se exportaría sería precisamente el exceso que no se podía reinvertir en el centro sin desequilibrar a Europa. De allí que lo que se exportó fue el capital británico, pero la mano de obra fue proporcionada por los países europeos más atrasados en el proceso de acumulación de capital. Merced a eso es que millones de pobres del sur de Europa llegaron al Cono Sur, en lugar de la población anglosajona con la cual soñaba Alberdi. Pero otra realidad que Alberdi tenía delante y que era un hecho incuestionable es que la Argentina era un territorio desierto, con muy escasa población. En el virreinato, lo que hoy es el territorio argentino no era la parte más poblada ni la más rica, sino todo lo contrario. Bolivia era la privilegiada. Allí estaba la fuente de los medios de pago que, pasando por delante de los ojos impotentes de los españoles iban a dar a Inglaterra como contribución de nuestros pueblos a la revolución industrial. Allí estuvo la primera universidad, la imprenta, el tribunal supremo o Real Audiencia y de allí dependimos hasta la creación del virreinato en 1776. No en vano nuestro primer presidente fue boliviano.2 El desmembramiento del virreinato con la emancipación nos dejó con la parte más pobre del territorio en términos económicos de la época. Alberdi comprendió tanto la pobreza presente de nuestro territorio como su enorme riqueza potencial, cayendo en la cuenta de que esto nos colocaba en una situación muy peligrosa, porque el exceso de población central generaría una presión demográfica sobre la Argentina sumada a la codicia que podía despertar su potencial. Un país que no llegaba al millón de habitantes, desperdigados en un territorio inmenso, era demasiado vulnerable. No en vano recordaba Alberdi el caso de México, aunque su posición geográfica lo hacía más vulnerable aun. Alberdi tuvo muchas contradicciones y se dejó llevar hasta el extremo por el paradigma en que se hallaba inmerso, pero también tuvo una gran coherencia en algo fundamental: la guerra en general y la del Paraguay en particular; una cosa era el apoyo al capitalismo ingenuamente considerado centrifugo por Alberdi (y por Marx y Engels y casi todos los pensadores de esa época) y otra muy diferente el sometimiento a los mandatos arbitrarios del imperialismo. La creencia en que las guerras frenan y desorganizan al capitalismo Basta leer sus Bases en la edición de Besançon, de 1856, para percibir la lucidez con que plantea el problema de la provincia separatista de Buenos Aires. Lo hace con un realismo económico que no conoce precedentes: Buenos Aires fue hegemónica con Rosas, porque se quedaba con todas las rentas de la aduana. Caído Rosas fueron los mismos intereses los que determinaron su separación de la Confederación. Su posterior hegemonía nacional como resultado de la fuerza de las armas fue lo que nos sometió a los dictados arbitrarios del imperialismo, involucrándonos en un genocidio que, en la visión que Alberdi tenía del capitalismo centrífugo era retardatario respecto del progreso pacífico que generaría el desarrollo económico, lo que muchos años después dejó escrito en sus apuntes sobre El crimen de la guerra. Su crítica frontal a la guerra contra el Paraguay le valió el insulto de traidor a la patria y otros semejantes y, sin duda alguna, su ostracismo. La idea sostenida en El crimen de la guerra no es en absoluto incompatible con lo que postulaba en las Bases, sino una coherente 2 Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, nacido en 1759 en Oyuyo, Potosí, y fallecido en 1829 en Buenos Aires. continuidad ideológica: las guerras son disfuncionales al avance del desarrollo que identificaba con la libertad de comercio. Atribuía a las guerras un efecto obstaculizador del progreso de la democracia interna de los pueblos. Sostenía que en Sudamérica la guerra entre estados carecía de sentido, porque todos disponían de grandes territorios en relación a sus poblaciones y que, en definitiva, las guerras eran formas de adquirir gloria interna. Alberdi se opuso a la guerra contra el Paraguay porque la consideraba una guerra colonialista, propia de un imperio desubicado en el tiempo como Brasil, o sea, que seguía pensando en el paradigma ingenuo del capitalismo centrífugo. Se le imputa haber denostado la obra de los libertadores. No es verdad. Afirmaba ingenuamente que esta había culminado y que no podíamos seguir viviendo de glorias militares. Su argumento era que una vez terminadas las guerras de independencia, como la gloria militar era la única consagrada, se imponían nuevas guerras para generar una nueva aristocracia en reemplazo de la colonial. No se equivocó en este peligro, solo que no vio que el capitalismo no era tan centrífugo y que con él venía un colonialismo con otro ropaje —que hoy llamamos neocolonialismo— y que sería aliado de la nueva aristocracia que habría de explotar las verdaderas glorias libertadoras. La nómina de asesinos que se adornaron con los nombres de los libertadores es muy larga en América Latina; nunca dejaron descansar en paz a los héroes emancipadores. Las mentes más lúcidas de su tiempo tampoco lo vieron y Alberdi consideró que estos signos negativos eran solo resabios del viejo colonialismo. Alberdi no negó la obra de los libertadores, sino que trató de consolidarla. Criticó constituciones que no preveían el desarrollo poblacional y económico, que consideraba indispensable para la consolidación de la independencia. Si fue ingenuo en creer en un bondadoso capitalismo centrífugo, eso no pasaba de ser parte de un paradigma casi sin disidencias en su tiempo, pero no puede negarse que acertó en cuanto a que la clave estaba en el desarrollo económico y en que para eso era necesario tener población y capital, como también en que sin eso la riqueza potencial de la Argentina ponía en riesgo su independencia. Las Bases como documento de trabajo No es verdad que Alberdi despreciase las auténticas glorias; despreció las falsas, las artificiales, de las que luego hemos celebrado demasiadas. No era un pragmático, ni siquiera un utilitarista. Desde el Fragmento preliminar criticaba ácidamente al utilitarismo de Bentham: Algunos compatriotas egoístas, es decir, discípulos de Bentham, nos han creído vendidos cuando han visto estas ideas iniciadas en un prospecto. No es extraño que nos juzguen así los que no conocen en la conducta humana otro móvil que la utilidad. Los patriotas utilitarios, es decir, egoístas, es decir, no patriotas, no sirven a la patria por deber, sino por honores, por vanidad, por amor propio, esto es, por interés, por egoísmo. Aclarado que es injusto leer al Alberdi de 1852 con las perspectiva y los valores de un siglo y medio posterior, volvamos a las Bases, un texto escrito a las apuradas, producto de años de meditación pero concretado en papel en unas semanas. Uno suele creer que tiene las ideas claras hasta hallarse ante la hoja de papel. Las redundancias del texto son producto de que escribía con pluma de ganso y no con computadora. Su obsesión era abrirse al desarrollo productivo del país. Para ello y por necesidad de defensa y preservación territorial se imponía poblarlo. Si bien había una cuota de racismo en sus palabras, en parte la matiza con el cruce de razas que propugnaba. No olvidemos que de razas se siguió hablando durante mucho tiempo en nuestra región. Vasconcelos, en sus tiempos de ideólogo de la Revolución Mexicana, pensaba en el hombre cósmico como producto del cruce racial; hasta hoy refleja este pensamiento el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México: "Por mi raza hablará el espíritu". Con esa expresión quiso invertir el planteo hegeliano. Hay dos formas de hacer un código: o lo proyecta una única mano y se aprueba a libro cerrado, o sea, sin discutir su contenido, como el código civil de Velez Sarsfield, o bien se discute el contenido, pero en este último caso toda asamblea legislativa —o grupo— necesita partir de un documento de trabajo. El texto de Alberdi de 1852 fue el documento de trabajo de los constituyentes de Santa Fe que, por cierto, tampoco dejaron de trabajar a las apuradas en los últimos días de la asamblea, en que urgía un texto constitucional en razón de la particular coyuntura política. Toda ley es un proyecto político, porque la norma siempre es un deber ser y, si algo debe ser es porque no es o por lo menos aún no es. Constitución y estatuto responden a una etimología común que se remite a estatuario, evocando lo pétreo, lo no mutable con facilidad. No pierde su carácter de ley ni de código, sino que se trata de una ley mucho menos modificable o, por lo menos, rodeada de mayores requisitos para su reforma. Pero sigue siendo un proyecto, el proyecto de marco de todos los proyectos políticos. Desde un punto de vista material, una Constitución procura el reparto del poder para el ejercicio de la soberanía. No se trata de una separación en estamentos estancos, lo que sería suicida, sino de una distribución para tratar de evitar hasta donde sea posible que nadie hegemonice el poder. Alberdi se centra en el problema más acuciante de su tiempo, que son las relaciones de la Confederación con las provincias. No es mucho lo que se detiene en lo institucional fuera de este problema. Afirma optar por un sistema ecléctico, que combina el principio unitario con el federal. En realidad, lo que proyecta es un Estado federal y no una federación, aunque esconde esto bajo la apariencia de una combinación. No se le escapaba que se trata de una cuestión económica, pues la tiene delante de sus ojos con la secesión de Buenos Aires. La centralidad de esta cuestión es tan evidente que hasta el presente no podemos resolverla y marca en buena medida los avatares a los que quedó sometida la vigencia posterior de la Constitución de 1853. Lo demuestra el hecho de que la reforma de 1994 dejó pendiente este problema remitiéndolo a una ley nacional imposible, porque requiere tantos acuerdos que nunca podrán obtenerse. El punto central que señala y preocupa a Alberdi en lo institucional es certero, tanto que queda abierto desde hace más de un siglo y medio como tarea pendiente. Se le critica que haya trabajado sobre el modelo norteamericano e incluso sobre una traducción no muy fiel, pero lo cierto es que no había otro modelo republicano y federal disponible en su tiempo. No otra era la razón por la cual casi todas las constituciones de América hacían referencia al modelo norteamericano. Las alabanzas exageradas a las bondades del modelo son propias de su ampulosidad expresiva. El resultado pacificador que le asignaba en los Estados Unidos fue puesto más que en duda unos pocos años después con la guerra civil norteamericana, pero en 1852 esta no se vislumbraba. Tampoco observó que los derechos consagrados constitucionalmente en los Estados Unidos eran en su época limitaciones impuestas a la legislación del gobierno federal, pero no a las legislaciones de los estados, lo que posibilitaba la sobrevivencia de la esclavitud, limitación que la jurisprudencia fue eliminando con posterioridad a la guerra de secesión. Esto marca una diferencia sustancial entre las declaraciones norteamericana y francesa, suprimida en el curso del siglo XIX, pero que no debemos olvidar. Por lo demás, proyecta un ejecutivo fuerte, una suerte de monarquía temporal y constitucional: Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una Constitución. Este desarrollo del poder ejecutivo constituye la necesidad dominante del derecho constitucional de nuestros días en Sudamérica. Los ensayos de monarquía, los arranques dirigidos a confiar los destinos públicos a la dictadura, son la mejor prueba de la necesidad que señalamos. Esos movimientos prueban la necesidad, sin dejar de ser equivocados y falsos en cuanto al medio de llenarla. El ejecutivo fuerte —que le llevará más tarde incluso a lo monárquico— es para Alberdi una necesidad insoslayable y, por cierto, que era sumamente razonable ante la urgencia de proveer lo indispensable para asegurar la independencia nacional, necesitada de un rápido desarrollo económico y poblacional. Tenemos allí el documento de trabajo de Alberdi y la Constitución de 1853, traída con urgencia hasta el barrio de San José de Flores, entonces pueblo suburbano, donde acampaba el general Urquiza poniendo sitio a la ciudad de Buenos Aires. Se la quisieron llevar al gobierno de la ciudad, pero este les advirtió que si lo intentaban ahorcarían al emisario. Así nacía la vigencia de la Constitución. Las dificultades de los años posteriores son muy conocidas: Cepeda, Pavón, la reforma de 1860, la llamada incorporación de Buenos Aires y las tensiones que culminan en la breve guerra civil de Carlos Tejedor en 1880 por la capitalización de la Ciudad. La visión alberdiana y el curso de la historia Alberdi no era un visionario en el sentido de augur o profeta, sino alguien meramente humano que proyectaba una visión del futuro, consciente de los riesgos que amenazaban al país. Lo más importante respecto de la vigencia posterior de la Constitución no son los accidentes históricos particulares, sino la comparación de esta visión con lo que realmente sucedió en el curso de la historia. En principio, el afán centralizador de Buenos Aires —movido por la retención de la mejor parte de las rentas— no pudo ser neutralizado. El país se desarrolló económicamente, pero no en el sentido federal con el cual soñaba Alberdi. El ferrocarril extendió sus vías, pero lo hizo en forma de telaraña con el centro en el puerto porteño. La población creció, pero la distribución fue deforme, concentrándose en la pampa húmeda y urbanamente en Buenos Aires. Los inmigrantes llegaron, pero principalmente del sur de Europa. La ciudadanía no se formó en base a un cruce de culturas, sino que se configuró una ciudadanía de escritorio, una definición oficial sobre la cual se homogeneizó disciplinando mediante la enseñanza primaria obligatoria y el servicio militar. Se impuso a los inmigrantes la condición de que sus hijos debían homogeneizarse conforme a esta imagen de ciudadano definida desde la cúspide. El racismo se extendió y con el pretexto de afirmar la soberanía se masacró a los indios. Al racismo contra el mestizo o gaucho, desplazado al interior, sucedió otro contra el extranjero indisciplinado. El más crudo biologismo se apoderó de nuestra intelectualidad durante décadas, por ser funcional a la clase dirigente propietaria de las mayores extensiones de campos de invernada, pues legitimaba la exclusión de la ciudadanía real y formal de las grandes mayorías mediante el fraude electoral y las policías bravas. La Constitución seguía vigente, pero la ciudadanía real estaba sumamente limitada, la formal burlada por el fraude y la riqueza concentrada en una oligarquía que se enriquecía con los cómodos beneficios que producía la técnica de la carne enfriada. Las glorias seguían siendo las militares: basta ver los nombres de las calles y avenidas de las grandes ciudades argentinas. No era esta la visión de Alberdi, no era el país con el cual había soñado. Tampoco podía sostenerse por mucho tiempo. Hubo cimbronazos fuertes: la revolución del Parque en 1890 y sucesivos intentos, hasta llegar a un acuerdo que permitió el voto secreto y obligatorio. La ciudadanía real y formal se ampliaba y entraba en el escenario político la clase media, en buena medida producto de la primera generación de inmigrantes. Pero la vieja estructura económica del privilegio no lo soportaba y rompió la vigencia constitucional. La Corte Suprema de Alberdi y de los constituyentes de Santa Fe, que debía cuidar los asuntos concernientes a la Constitución, legitimó la pérdida de vigencia de esta, el caudillismo militar tan temido por el tucumano hizo su aparición del brazo de la clase oligárquica, que traicionaba su propia historia y marcaba su destino. Aquí es donde surge la idea de los dos Alberdi. Este había acertado en cuanto a la necesidad urgente de desarrollo económico, pero con ingenuidad creyó que el liberalismo económico sería el que milagrosamente lo provocaría. En los hechos este permitió que una oligarquía terrateniente instalara una república oligárquica, con su Constitución formalmente vigente, pero con la mayor parte de la población sometida a un régimen de servidumbre. Desde entonces los partidarios del modelo oligárquico ponderan a Alberdi por su error, en tanto que los otros lo hacen por sus advertencias acerca del descamino que se anunciaba con la hegemonía nacional de Buenos Aires. Cabe aclarar que el modelo de república oligárquica, con variantes no sustanciales, se impuso en toda la región, desde el porfiriato mexicano hasta nuestras pampas, desde el patriciado peruano hasta la república velha brasileña. Comenzó su derrumbe con la más sangrienta guerra civil del siglo pasado: la Revolución Mexicana. Toda la historia posterior puede sintetizarse como una pugna entre las tentativa de ampliar la base de ciudadanía real ensayando caminos económicos, diferentes al señalado por Alberdi, o sea, corrigiendo su error o su ingenuidad, y la resistencia de las viejas estructuras que fueron mutando a medida que lo hacían las exigencias de las fuerzas económicas trasnacionales. En medio de esos choques de fuerzas encontradas no faltó la apertura constitucional a los derechos sociales, fulminada por las críticas llamadas liberales, que frustraron el intento mediante medidas de fuerza brutales, negando los más elementales principios del liberalismo político. Las pugnas siguieron y fueron cobrando mayor fuerza, hasta que la resistencia de la estructura excluyente llegó al máximo de crueldad sanguinaria con la brutal represión llevada a cabo entre 1976 y 1983. El retorno a la Constitución de 1853-1860 y la reforma de 1994 Pero finalmente, el orden internacional no convalidó esos métodos, las directivas centrales fueron otras y la Constitución recobró vigencia, con lo cual las tendencias excluyentes de la ciudadanía entraron a respetar las reglas de juego constitucionales. En la década de 1990, elogiando nuevamente a Alberdi (o mejor dicho, lo que llamamos su "error"), lo enarbolaron para desmontar uno tras otro los instrumentos del Estado. En 1994 la vigencia constitucional formal era muy dudosa en el plano jurídico. Estaba vigente formalmente la Constitución de 1853-1860, con los derechos sociales incorporados en el famoso artículo 14bis, introducido por una Constituyente convocada por un régimen militar establecido con la caída del gobierno peronista el 16 de septiembre de 1955, o sea, en violación de la propia Constitución de 1853, pues ningún Congreso había ejercido el poder preconstituyente y el partido mayoritario, el peronismo, había sido proscripto en la elección. Además, ese mismo régimen militar había derogado por bando la Constitución de 1949, de modo que la vigencia de la Constitución de 1853-1860 respondía a un acto de poder usurpador. La reforma de 1994 tuvo el mérito de pasar en limpio la cuestión, no corrigiendo las anormalidades formales, que no tenían arreglo pues nadie puede modificar el pasado, pero dotando al texto de legitimidad material mediante una asamblea electa sin proscripciones, aunque el motivo decisivo haya sido la reelección presidencial, impulsada por Carlos Menem. Justo es reconocer que tuvo el mérito de precisar la vigencia con jerarquía constitucional del derecho internacional de los derechos humanos y de introducir algunas instituciones cuya necesidad se había puesto de manifiesto desde mucho antes. Pero aparte de estos méritos, el resto del contenido de la reforma es más que dudoso en cuanto a su resultado. Varios de los problemas institucionales del presente se derivan de las vaguedad de los textos introducidos: no quedan claros los límites autonómicos de la Ciudad de Buenos Aires, la coparticipación federal se reenvía a una ley imposible, la jefatura de gabinete queda sometida a la voluntad única del ejecutivo, se crean organismos como el Consejo de la Magistratura sin especificar su integración, el control de constitucionalidad continúa en un nivel muy débil, el ejecutivo mantiene todo el poder que Alberdi pensó en tiempos de virtual anarquía y secesión. Por otra parte, no podemos obviar que la legislación de las últimas décadas se ha apartado del principio de código establecido en 1853, no en el sentido romántico según el cual los pueblos crean el derecho y la ciencia jurídica lo interpreta, o sea, lejos del historicismo de Savigny. Sencillamente, se ha ido traicionando el principio de código como requisito de claridad de las leyes. Nuestra legislación vigente es fragmentaria, descodificadora, abigarrada, con frecuencia contradictoria e irrespetuosa de la técnica. Para colmo, la ciencia jurídica no tiene forma de expresarse en nuestro país, porque no existe un órgano jurisdiccional con competencia casatoria y la creación pretoriana de la arbitrariedad es insuficiente y defectuosa. La historia siguió un curso bastante diferente al de la visión alberdiana, pero sin embargo, el documento de trabajo del tucumano sirvió para redactar un texto que aún hoy, muy poco actualizado y un tanto complicado, ha recobrado vigencia y rige nuestras instituciones. La vigencia real, después de años de interrupciones y anormalidades, muestra ahora sus defectos en el mundo actual. La Constitución de 1853-1860 fue como un vehículo que se volvió a poner en marcha después de décadas. Nuestra verdadera experiencia constitucional, con una ciudadanía real y formal bastante amplia y sin interferencias militares, tiene menos de treinta años. Seguir el ejemplo del pensador repensante Creo que ha llegado la hora de retomar el camino de Alberdi como pensador repensante. Su directiva nos señala la necesidad de repensar nuestras instituciones. Creo que hay tres temas sustanciales para revisar y repensar al respecto: el poder ejecutivo, la coparticipación federal y el control de constitucionalidad. No estamos ante los peligros que acechaban al país en tiempos en que Alberdi escribió las Bases. A diferencia de otros países de América Latina, tampoco estamos embarcados en una transformación estructural destinada a incorporar en la ciudadanía a la mayor parte de la población; este es un capítulo que, con todo el dolor y las contradicciones padecidas, se ha cumplido, al menos en gran medida. Debemos superar la pobreza, pero no con exclusión estructural ni racista. Necesitamos reforzar y avanzar más allá de lo hecho y neutralizar todo riesgo de retroceso, tarea desafiante, pero menos difícil que la de otros países de la región. La experiencia histórica nos muestra que los retrocesos se nos impusieron por la fuerza bruta o por ejecutivos fuertes y plebiscitarios. Es hora de pensar en instituciones que nos preserven hasta donde sea posible de nuevos riesgos en este sentido. Necesitamos, como todo Estado, un ejecutivo fuerte, pero no lo es el que queda en minoría parlamentaria, forzado a gobernar por decretos o a negociar con grupos minoritarios en el Congreso. El presidencialismo ha desarrollado una lógica perversa, según la cual el que gana se lleva todo y el que pierde trata por todos los medios de hacerlo fracasar y, cuando fracasa, no solo desteje todo lo que el anterior hizo, al uso de Penélope pero sin aguardar a Ulises, sino que directamente quema el tejido. En estas condiciones no es posible acordar políticas de Estado, y sin ellas corremos el riesgo de volver a perder el tren de la historia, de destruir nuevamente el esfuerzo de nuestro desarrollo económico, de despilfarrar el capital del Estado y, en definitiva, de poner a la soberanía nacional ante las mismas amenazas que quería evitar Alberdi en su tiempo. El segundo aspecto es que Argentina debe resolver de una buena vez el problema pendiente desde 1853-1860: la coparticipación federal. Debe ser materia de una legislación posible, cuya base debe hallarse en la propia Constitución. De la solución consensuada de esta cuestión depende que se opte o no por un verdadero Estado federal. Aunque parezca mentira, nuestra institucionalidad nunca logró resolver este problema, o sea, que nunca nos hemos decidido definitivamente a ser federales o unitarios. Y la cuestión no es teórica ni abstracta, no se trata de declamaciones, sino de resolver un problema de distribución de las rentas. El tercer punto es que Alberdi, al proyectar una legislación única de fondo, alteró el sistema norteamericano, pero dejó un sistema judicial federal reducido al control de la constitucionalidad, sin prever la dificultad de que un mismo texto pueda tener hasta veinticinco interpretaciones diferentes. Por cierto que seguridad jurídica no es la mera seguridad de respuesta jurídica, que es un medio, pero el fin siempre es la seguridad de los derechos, la previsibilidad de lo que resolverán los tribunales en caso de conflicto y, como es obvio, esto no existe cuando las interpretaciones más dispares de un mismo texto son posibles e irremediables. Hace poco más de un siglo que la Corte Suprema inventó una casación disimulada, la llamada arbitrariedad. Se trata de un remedio precario y poco seguro, que se impuso en virtud de la necesidad de evitar los extremos de arbitrio interpretativo, pero que resulta claramente insuficiente. En la misma línea, el control de constitucionalidad difuso, sin siquiera el stare decisis norteamericano, resulta sumamente débil como proveedor de seguridad jurídica. Cada día se hace más clara la necesidad de un tribunal constitucional con competencia para hacer caer la vigencia de las normas inconstitucionales, lo que nos reconduce a la cuestión del presidencialismo, pues un tribunal de estas características no es enteramente compatible con ese sistema, aunque hay varias experiencias regionales. Creemos que el mejor homenaje a Alberdi sería repensar, como él lo hizo toda su vida y hubiese continuado haciéndolo. Lejos de las urgencias, de los motivos coyunturales, de los intereses mezquinos del momento, daríamos un magnífico ejemplo al mundo si repensásemos nuestras instituciones para una mejor y más democrática gobernabilidad. Repensemos, hagámoslo en voz alta, extraigamos conclusiones, sin importar que no se vislumbre la oportunidad reformadora, porque lo importante es que nos aclaremos las ideas y las expresemos, pues, como decía Alberdi en el prólogo a las Bases que fechaba el 22 de noviembre de 1856, "hay siempre una hora en que la palabra humana se hace carne."