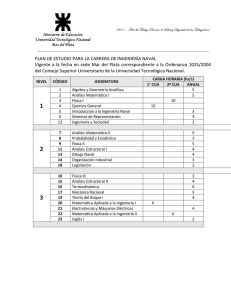

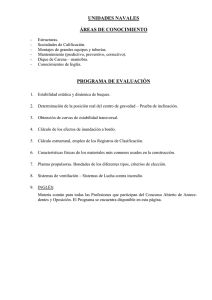

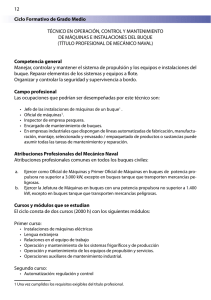

Documento - Publicaciones de Defensa

Anuncio