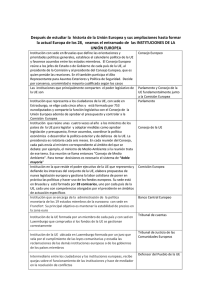

el estado de la unión europea

Anuncio