Falco 07. Tiempo para escapar

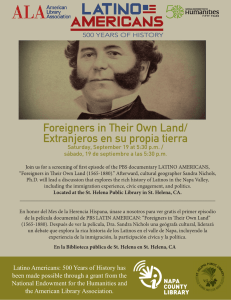

Anuncio