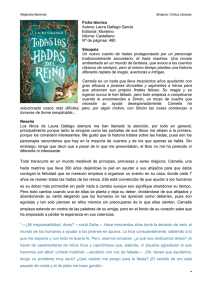

Todas las hadas del reino

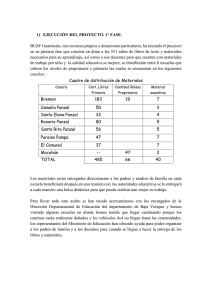

Anuncio