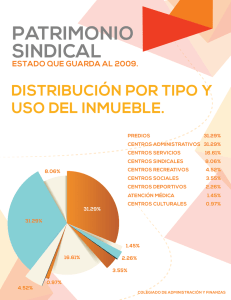

Seguridad Social en América Latina y Conosur

Anuncio