Paisaje, Naturaleza y Ecofeminismo

Anuncio

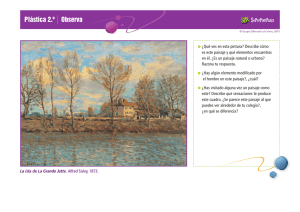

Paisaje, Naturaleza y Ecofeminismo Pilar Galindo, Colectivo Feminista Las Garbancitas Paisaje y naturaleza. Paisaje es un concepto que manejamos cotidianamente para referirnos al territorio que dominamos con la vista desde un lugar determinado. Esta definición parte de la existencia de un observador y un objeto observado. Sin embargo, al no tener en cuenta la relación no sólo contemplativa, sino también activa, entre el que contempla o interviene con su actividad en un paisaje y el paisaje mismo, es como si el paisaje y su observador fueran ajenos el uno al otro, sin nexos en común salvo ese instante de contacto visual. Esta tensión entre considerar u obviar la relación entre el sujeto que interactúa con el paisaje y el paisaje mismo, aparece en las definiciones que realizan las ciencias que trabajan con el paisaje. La ecología define paisaje como la “expresión visual y espacial del medio físico”, pero también como “manifestación del conjunto de componentes y procesos ecológicos que concurren en un territorio1.” La geografía considera el paisaje su objeto de estudio, concebido como el resultado visual de la interacción de elementos abióticos, bióticos y antrópicos. Desde el primer momento en que se constata la destrucción ecológica causada por el industrialismo, el desarrollo económico capitalista y su capacidad expansiva planetaria, se empieza a considerar el paisaje como un valor a proteger. Pero con una cierta tendencia a confundir y por tanto sustituir paisaje por naturaleza. “uno de los problemas que más preocupa (…) es el paisaje; el deterioro de la naturaleza y el paisaje”. (…) Se sigue hablando de paisajes naturales y humanizados. Mientras los primeros vienen caracterizados por el ámbito puramente físico (relieve, clima, vegetación, etc.) los segundos acusan el impacto relevante de la acción humana” (…) “Conceptualmente parece más clara una definición del paisaje ligada al ambiente, al medio ambiental humano, entendiendo por tal no sólo un espacio concreto sino más bien los efectos físicos y psíquicos de ese espacio, junto a otros aditamentos inherentes a nuestro propio sistema de desarrollo; la parte visible de ese medio ambiente que podemos captar con nuestros sentidos es lo que consideramos paisaje2.” La naturaleza del paisaje. Sin distinguir la manifestación (paisaje) de su trama relacional interna (naturaleza) y externa (naturaleza-sociedad), lo que predomina es una visión que considera la actividad humana como una forma de intervención necesariamente agresiva y exterior a la naturaleza. Desde esta concepción el mejor paisaje es el menos alterado por la actividad humana. GÓMEZ LOBERA, F. Y MONEGAL, P.J. (1992), «Urbanización, paisaje y espacios naturales en el entorno de las grandes ciudades: el Saler y la Albufera de Valencia» En Martín Duque, F.J. (coordinador), Actas de las V Jornadas sobre el paisaje, Asociación para el Estudio y la Ordenación del Paisaje, Segovia, p. 33. 2 Ibidem, p. 32-33 1 1 “Con anterioridad a la presencia humana sobre la Tierra, la apariencia y funcionamiento de los sistemas naturales respondía a una serie de condicionantes (geodinámicos, climáticos, fisiográficos, biológicos), los cuales, junto a sus correspondientes configuraciones a lo largo de la evolución geológica, constituyen un campo de conocimientos denominado genéricamente historia natural. Con la aparición del hombre, la transformación del territorio pasaría también a depender, progresivamente, y en buena medida, del desarrollo de las actividades antrópicas3.” El paisaje es naturaleza muerta. La reducción de una naturaleza a su paisaje no sólo no permite comprender la relación entre naturaleza y los seres humanos que la habitan. También desconoce las relaciones interiores a la propia naturaleza en la que la vida humana forma parte. En palabras de Aldo Leopold: “Una ética que complemente y guíe la relación económica con la tierra presupone la existencia de (…) la tierra como un mecanismo biótico. Las plantas absorben la energía del sol. Esta energía fluye a través de un circuito llamado biocenosis. (…) La tierra no es únicamente suelo; es una fuente de energía que fluye a través de un circuito de suelos, plantas y animales. Las cadenas alimentarias son los canales vivos que conducen la energía hacia arriba; la muerte y la putrefacción la devuelven al suelo. El circuito no está cerrado; algo de energía se pierde en la pudrición, algo se añade del aire por absorción, algo se almacena en los suelos, turbas y bosques de larga vida; pero es un circuito continuo, como un fondo de vida giratorio que aumenta con lentitud. (…) La velocidad y el carácter del flujo ascendente de la energía dependen de la compleja estructura de la comunidad de animales y plantas. (…) Cuando se produce un cambio en una parte del circuito, muchas otras partes deben ajustarse a él. (…) La invención de las herramientas ha capacitado al hombre para producir cambios de violencia y rapidez sin precedentes. (…) Un cambio es la composición de las floras y las faunas. (…) Otro cambio afecta al flujo entre las plantas y animales y su retorno al suelo. La fertilidad de la tierra es la capacidad del suelo para recibir, almacenar y soltar energía. La agricultura, extrayendo demasiados nutrientes del suelo o mediante una sustitución demasiado radical de especies nativas por otras domesticadas (…) puede averiar los canales de flujo o mermar el almacenaje. Los suelos que reducen su almacenaje, o la materia orgánica que lo ancla, son arrastrados por las aguas a un ritmo más rápido que el de formación de nuevo suelo. Esto es la erosión. (…) las aguas, como el suelo, son parte del circuito de energía. La industria, al contaminar las aguas o al obstruirlas mediante presas, puede eliminar las plantas y animales necesarios para mantener la energía en circulación. El transporte trae otro cambio básico: las plantas y los animales que se crían en una región ahora se consumen y retornan al suelo en otra. El transporte sangra la energía almacenada en las rocas y en el aire y la utiliza en otra parte4.” Paisaje, consecuencia de la naturaleza y de la sociedad. Cada paisaje -cada naturaleza- es producto de su tiempo. Considerar el paisaje fuera de la sociedad que lo contempla -y lo ha producido-, pierde la huella de su génesis. Desde MARTÍN DUQUE, Francisco José. (1992), «Presentación » En Martín Duque, F.J. (coordinador), Actas de las V Jornadas sobre el paisaje, Asociación para el Estudio y la Ordenación del Paisaje, Segovia, p. 11. 3 4 LEOPOLD, ALDO (2000). Una ética de la tierra. Ed. La Catarata, Madrid, p. 145-148. 2 un romanticismo antiindustrialista, el deterioro del paisaje produce la pérdida de una naturaleza virgen imaginada y la protección de espacios naturales para un uso estético y espiritual. El trascendentalismo constituye una corriente de pensamiento originada a mediados del siglo XVIII en Europa y EEUU que propugna el retorno al mundo salvaje. “quiero decir unas palabras a favor de la Naturaleza, de la libertad total y el estado salvaje, en contraposición a una libertad y una cultura simplemente civiles; considerar al hombre como habitante o parte constitutiva de la naturaleza, más que como miembro de la sociedad5.” Considerar toda actividad humana como un elemento exterior y perturbador de la naturaleza, sin evaluar la relación que cada modelo económico establece con ella, ni la cantidad y velocidad en el consumo de materiales y energía, nos impide abordar los problemas ecológicos de nuestro tiempo. Nada podemos hacer ya que cualquier civilización sólo puede destruir la naturaleza puesto que porque el mundo natural y mundo artificial no tienen ningún nexo en común. Mundo natural y mundo artificial son el mismo mundo. Los paradigmas dominantes en el ecologismo y el conservacionismo moderno parten de una visión separada de naturaleza y sociedad desmontada por Marx en 1846: “El mundo sensible no es algo directamente dado desde toda una eternidad y constantemente igual a sí mismo, sino el producto de la industria y el estado social. Es un producto histórico resultado de la actividad de generaciones cada una de las cuales se encarama sobre los hombros de la anterior, sigue desarrollando su industria y su intercambio y modifica su organización social con arreglo a las nuevas necesidades.(…) El importante problema de las relaciones entre el hombre y la naturaleza (…) desaparece por sí mismo ante la convicción de que la famosísima ‘unidad del hombre con la naturaleza’ ha consistido siempre en la industria, siendo de uno siendo de uno u otro modo según el mayor o menor desarrollo de la industria en cada época, lo mismo que la ‘lucha’ del hombre con la naturaleza, hasta el desarrollo de sus fuerzas productivas sobre la base correspondiente. (…) Incluso esta ciencia natural adquiere tanto su fin como su material solamente gracias al comercio y a la industria, gracias a la actividad sensible de los hombres. (…)Es cierto que queda en pie, en ello, la prioridad de la naturaleza exterior y que todo esto no es aplicable al hombre originario, creado por generatio oequivoca (espontánea), pero esta diferencia sólo tiene sentido siempre y cuando se considere al hombre como algo distinto de la naturaleza. Por lo demás, esta naturaleza anterior a la historia humana no es la naturaleza (…) que, fuera tal vez de unas cuantas islas coralíferas australianas de reciente formación, no existe ya hoy en parte alguna”6 . Trayéndonos esta visión más compleja de las relaciones naturaleza-sociedad que conforma corrientes minoritarias del ecologismo actual, decíamos hace dos décadas en las V Jornadas sobre el Paisaje: Cita de Thoreau “Walden o la vida en los bosques”. En Aldo Leopold, Etica de la tierra”, Ed. La Catarata, Madrid, p. 11 6 MARX, K Y ENGELS, F. (1968). Ideología alemana. Ediciones Pueblos Unidos. Montevideo, p. 47 5 3 “Las relaciones naturaleza-sociedad se han observado siempre en nuestras sociedades industriales desde un concepto antinómico como dos bloques disociados de relaciones. Las relaciones en la naturaleza nada tenían que ver con las que se producían en la sociedad. (…) Con la asunción del concepto de medio ambiente este divorcio ya no es posible. El modelo de relaciones es ahora más complejo. Está mediado por la cultura, por la organización social, por el modelo de desarrollo que modifican las relaciones de la sociedad que piensa e interactúa entre sí y con su medio. Cada vez más la sociedad y sus cultura demandan más naturaleza en el sentido de ocio y tiempo libre, pero también de salud, [a la vez que] la organización social y su modo de producción y consumo reducen la naturaleza a islotes extendiendo las redes de comunicación y las ciudades, extrayendo los recursos naturales con procesos contaminantes porque son económicamente más baratos a medio plazo y generan más renta global que el indicador de desarrollo y bienestar social (aún se mide el desarrollo de los países en consumo de energía). Cuando se habla de medio ambiente se introduce una valoración de cómo debe ser la naturaleza y la sociedad que convive/utiliza/disfruta de ella. En esta valoración subyace el concepto de ecosistema de E. Morín como conjunto de interacciones en el seno de una unidad geofísica determinable que contenga diversas poblaciones vivientes y que constituye una unidad compleja de carácter organizador o sistema7.” En 1992 tuvo lugar la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro) para abordar la degradación ecológica como un problema planetario. El concepto de medio ambiente que empleábamos hace 20 años para evaluar los impactos medioambientales desde las ciencias sociales, iba más allá de la visión estética del paisaje. “Se desarrolla (…) en un momento en que está en crisis el modelo dominante de gestión y utilización de los recursos energéticos escasos y agotables. Los efectos de las políticas y concepciones económicas se han vuelto como un boomeran (…) con consecuencias no previstas (…) cuestionando incluso los objetivos que pretendían8.” Pero también cuestionábamos lo que hoy se conoce como capitalismo verde: “Básicamente se pretende integrar la variable ambiental en el proceso de gestión y utilización de los recursos y, por tanto, del medio que soporta el desarrollo tecnológico y económico. Pero las políticas y concepciones económicas (…) son las mismas que empleaba el modelo en crisis. Introducen correcciones ambientales (…) pero no modifican el modelo económico por lo que las correcciones resuelven pequeños problemas o problemas a medias9.” De la huella ecológica a la brecha metabólica. La insostenibilidad ecológica del capitalismo. La huella ecológica, que expresa la cantidad de aire, agua y suelo necesarios para reproducir los recursos consumidos y asimilar los residuos producidos por una población según la capacidad de regeneración de la tierra, muestra la insostenibilidad del sistema pero no sus causas. GALINDO, P Y PARDO, M (1992), «El impacto social de la obra pública » En Martín Duque, F.J. (coordinador), Actas de las V Jornadas sobre el paisaje, Asociación para el Estudio y la Ordenación del Paisaje, Segovia, p. 242. 8 Ibídem, p. 241-242. 9 Ibídem, p. 242. 7 4 Metabolismo social es la serie de procesos mediante los cuales una sociedad se apropia, transforma, consume y deshecha materiales procedentes del mundo natural’10. Marx describe la interacción entre naturaleza y sociedad, “un sistema general de metabolismo social, de relaciones universales, de necesidades en todos los aspectos, constituido por primera vez bajo la producción generalizada de mercancías”. Este concepto contempla las interacciones entre lo material (relaciones seres humanos-naturaleza) y lo social (relaciones entre seres humanos) superando el determinismo natural y el determinismo social. Brecha metabólica -como derivada de metabolismo social-, explica las relaciones naturaleza-sociedad en el capitalismo, mostrando la ruptura espacial/material del ciclo de nutrientes producida por: a) la urbanización-industrialización y la dependencia alimentaria de una tierra cada vez más lejana; b) la división trabajo manual/intelectual y el desprecio del saber campesino frente al técnico; c) la concentración de propiedad, producción y distribución causante de la inseguridad alimentaria, el éxodo rural, el desequilibrio territorial y las crisis económicas y ecológicas. Abordar la sostenibilidad de un modo de producción sin cuestionar las relaciones sociales que lo conforman coexiste con las injusticias del mismo y no es capaz de defender la sostenibilidad ecológica. El horizonte de cambio no puede limitarse a una ‘ecologización’ del sistema capitalista, porque la dinámica competitiva de la mercancía está en la raíz de la insostenibilidad de nuestro modo de producción y de vida. La mayor potencia explicativa de los conceptos de metabolismo social y brecha metabólica respecto al concepto de huella ecológica, nos permite comprender mejor la relación naturaleza-sociedad. Mujeres, Naturaleza y Ecofeminismo. El patriarcado equipara hombre/mujer y cultura/naturaleza, identificando a las mujeres con la naturaleza y a los hombres con la cultura. Al subordinar la naturaleza a la cultura, justifica la dominación de las mujeres por los hombres. El feminismo afirma que, tanto hombres como mujeres somos cultura, pero no tiene en cuenta la subordinación de la naturaleza a dicha cultura. El ecofeminismo sí lo hace. La subordinación de las mujeres a los hombres y de la naturaleza a la cultura, nos interpela como mujeres y como ecologistas. Pero hay ecofeminismos que identifican mujeres y naturaleza y otros no. El ecofeminismo clásico11 invierte la relación patriarcal otorgando el lugar superior a la naturaleza y a las mujeres. Afirma que la cultura y la sociedad controlada por los hombres se han hecho cada vez más violentas y ha perdido los valores positivos. La regeneración humana sólo puede venir de las mujeres y la naturaleza. Volver a la naturaleza y a los instintos naturales femeninos permitirá recuperar la paz social. El feminismo niega la condición natural y el ecofeminismo clásico, la condición cultural y social de las mujeres. www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/camana-verano-2012/1199-campana-verano-agroecologia-yconsumo-responsable-57o-entrega 11 PULEO, A. (2012). Ecofeminismo para otro mundo posible. Ediciones Cátedra. Madrid. 450 paginas. 10 5 Pero, cuando el lenguaje feminiza la naturaleza y naturaliza a las mujeres, ¿perpetúa la subordinación de ambas? ¿Ayuda a interiorizar estos valores “esenciales” en el imaginario de las mujeres llegándolos a asumir como “naturales”? ¿A qué y a quién sirve esta asimilación de lo femenino y lo natural como indisoluble? La búsqueda de la identidad de las mujeres mediante un retorno al esencialismo biológico desconoce que, como seres socio-culturales y como mujeres, no sólo sentimos, también pensamos. Tampoco reconoce la diversidad de identidades que aparecen asociadas a un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer. 12 La identificación absoluta entre mujeres y naturaleza, a nuestro juicio, hace un flaco favor a la lucha por la liberación de las mujeres. Es simétrico al reduccionismo de la teología cristiana que concibe a la mujer como un nicho biológico para la concepción y, por tanto, le niega el derecho a decidir por sí sola sobre su sexualidad y su maternidad.13 Otras corrientes ecofeministas, entre las que nos encontramos, consideran que hombres y mujeres somos, simultáneamente, naturaleza y cultura. Hombres y mujeres tenemos más similitudes que diferencias a nivel biológico14. La biología de hombre o de mujer no hace a un ser humano hombre o mujer, tampoco determina su orientación sexual. Una cosa son las diferencias biológicas entre hombres y mujeres que, mirando más detenidamente, en realidad son diversidad biológica (no hay una sola identidad bajo cuerpo de hombre o de mujer), y otra la construcción social de esas diferencias con objeto de subordinar las mujeres a los hombres. Como ecofeministas reivindicamos no sólo la pertenencia de las mujeres a la cultura, sino también la pertenencia de los hombres a la naturaleza y debemos generar las condiciones para compartir esa doble pertenencia, pero también la doble responsabilidad del cuidado de la naturaleza y de la sociedad. Debemos distinguir entre diversidad biológica y construcción cultural de la desigualdad. Esta distinción nos permite alumbrar una cultura que no persiga el dominio sobre la naturaleza y una sociedad que no se desarrolle en base a la subordinación de las mujeres, l@s trabajador@s, los pueblos, etc. Enfrentar el machismo, la destrucción de la naturaleza y el capitalismo En el capitalismo, las personas y la naturaleza están subordinadas al capital y las mujeres están subordinadas a los hombres. En los países ricos las mujeres, aun subordinadas a los hombres, aún padeciendo dobles jornadas, nos beneficiamos de la Para más información ver CABALLERO, A, GALINDO, P. y MARTINEZ, B. (2012) Bringing together Countryside and City: Agroecological Responsible Consumptiom and Ecofeminism , ponencia presentada en el XIII Congreso Internacional de Sociología Rural, grupo 71. http://www.chil.org/rural/group/irsa2012/documents 13 Para ver la concepción que tiene de las mujeres la parte más progresista de la Iglesia Católica Española ver Forcano, B. (2009) El aborto. La vida desde la biología molecular y las ciencias humanas y espirituales Madrid: Ed. Nueva Utopía. 14 Todos los seres humanos nos nutrimos (como las plantas), sentimos (como los animales) y tenemos capacidad intelectiva que nos constituye en seres sociales. Incluso tenemos intercambios eléctricos y químicos, como las bacterias y los virus. La capacidad intelectual no reduce o subsume la capacidad sensitiva o nutritiva, aunque la resignifica –somos capaces de dejar de comer, somos capaces de controlar nuestros sentimientos, podemos decidir morir-. Mirando al interior de la naturaleza, por tanto, somos más iguales que diferentes. 12 6 explotación del trabajo, la naturaleza y las mujeres de los países dependientes. La alianza entre capitalismo y patriarcado desgarra la sociedad enfrentando a unas personas con otras, a las mujeres con los hombres, a unas mujeres con otras y a tod@s con la naturaleza. La defensa de la vida y la igualdad entre hombres y mujeres requiere enfrentarse a los poderes económicos y políticos y culturales que sostienen la alianza entre capitalismo y patriarcado. El consumo responsable y la producción agroecológica son las dos caras del movimiento social capaz de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, entre trabajo manual e intelectual y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo de cuidados. El consumo responsable agroecológico debe responsabilizarse, no sólo de satisfacer el derecho a una alimentación sana y suficiente, sino también de las condiciones de producción, trabajo, fertilidad de la tierra, alimentos de temporada, patrimonio biogenético y climático, circuitos cortos de distribución, reparto en las grandes ciudades, logística que permite mantener la vitalidad de los alimentos hasta su llegada al consumidor, reducción de residuos, envases y embalajes, etc. Se constituye así en la condición para la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la ética de los cuidados en múltiples direcciones, de la ciudad al campo, de la cultura a la naturaleza. Diciembre de 2012. 7