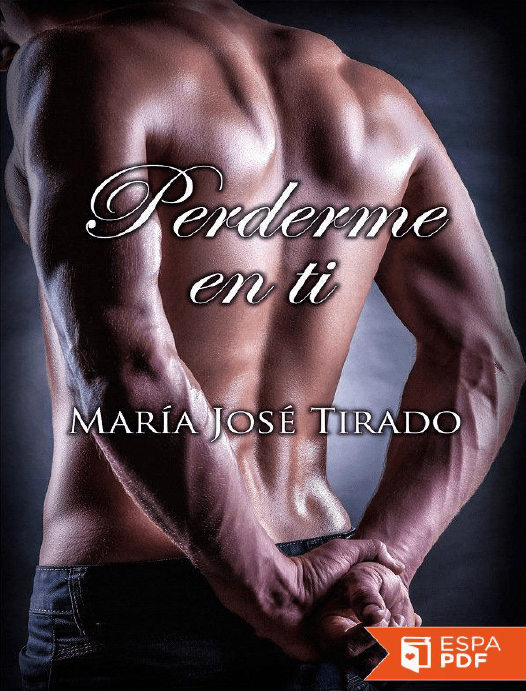

Perderme en ti

Anuncio