BASILISCO Una formidable detonación atronó en el cielo a media

Anuncio

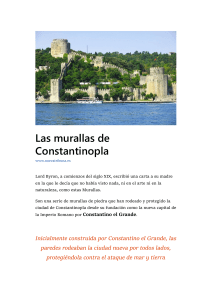

BASILISCO Una formidable detonación atronó en el cielo a media mañana. El rugido de Basilisco resquebrajó tinajas y aljibes, hizo temblar las casas, arrancó postigos, desprendió tejas y cornisas y provocó pánico, atropellos y desorden en toda la ciudad. Por doquier aparecían monturas sin jinete; grupos de soldados precipitándose hacia las murallas; mujeres con el terror dibujado en el rostro; comerciantes intentando retener frascos de esencias, recipientes de especias y rollos de seda que amenazaban con desplomarse ante la brutal sacudida. Durante unos minutos, la actividad en plazas, foros y basílicas se alteró. Todo quedó postergado: las transacciones, los bandos y las bendiciones. Nadie ignoraba que ese estrépito significaba, inevitablemente, muerte y desolación en algún punto de la capital. Los artilleros turcos habían disparado una vez más su gran bombarda. Y cuando eso ocurría, todos los corazones se encogían y se producía, aun entre el griterío y las carreras, un sobrecogedor silencio. Traer al monstruo desde Adrianópolis supuso un esfuerzo titánico. Tiraron de él treinta yuntas de bueyes y centenares de soldados, cuando la pieza, debido a su peso, se hundía en el barro. Un ejército de peones e ingenieros estudiaba y abría camino al colosal cañón construyendo puentes, talando árboles y removiendo toneladas de tierra y piedras. Así, cruzó valles, collados, cañadas y torrentes. Durante cuarenta y dos días, animales y hombres quebraron su espinazo en el desmedido esfuerzo que supuso situarlo frente a las viejas murallas de Constantinopla. Fraguaron muchos más, unos setenta, de diferentes calibres y medidas –alguno de los mayores explotaría, desmembrando a todos sus servidores y provocando enorme confusión en el campo otomano–; pero ninguno podía compararse al Grande, con sus ocho metros de longitud, sus veinte toneladas de peso y sus proyectiles de quinientos kilos, que podían ser enviados a más de mil quinientos metros de distancia. Jamás el mundo había visto nada semejante. A Basilisco lo situaron apuntando hacia la gran puerta de San Romano. Construyeron un terraplén para calzarlo y amortiguar su brutal retroceso. Lo sujetaron con cuerdas y lo rodearon de una empalizada. Sólo su boca, negra y diabólica, asomaba. Durante semanas, las avanzadillas turcas se habían aproximado hasta las inmediaciones de la milenaria Bizancio. La llamada del sultán Mohamed II, Señor de Todos los Creyentes, a la guerra santa se había extendido como un reguero de pólvora por todo el Oriente Próximo. Derviches, basibozuks, contingentes balcánicos, mercenarios y parias, la élite de los imbatibles jenízaros, anatolios, la orgullosa caballería de Hipáis con sus brillantes túnicas, tropas irregulares y un enjambre de andrajosos, atraídos por la promesa del pillaje y la rapiña, respondieron a la llamada y se pusieron en marcha. Acudieron desde todos los rincones de la tierra iluminada por la media luna. Movidos por un espíritu grupal y antiguo como el mundo. Haciendo sonar panderos, címbalos y trompetas y entonando alabanzas al Dios que es Uno y es Alá. A un mes de camino de la daga clavada por el sultán sobre el mapa, eran decenas; a semanas de distancia, centenares; a tan sólo unas jornadas, miles. Ante la soberbia triple muralla terrestre de la segunda Roma llegarían a ser incontables como las espigas de trigo de un prado inmenso. Los griegos intentaron frenar su avance resistiendo en las pequeñas ciudades que jalonaban el camino. Cayeron una tras otra. Sólo Selymvria logró detenerlos, momentáneamente, en su marcha inexorable. Constantino Paleólogo Dragases, último emperador de los romanos de Oriente, ordenó cerrar todas las puertas de la urbe y preparar la destrucción de puentes y accesos. En los muelles del Cuerno de Oro las tripulaciones de varias galeras y naos de carga aprestaron aparejo y largaron velas; zarparon con algunos centenares de civiles, atemorizados ante el cariz funesto de la situación. Después, la guarnición cerró la bocana del puerto con una gruesa cadena. Tras la partida de las naves, todos los habitantes y defensores de Constantinopla se prepararon para soportar un asedio prolongado y luchar hasta el fin. En sus días de máximo esplendor, perdidos ya en el pasado, la ciudad había albergado a más de medio millón de seres entre sus muros. Cuando Mohamed II decidió apoderarse de la Manzana Escarlata, eran escasamente cincuenta mil. Y sólo siete mil soldados para defender más de veintidós kilómetros de almenas. El segundo día de abril del año del Señor de mil cuatrocientos cincuenta y tres, estando la semana en deutera, lunes, la vanguardia otomana se situó a la vista de las murallas de Teodosio. Levantaron una ciudad de tiendas y toldos, pabellones y jaimas. Una ciudad para cien mil hombres. Tres días más tarde llegó el sultán. Y con él, toda su corte: sus generales, astrónomos, augures, consejeros y doce mil jenízaros. libro primero OTOÑO DE 1452