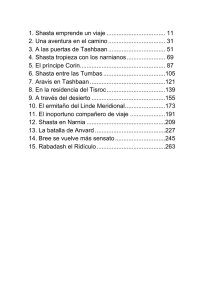

Las Cronicas de Narnia V - El Caballo y su Niño

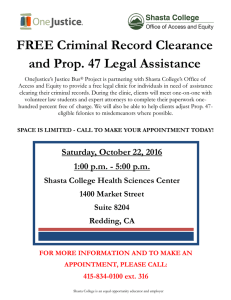

Anuncio