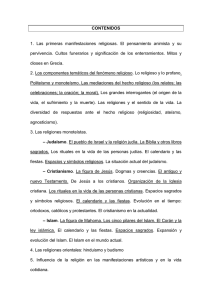

La ongustia dA

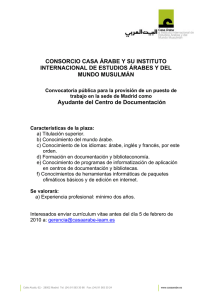

Anuncio