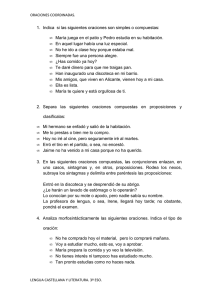

lectura Nº32

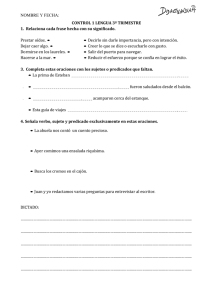

Anuncio