Ser gobernador opositor como escalón a la presidencia

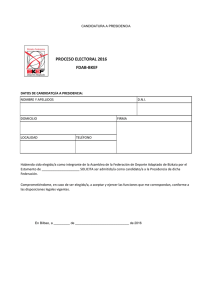

Anuncio