Perfil psicomotor de niños de 5 a 12 años diagnosticados

Anuncio

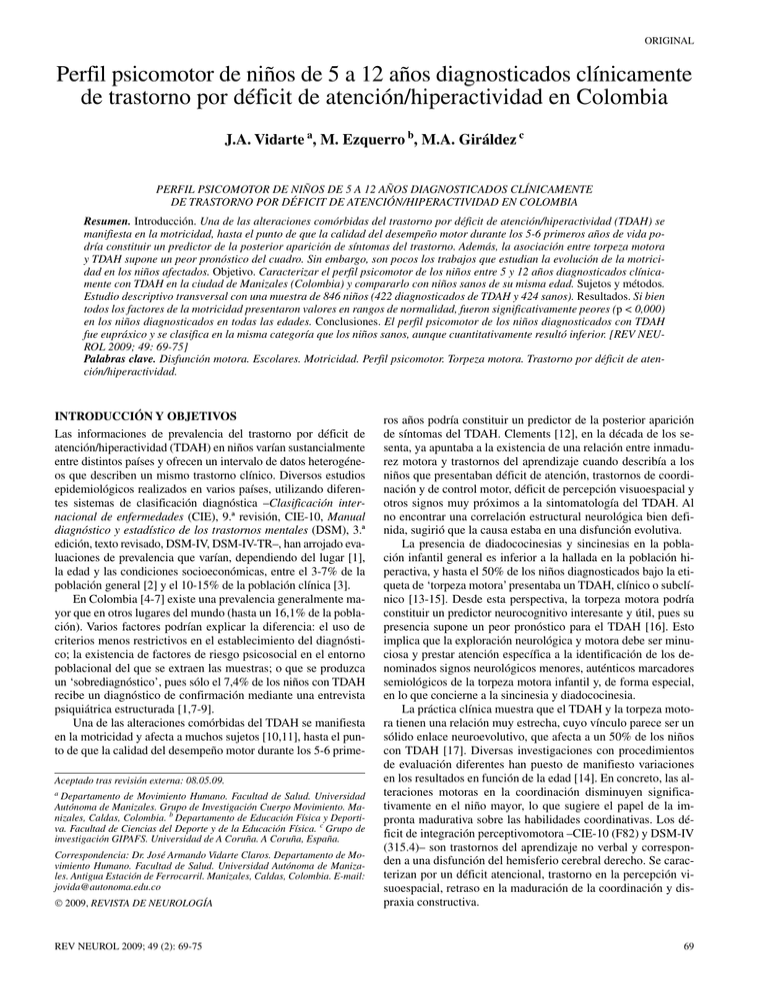

ORIGINAL Perfil psicomotor de niños de 5 a 12 años diagnosticados clínicamente de trastorno por déficit de atención/hiperactividad en Colombia J.A. Vidarte a, M. Ezquerro b, M.A. Giráldez c PERFIL PSICOMOTOR DE NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DIAGNOSTICADOS CLÍNICAMENTE DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD EN COLOMBIA Resumen. Introducción. Una de las alteraciones comórbidas del trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) se manifiesta en la motricidad, hasta el punto de que la calidad del desempeño motor durante los 5-6 primeros años de vida podría constituir un predictor de la posterior aparición de síntomas del trastorno. Además, la asociación entre torpeza motora y TDAH supone un peor pronóstico del cuadro. Sin embargo, son pocos los trabajos que estudian la evolución de la motricidad en los niños afectados. Objetivo. Caracterizar el perfil psicomotor de los niños entre 5 y 12 años diagnosticados clínicamente con TDAH en la ciudad de Manizales (Colombia) y compararlo con niños sanos de su misma edad. Sujetos y métodos. Estudio descriptivo transversal con una muestra de 846 niños (422 diagnosticados de TDAH y 424 sanos). Resultados. Si bien todos los factores de la motricidad presentaron valores en rangos de normalidad, fueron significativamente peores (p < 0,000) en los niños diagnosticados en todas las edades. Conclusiones. El perfil psicomotor de los niños diagnosticados con TDAH fue eupráxico y se clasifica en la misma categoría que los niños sanos, aunque cuantitativamente resultó inferior. [REV NEUROL 2009; 49: 69-75] Palabras clave. Disfunción motora. Escolares. Motricidad. Perfil psicomotor. Torpeza motora. Trastorno por déficit de atención/hiperactividad. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS Las informaciones de prevalencia del trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) en niños varían sustancialmente entre distintos países y ofrecen un intervalo de datos heterogéneos que describen un mismo trastorno clínico. Diversos estudios epidemiológicos realizados en varios países, utilizando diferentes sistemas de clasificación diagnóstica –Clasificación internacional de enfermedades (CIE), 9.ª revisión, CIE-10, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM), 3.ª edición, texto revisado, DSM-IV, DSM-IV-TR–, han arrojado evaluaciones de prevalencia que varían, dependiendo del lugar [1], la edad y las condiciones socioeconómicas, entre el 3-7% de la población general [2] y el 10-15% de la población clínica [3]. En Colombia [4-7] existe una prevalencia generalmente mayor que en otros lugares del mundo (hasta un 16,1% de la población). Varios factores podrían explicar la diferencia: el uso de criterios menos restrictivos en el establecimiento del diagnóstico; la existencia de factores de riesgo psicosocial en el entorno poblacional del que se extraen las muestras; o que se produzca un ‘sobrediagnóstico’, pues sólo el 7,4% de los niños con TDAH recibe un diagnóstico de confirmación mediante una entrevista psiquiátrica estructurada [1,7-9]. Una de las alteraciones comórbidas del TDAH se manifiesta en la motricidad y afecta a muchos sujetos [10,11], hasta el punto de que la calidad del desempeño motor durante los 5-6 primeAceptado tras revisión externa: 08.05.09. a Departamento de Movimiento Humano. Facultad de Salud. Universidad Autónoma de Manizales. Grupo de Investigación Cuerpo Movimiento. Manizales, Caldas, Colombia. b Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte y de la Educación Física. c Grupo de investigación GIPAFS. Universidad de A Coruña. A Coruña, España. Correspondencia: Dr. José Armando Vidarte Claros. Departamento de Movimiento Humano. Facultad de Salud. Universidad Autónoma de Manizales. Antigua Estación de Ferrocarril. Manizales, Caldas, Colombia. E-mail: [email protected] © 2009, REVISTA DE NEUROLOGÍA REV NEUROL 2009; 49 (2): 69-75 ros años podría constituir un predictor de la posterior aparición de síntomas del TDAH. Clements [12], en la década de los sesenta, ya apuntaba a la existencia de una relación entre inmadurez motora y trastornos del aprendizaje cuando describía a los niños que presentaban déficit de atención, trastornos de coordinación y de control motor, déficit de percepción visuoespacial y otros signos muy próximos a la sintomatología del TDAH. Al no encontrar una correlación estructural neurológica bien definida, sugirió que la causa estaba en una disfunción evolutiva. La presencia de diadococinesias y sincinesias en la población infantil general es inferior a la hallada en la población hiperactiva, y hasta el 50% de los niños diagnosticados bajo la etiqueta de ‘torpeza motora’ presentaba un TDAH, clínico o subclínico [13-15]. Desde esta perspectiva, la torpeza motora podría constituir un predictor neurocognitivo interesante y útil, pues su presencia supone un peor pronóstico para el TDAH [16]. Esto implica que la exploración neurológica y motora debe ser minuciosa y prestar atención específica a la identificación de los denominados signos neurológicos menores, auténticos marcadores semiológicos de la torpeza motora infantil y, de forma especial, en lo que concierne a la sincinesia y diadococinesia. La práctica clínica muestra que el TDAH y la torpeza motora tienen una relación muy estrecha, cuyo vínculo parece ser un sólido enlace neuroevolutivo, que afecta a un 50% de los niños con TDAH [17]. Diversas investigaciones con procedimientos de evaluación diferentes han puesto de manifiesto variaciones en los resultados en función de la edad [14]. En concreto, las alteraciones motoras en la coordinación disminuyen significativamente en el niño mayor, lo que sugiere el papel de la impronta madurativa sobre las habilidades coordinativas. Los déficit de integración perceptivomotora –CIE-10 (F82) y DSM-IV (315.4)– son trastornos del aprendizaje no verbal y corresponden a una disfunción del hemisferio cerebral derecho. Se caracterizan por un déficit atencional, trastorno en la percepción visuoespacial, retraso en la maduración de la coordinación y dispraxia constructiva. 69 J.A. VIDARTE, ET AL En el estudio de las alteraciones en el desarrollo psicomotor en el TDAH se excluyen los síntomas neurológicos lesionales, y se reserva el concepto de dificultad motora para las deficiencias motoras cuya etiología es de otra naturaleza. Tales deficiencias se traducen tanto en la torpeza para estar con su cuerpo como para ocupar el espacio y moverse en él de manera intencional, simbolizada y suficientemente fluida [18]. El interés por estudiar el funcionamiento motor en el TDAH [19], así como en diferenciar a los niños con TDAH de los que presentan trastornos neurológicos, no es nuevo [20]. Se ha revitalizado, en parte, por las investigaciones realizadas en Suecia sobre el déficit de atención, del control motor y de la percepción [21,22] y por otras aportaciones (estudios de neuroimagen relacionados con trastornos motores) que indican que tanto la experiencia clínica como las evidencias experimentales sugieren el papel que desempeñan los factores motores en el TDAH [23]. Algunos estudios [24,25] compararon la habilidad motora fina de sujetos con TDAH con un grupo control, y encontraron que los primeros mostraban menor habilidad que los segundos, y que el tipo de dificultades observadas difería según los subtipos del trastorno: los niños afectados por déficit atencional y los que correspondían al tipo combinado (déficit atencional e hiperactividad) exhibían menor destreza que los adscritos al tipo impulsividad-hiperactividad y que los del grupo control. Los déficit en la motricidad fina se manifiestan en tareas que implican agarrar objetos, abotonarse la ropa, jugar con una bola, colorear dentro de los límites de la figura, escribir sobre líneas o en un tamaño uniforme, o ejecutar la escritura con una caligrafía aceptable y para terminar el trabajo escrito en el salón de clase [18,26-29]. También existe una proporción elevada de niños con TDAH que presenta dificultades en el desarrollo motor grueso: dificultad para correr y saltar [30] o problemas en el desarrollo de la lateralidad [31]. A todo esto habría que añadir el hecho de que estos niños no se sienten cómodos durante la práctica deportiva, tanto en modalidades individuales como colectivas [11]. En cualquier caso, el diagnóstico y seguimiento clínico de la dimensión motora de los pacientes de TDAH es, en su mayor parte, muy superficial y contradictorio [11,12,26]. Tanto los médicos como los psicólogos, que son quienes generalmente asumen la función diagnóstica y el tratamiento, tienden a centrarse en los aspectos más vinculados con su formación profesional y que, en ambos casos, no suelen incluir la cualificación necesaria para realizar una correcta evaluación motora del paciente ni, menos todavía, para diseñar un programa de ejercicio adecuado. Así pues, se ha realizado este trabajo porque se consideraba necesario comprobar si existen o no y cuáles son las alteraciones en el desarrollo motor de los niños con TDAH, tanto para contribuir a la caracterización y diagnóstico de la enfermedad, como para plantear estrategias de intervención ulteriores. SUJETOS Y MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, en la ciudad de Manizales (Colombia), entre agosto de 2004 y junio de 2006, con una la muestra de 846 niños (422 diagnosticados con TDAH y 424 sanos), que superaba el tamaño muestral representativo de 397 sujetos, calculado utilizando el programa EpiInfo, v. 6.04, diseñado por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en su versión española, y considerando una población total de 46.387 niños, con un 95% de confianza y un margen de error de un 5%. Su distribución según la edad y el género se presenta en la tabla I. 70 Tabla I. Distribución de la muestra según la edad y el género. Diagnosticados con TDAH Sanos Masculino 306 (72,5%) 317 (74,8%) Femenino 116 (27,5%) 107 (25,2%) 5 años 24 (5,7%) 19 (4,5%) 6 años 37 (8,8%) 45 (10,6%) 7 años 82 (19,4%) 46 (10,8%) 8 años 66 (15,6%) 79 (18,6%) 9 años 62 (14,7%) 67 (15,8%) 10 años 75 (17,8%) 73 (17,2%) 11 años 43 (10,2%) 49 (11,6%) 12 años 33 (7,8%) 46 (10,8%) Género Edad TDAH: trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Se eligió un rango de edad entre los 5 y los 12 años, porque a los 5 años es cuando se suele establecer por primera vez el diagnóstico de TDAH y porque en estudios previos [5,6] se había trabajado con esas edades y en ellas se habían demostrado niveles elevados de prevalencia del trastorno. Los criterios de inclusión para los niños sanos fueron: tener una edad entre 5 y 12 años, pertenecer a cualquier género, estar apto físicamente para desarrollar las respectivas evaluaciones y contar con el correspondiente consentimiento informado. Para los niños diagnosticados con el trastorno, además de los requisitos anteriores, se exigía tener diagnóstico de TDAH certificado por un médico. Fueron excluidos de la muestra los niños que tuviesen alguna otra patología, como parálisis cerebral, trastornos mentales, trastornos del lenguaje y trastornos de la ansiedad, entre otros, o que hubiesen tenido procesos traumáticos que alterasen la movilidad durante el último mes. Una vez obtenidas todas las autorizaciones administrativas, para conocer en qué centros escolares se encontraban los niños con TDAH se recurrió a la unidad de atención integral (unidad interdisciplinar que depende de la secretaría de educación de la ciudad, que está formada por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales, y que se encarga de la intervención terapéutica en niños con diferentes problemas y de prestar apoyo pedagógico a los docentes y a los padres). Los datos de las variables sociodemográficas se obtuvieron por medio de un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, y los correspondientes a las variables psicomotoras usando la batería de observación psicomotora (BPM) propuesta por Da Fonseca [27]. Se trata de un sistema de observación de los diversos componentes del sistema motor, y los datos obtenidos permiten reflejar el grado de organización neurológica del niño, lo que posibilita la identificación de alteraciones. La base teórica sobre la que la BPM fundamenta su propuesta está constituida por aportaciones de Luria [28], reformuladas y readaptadas por Da Fonseca para dotar de justificación neuropsicológica los datos obtenidos. La evaluación se realizó individualmente con cada uno de los niños, en su propia institución educativa y en su horario de estudio. Para el caso del único centro hospitalario, el procedimiento fue similar y se evaluó a los niños durante el tiempo en el que acudían a recibir sus tratamientos. Salvo en este último caso, y para evitar el sesgo de información por conveniencia, se realizó un proceso ciego de medición: los evaluadores no sabían cuáles eran los niños diagnosticados con TDAH. Por último, el médico de la unidad de atención integral informaba sobre cuáles de los niños evaluados estaban diagnosticados del trastorno y cuáles estaban sanos, permitiendo la revisión de las historias clínicas para comprobar el diagnóstico de TDAH y confirmar los criterios de inclusión y exclusión de los niños. REV NEUROL 2009; 49 (2): 69-75 PERFIL PSICOMOTOR EN NIÑOS CON TDAH Tabla II. Resultados obtenidos en los factores de los perfiles psicomotores de los grupos de niños con y sin trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) y su comparación intergrupos (prueba U de Mann-Whitney). Diagnosticados con TDAH Sanos Comparación intergrupos Nivel de realización U Significación bilateral 0,360 Controlada 66.936,0 0,000 3,20 0,542 Controlada 60.056,0 0,000 Imperfecta 1,18 0,275 Imperfecta 87.475,0 0,421 0,617 Con dificultad 3,11 0,570 Controlada 56.292,0 0,000 1,98 0,689 Imperfecta 2,64 0,815 Con dificultad 51.975,5 0,000 Praxia global 1,68 0,569 Imperfecta 2,13 0,721 Con dificultad 53.453,5 0,000 Praxia fina 2,54 0,626 Con dificultad 2,76 0,608 Con dificultad 73.967,5 0,000 Normal 18,43 Media Desviación estándar Nivel de realización Tonicidad 3,16 0,407 Controlada 3,41 Equilibrio 2,68 0,528 Con dificultad Lateralidad 1,19 0,327 Noción de cuerpo 2,65 Estructuración espaciotemporal Perfil psicomotor 15,88 Tabla III. Perfiles psicomotores de los grupos de niños con y sin trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH)para las diferentes edades. Edad Con TDAH Sanos 5 años 12,98 (dispráxico) 14,48 (normal) 6 años 12,05 (dispráxico) 15,75 (normal) 7 años 14,80 (normal) 17,16 (normal) 8 años 15,61 (normal) 17,09 (normal) 9 años 16,53 (normal) 18,32 (normal) 10 años 16,78 (normal) 19,44 (normal) 11 años 15,14 (normal) 17,43 (normal) 12 años 17,53 (normal) 21,06 (normal) La base de datos se elaboró en el paquete estadístico SPSS v. 12.0 para Windows. El análisis comparativo intergrupos se realizó mediante la prueba U de Mann-Whitney. RESULTADOS Los resultados obtenidos en el perfil psicomotor de los niños, tanto sanos como con TDAH, así como los correspondientes a cada uno de los factores que integran dicho perfil, se presentan en la tabla II y demuestran que: – El perfil psicomotor de los niños diagnosticados con TDAH fue menor que el de los niños sanos (15,88 puntos frente a 18,43), pero, con todo, correspondió a un rango ‘normal’, a una ejecución ‘controlada’ o a un perfil ‘eupráxico’. – Aun siendo valores normales, los niños con TDAH alcanzaron niveles de ejecución significativamente menores que los niños sanos en casi todos los factores (tonicidad, equilibrio, noción de cuerpo, estructuración espaciotemporal, praxia global y praxia fina). La lateralidad fue deficiente en ambos grupos. En la tabla III y enla figura 1 puede verse cómo varió el valor del perfil psicomotor con la edad en ambos grupos. El comportamiento evolutivo fue muy similar en todos los niños (paralelismo de las líneas). Al igual que en los niños sanos, el perfil mejoró con la edad en los diagnosticados, aunque sus puntuaciones fueron menores en todas las edades. En la tabla IV y en las figuras 2 a 8 se presentan los resultados de cada factor psicomotor para cada edad, su comparación entre ambos grupos y su REV NEUROL 2009; 49 (2): 69-75 Media Desviación estándar Normal evolución. Salvo en la lateralidad, cuyos niveles de ejecución fueron bajos en ambos grupos y para todas las edades, los valores de los demás factores fueron significativamente menores en los niños que padecían el TDAH. DISCUSIÓN El propósito principal de esta investigación fue establecer si los niños de la ciudad de Manizales (Colombia) diagnosticados con TDAH presentaban deficiencias motoras cuando se les comparaba con los niños sanos de su misma edad (entre 5 y 12 años). En nuestro estudio, los niños diagnosticados con TDAH presentaron un perfil psicomotor con una puntuación de 15,88, menor que la de los niños sanos (18,43), aunque ambas corresponden a un rango ‘normal’, a una ejecución ‘controlada’ o a un perfil ‘eupráxico’ (Tablas II y III, Fig. 1). Se puede afirmar que, de modo genérico, los resultados coinciden con lo establecido en la literatura. Sin embargo, cuando se analizan los factores pormenorizadamente, se observa una cierta inmadurez en algunos aspectos del perfil psicomotor. La puntuación de la tonicidad (Tabla IV, Fig. 2) en los niños diagnosticados es menor que en los sanos y, excepto a los 5 años, la diferencia resulta estadísticamente significativa en todas las edades. En ambos grupos, con y sin diagnóstico, se observa una tendencia a mejorar la ejecución con el transcurso de los años, aunque ésta es más evidente en los niños sanos. El equilibrio (Tabla IV, Fig. 3) de los niños con TDAH también es significativamente peor que el de los niños sanos. Al igual que en el factor anterior, la diferencia no existe a los 5 años de edad, pero sí en los siguientes. Aunque va mejorando en ambos grupos con la edad, lo que puede deberse a la madurez de los centros nerviosos que lo regulan [32], se manifiesta un desajuste evolutivo, de modo que los niños con TDAH presentan un equilibrio equiparable al de los niños sanos con menor edad. Estas deficiencias coinciden con las observadas por Raberger y Wimmer [33], que combinaron tareas de equilibrio en dos situaciones (con y sin nombramiento verbal rápido) y mostraron que el equilibrio, pero no el nombramiento rápido, estaba afectado en los niños con TDAH, en contraste con un grupo de disléxicos y un grupo mixto (TDAH + dislexia). Dentro de los subfactores, el ‘equilibrio estático’ fue el que presentó los peores resultados, pero no podemos explicar con 71 J.A. VIDARTE, ET AL Figura 1. Evolución del perfil psicomotor en los niños sanos y con trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Figura 2. Evolución del factor tonicidad en los niños sanos y con trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Figura 3. Evolución del factor equilibrio en los niños sanos y con trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Figura 4. Evolución del factor lateralidad en los niños sanos y con trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Figura 5. Evolución del factor noción de cuerpo en los niños sanos y con trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Figura 6. Evolución del factor estructuración espaciotemporal en los niños sanos y con trastorno por déficit de atención/hiperactividad. precisión la causa. No obstante, podría influir en los resultados el hecho de que las pruebas se realizan con los ojos cerrados y manteniendo contracciones isométricas de la musculatura (aunque cierto es que estas condiciones son las mismas para cualquier niño evaluado con esta batería en otros estudios). Debido a la primera circunstancia, se pierde una importante fuente de retroalimentación sobre la pos- Figura 7. Evolución del factor praxia global en los Figura 8. Evolución del factor praxia fina en los tura corporal en relación con el entorno: niños sanos y con trastorno por déficit de aten- niños sanos y con trastorno por déficit de atención/hiperactividad. la visión. La segunda condición, el man- ción/hiperactividad. tenimiento de contracciones isométricas, suele producir mayor fatiga muscular. A todo ello, habría que añadir la dificultad que tienen los niños El hallazgo parece digno de ser destacado, porque, aunque para estarse quietos sin moverse, pues generalmente son bas- la afirmación de la lateralidad se va logrando con el crecimientante inquietos y se aburren, y colaboran mejor en las pruebas to, en gran medida ya está determinada en el momento de nacer, en las que están más entretenidos. En cualquier caso, parece pertenece al ámbito del predominio hemisférico funcional, se aconsejable un estudio más profundo sobre el comportamiento afirma hacia los 4 años y ya está bastante bien establecida a los del equilibrio estático con y sin control de visión a lo largo del 8-9 años [34,35]. crecimiento. En nuestra muestra, todos los niños (sanos y con TDAH) La lateralidad (Tabla IV, Fig. 4) presenta malos resultados presentan una mala adquisición de la lateralidad: a los 5 años no en ambos grupos y, aunque existen pequeñas variaciones numé- la habían afirmado, y esta situación no mejoró en los niños maricas, no se encuentran diferencias significativas entre ellos en yores. Al no haber diferencias entre grupos, no se puede conninguna edad. Pero, quizá, lo más llamativo es que los valores cluir que esta deficiencia sea una característica del TDAH, pero apenas se modifican con el paso de los años. Esto viene a signi- es obvio que se precisan más estudios para aclarar este comporficar que, al menos en la muestra estudiada, los niños no alcan- tamiento. zan un predominio claro en la afirmación de la lateralidad, inLa noción de cuerpo (Tabla IV, Fig. 5) es significativamente cluyendo la ocular, auditiva, manual y pedal. peor en los niños con TDAH y, aunque va mejorando con el 72 REV NEUROL 2009; 49 (2): 69-75 PERFIL PSICOMOTOR EN NIÑOS CON TDAH Tabla IV. Resultados obtenidos en los factores de los perfiles psicomotores de los grupos de niños con y sin trastorno por déficit de atención/hiperactividad para cada edad y su comparación intergrupos (se presenta la significación bilateral de la prueba U de Mann-Whitney). Edad Tonicidad Equilibrio Lateralidad Noción de cuerpo Media TDAH Media sanos Sig. bilat. Media TDAH Media sanos Sig. bilat. Media TDAH Media sanos Sig. bilat. Media TDAH Media sanos Sig. bilat. 5 años 3,09 3,09 0,590 2,35 2,57 0,101 1,19 1,08 0,466 1,96 2,52 0,008 6 años 3,03 3,32 0,001 2,40 2,93 0,000 1,17 1,19 0,935 2,22 2,49 0,007 7 años 3,13 3,34 0,003 2,64 3,01 0,000 1,18 1,18 0,899 2,44 2,94 0,000 8 años 3,07 3,42 0,000 2,64 3,16 0,000 1,26 1,20 0,167 2,59 3,10 0,000 9 años 3,27 3,37 0,103 2,80 3,20 0,000 1,2 1,19 0,556 2,78 3,15 0,002 10 años 3,18 3,43 0,000 2,67 3,36 0,000 1,17 1,19 0,931 2,88 3,28 0,000 11 años 3,29 3,53 0,004 3,03 3,38 0,002 1,19 1,13 0,405 3,06 3,46 0,000 12 años 3,21 3,58 0,000 2,80 3,58 0,000 1,16 1,16 0,904 2,99 3,47 0,000 Tabla IV. Resultados obtenidos en los factores de los perfiles psicomotores de los grupos de niños con y sin trastorno por déficit de atención/hiperactividad para cada edad y su comparación intergrupos (se presenta la significación bilateral de la prueba U de Mann-Whitney) (cont). Si nos atuviéramos a los criterios interpretativos BPM Edad Estructuración espaciotemporal Praxia global Praxia fina [27], las puntuaciones obtenidas deberían redondearse al Media Media Sig. Media Media Sig. Media Media Sig. TDAH sanos bilat. TDAH sanos bilat. TDAH sanos bilat. número entero más cercano y, de este modo, en varias prue5 años 1,33 1,75 0,007 1,3 1,71 0,001 1,76 1,76 0,933 bas se acercarían al 3, con lo 6 años 1,51 2,01 0,000 1,43 1,61 0,008 2,09 2,20 0,318 que se clasificarían como de ejecución ‘controlada’. 7 años 1,65 2,33 0,000 1,52 1,83 0,000 2,27 2,53 0,046 Por otro lado, las desvia8 años 1,91 2,54 0,000 1,64 2,07 0,000 2,50 2,68 0,016 ciones estándares demuestran una dispersión impor9 años 2,15 2,57 0,007 1,65 2,02 0,001 2,68 2,82 0,275 tante. Si se consideran los re10 años 2,25 2,85 0,000 1,81 2,35 0,000 2,82 2,98 0,178 sultados en relación con las diferentes edades de los ni11 años 2,37 3,13 0,000 2,01 2,44 0,000 2,89 3,16 0,024 ños, se puede comprobar que 12 años 2,42 3,32 0,000 1,99 2,72 0,001 2,96 3,23 0,022 la estructuración espaciotemporal va adquiriendo unos Sig. bilat.: significación bilateral; TDAH: trastorno por déficit de atención/hiperactividad. valores mucho mejores conforme pasan los años. Esto significa que en la obtención transcurso de los años, a los 12 años no alcanzó los valores de de las medias se han considerado valores ‘malos’, correspondienlos niños sanos. tes a los niños pequeños, y valores ‘mejores’, correspondientes Las tareas para evaluar la noción del cuerpo parecen impli- a los niños de más edad. Como conclusión, se podría afirmar car diversas funciones ejecutivas, controladas por las estructu- que aunque los valores medios demuestran una realización ‘con ras neurológicas que están afectadas por el TDAH, lo que po- dificultad’, el desempeño evolutivo de los niños es el correcto, y dría explicar la ejecución imperfecta. En la teoría del aprendiza- alcanza valores normales cuando crecen. je por observación, se propone que la noción del cuerpo es más En la praxia global (Tabla IV, Fig. 7) volvemos a encontrar una tarea de carácter cognitivo que motor, aunque ambas di- valores significativamente peores en los niños diagnosticados mensiones estén implicadas; de forma específica, la imitación y en todas las edades. Estos hallazgos concuerdan con los de de gestos requiere procesos de atención selectiva, memoria, pro- otros autores, que encontraron movimientos más desiguales y ducción y ejecución [36,37]. Se trata, por tanto, de una tarea de más lentos en los niños con TDAH [39]; o con las curvas de los aprendizaje específico con implicaciones neuronales complejas, tiempos de reacción establecidas [40]; o con el empeoramiencomo ha mostrado el hallazgo de las neuronas espejo [38]. Es- to de las alteraciones al aumentar el tiempo de duración de la tas neuronas forman parte de un sistema perceptivo-ejecutivo tarea [41]. que parece involucrado en las tareas de imitación, en las que faTal vez estos resultados se deban a la complejidad de las llan los niños con TDAH. pruebas, porque implican varios aspectos de la motricidad gloLos niños con TDAH presentan una estructuración espacio- bal: postura, locomoción, recepción y lanzamiento de objetos. temporal (Tabla IV, Fig. 6) significativamente peor que los niños Es decir, requieren la integración sistemática de los movimiensanos en todas las edades, aunque en éstos tampoco es óptima. tos del cuerpo con los movimientos del propio medio [42]. REV NEUROL 2009; 49 (2): 69-75 73 J.A. VIDARTE, ET AL La praxia fina (Tabla IV, Fig. 8) también presenta valores significativamente peores en los niños con TDAH, si bien es necesario advertir que la significación en las diferencias aparece en la edades más altas, mientras que otros estudios ya encontraron diferencias a los 6 años de edad [43]. La praxia fina implica una capacidad constructiva manual y de destreza bimanual, con un componente psicomotor relevante para los procesos mentales [44]. Como adquisición superior, requiere la conjugación de los programas de acción, la atención voluntaria, el nivel de engramas y somatogramas aprendidos, la capacidad de programación y de reprogramación, funciones inherentes a un órgano especializado en la exploración, manipulación y prensión de objetos. Evidencia, además, la velocidad y la precisión de los movimientos finos y la facilidad de reprogramación de acciones en la medida en que las informaciones tactiloperceptivas se ajustan a las informaciones visuales [27]. Las habilidades motoras finas mejoran en los niños entre los 4 y 6 años de edad en las acciones simples, como rasgar, abrocharse el botón y atar el cordón del zapato [45], por lo que las dificultades observadas en esta investigación indican una ligera disfunción. En conclusión, el perfil psicomotor de los niños diagnosticados con TDAH es eupráxico y se clasifica en la misma categoría que el de los niños sanos, aunque su puntuación es menor y los niveles de ejecución de cada factor son peores. De modo excepcional, no se encuentran diferencias en la lateralidad, pero en este caso es igualmente deficitaria en los niños sanos. Al comparar los factores psicomotores de los niños con TDAH y sanos en las diferentes edades, se aprecia que en ambos grupos mejoran con los años, aunque los niños con TDAH siempre muestran un retraso respecto a los sanos. Por ello, sería conveniente plantear un estudio longitudinal para comprobar si esta evolución se mantiene o varía, y saber si en algún momento los niños con TDAH alcanzan valores similares a los de los niños sanos. BIBLIOGRAFÍA 1. Bhatia MS, Nigam VR, Bohra N, Malik SC. Attention deficit disorder with hyperactivity among paediatric outpatients. J Child Psychol Psychiatry 1991; 32: 297-06. 2. American Psychiatric Association. DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson; 2002. 3. Fischer M, Barkley R, Edelbrock C, Smallish L. The adolescent of hyperactive children diagnosed by research criteria, academic, attentional and neuropsychological status. J Consult Clin Psychol 1990; 58: 580-8. 4. Pineda DA, Lopera F, Palacio JD, Ramírez D, Henao GC. Prevalence estimations of attention-deficit/hyperactivity disorder: differential diagnoses and comorbidities in a Colombian sample. Int J Neurosci 2003; 113: 49-71. 5. Vélez C, Vidarte A. Caracterización del TDAH en los niños entre 5 y 7 años escolarizados de la ciudad de Manizales. Manizales: Universidad Autónoma de Manizales; 1999. 6. Vélez C, Vidarte A. Características del TDAH en los niños entre 8 y 12 años escolarizados de la ciudad de Manizales. Manizales: Universidad Autónoma de Manizales; 2001. 7. Castellanos FX, Marvasti FF, Ducharme JL, Walter JM, Israel ME, Krain A, et al. Executive function oculomotor tasks in girls with ADHD. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39: 644-50. 8. Bará S, Henao P, Jiménez D, Pineda B, Vicuña G. Perfiles neuropsicológicos y conductuales de los niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad de Cali, Colombia. Rev Neurol 2003; 37: 608-15. 9. Wolraich ML, Hannah JN, Pinnock TY, Baumgaertel A, Brown J. Comparison of diagnostic criteria for attention-deficit hyperactivity disorder in a county-wide sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996; 35: 319-24. 10. Kroes M, Kessels AG, Kalff AC, Feron FJ, Vissers YL, Jolles J, et al. Quality of movement as predictor of ADHD: results from a prospective population study in 5- and 6-year-old children. Dev Med Child Neurol 2002; 44: 753-60. 11. Pascual-Castroviejo I. Síndrome de déficit de atención con hiperactividad y capacidad para el deporte. Rev Neurol 2004; 38: 1001-5. 12. Clements S. Task Force One: minimal brain dysfunction in children. Washington DC: US Public Health Service; 1966. 13. Denckla MB, Rudel RG. Anomalies of motor development in hyperactive boys. Ann Neurol 1978; 3: 231-3. 14. Dewey D, Kaplan BJ, Crawford SG, Wilson BN. Developmental coordination disorder: associated problems in attention, learning, and psychosocial adjustment. Hum Mov Sci 2002; 21: 905-18. 15. Landgren M, Kjellman B, Gillberg C. Attention deficit disorder with developmental coordination disorders. Arch Dis Child 1998; 79: 207-12. 16. Kadesjo B, Gillberg C. Developmental coordination disorder in Swedish 7-year-old children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999; 38: 820-8. 17. Rasmussen NH. Attention deficit disorder, hyperkinetic disorder and DAMP in children. Diagnosis and differential diagnosis. Ugeskr Laeger 2002; 164: 4636-9. 18. Mazet P, Houzal A. Le sommeil de l’enfant et ses troubles. 1 ed. Paris: Presses Universitaires de France; 1981. 74 19. Clements SD. The child with minimal brain dysfunction. A multidisciplinary catalyst. Lancet 1966; 86: 121-3. 20. Konrad K, Gauggel S, Manz A, Scholl M. Lack of inhibition: a motivational deficit in children with attention deficit/hyperactivity disorder and children with traumatic brain injury. Child Neuropsychol 2000; 6: 286-96. 21. Kadesjo B, Gillberg C. Attention deficits and clumsiness in Swedish 7-year-old children. Dev Med Child Neurol 1998; 40: 796-804. 22. Gillberg C. Deficits in attention, motor control, and perception: a brief review. Arch Dis Child 2003; 88: 904-10. 23. Filipek PA, Semrud-Clikeman M, Steingard RJ, Renshaw PF, Kennedy DN, Biederman J. Volumetric MRI analysis comparing subjects having attention-deficit hyperactivity disorder with normal controls. Neurology 1997; 48: 589-601. 24. Piek JP, Pitcher TM, Hay DA. Motor coordination and kinaesthesis in boys with attention deficit-hyperactivity disorder. Dev Med Child Neurol 1999; 41: 159-65. 25. Steger J, Imhof K, Coutts E, Gundelfinger R, Steinhausen HC, Brandeis D. Attentional and neuromotor deficits in ADHD. Dev Med Child Neurol 2001; 43: 172-9. 26. Doyle S, Wallen M, Whitmont S. Motor skills in Australian children with attention deficit hyperactivity disorder. Occup Ther Int 1995; 2: 229-40. 27. Da Fonseca DV. Manual de observación psicomotora. Barcelona: INDE Publicaciones; 1975. 28. Luria A. Consciencia y lenguaje. Madrid: Pablo del Río; 1985. 29. Pascual-Castroviejo I, Lobo-Llorente A. Posición anómala de la mano para la escritura en los niños con síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Rev Neurol 2008; 47: 129-33. 30. Bauermeister J. Hiperactivo, impulsivo, distraído, ¿me conoces? Guía acerca del déficit atencional para padres, maestros y profesionales. New York: Guilford; 2002. 31. Poeta LS, Rosa-Neto F. Evaluación motora en escolares con indicadores del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Rev Neurol 2007; 44: 146-9. 32. Gómez M. Problemas evolutivos de coordinación motora y percepción de competencia en el alumnado de primer curso de educación secundaria obligatoria en la clase de educación física [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2004. 33. Raberger T, Wimmer H. On the automaticity/cerebellar deficit hypothesis of dyslexia: balancing and continuous rapid naming in dyslexic and ADHD children. Neuropsychologia 2003; 41: 1493-7. 34. García-Núñez J. Lateralización e intervalo. Madrid: CITAP; 1983. 35. Delgado-Calvo P. La psicomotricidad: técnica de intervención en los aprendizajes básicos escolares: la lectura y la escritura. Psicomotricidad 1987; 26: 19-39. 36. Bandura A. Principles of behavior modification. New York: Holt, Rinehart & Winston; 1969. 37. Bandura A. Social learning theory of aggression. J Commun 1978; 28: 12-29. 38. Rizzolatti G, Fadiga L, Gallese V, Fogassi L. Premotor cortex and the recognition of motor actions. Brain Res Cogn Brain Res 1996; 3: 131-41. REV NEUROL 2009; 49 (2): 69-75 PERFIL PSICOMOTOR EN NIÑOS CON TDAH 39. Yan JH, Thomas JR. Arm movement control: differences between children with and without attention deficit hyperactivity disorder. Res Q Exerc Sport 2002; 73: 10-8. 40. Leth-Steensen C, Elbaz ZK, Douglas VI. Mean response times, variability, and skew in the responding of ADHD children: a response time distributional approach. Acta Psychol (Amst) 2000; 104: 167-90. 41. Pick J, Pitcher T, Hay D. Motor coordination and kinaesthesis in males with attention deficit-hiperactivity disorder. Dev Med Child Neurol 2003; 41: 159-65. 42. Kephart NC. Insuficiencias de movimiento y de coordinación en la edad de la escuela primaria. Buenos Aires: Kapelusz; 1976. 43. Yochman A, Ornoy A, Parush S. Co-occurrence of developmental delays among preschool children with attention-deficit-hyperactivity disorder. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 483-8. 44. Gallahue DL, Ozmun JC. Understanding motor development in children. New York: John Wiley & Sons; 1998. 45. Granda J, Alemany I. Manual de aprendizaje y desarrollo motor. Barcelona: Paidós; 2002. PSYCHOMOTOR PROFILE OF CHILDREN BETWEEN 5 AND 12 YEARS OF AGE, CLINICALLY DIAGNOSED WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN COLOMBIA Summary. Introduction. One of the comorbid alterations of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) affects motricity, to the point where the quality of motor performance during the first 5-6 years of life could constitute a predictor of the later appearance of symptoms of the disorder. Moreover, the association between motor clumsiness and ADHD results in a poorer prognosis of the condition. Nevertheless, few studies have examined the evolution of motricity in children affected with this pathology. Aim. To characterise the psychomotor profile of children between 5 and 12 years of age who were clinically diagnosed with ADHD in the town of Manizales (Colombia) and to compare it with healthy children of the same age. Subjects and methods. A cross-sectional descriptive study was conducted with a sample of 846 children (422 diagnosed with ADHD and 424 healthy controls). Results. Although the values for all the motricity factors were within ranges that are considered to be normal, they were significantly poorer (p < 0.000) in diagnosed children at all ages. Conclusions. The psychomotor profile of children diagnosed with ADHD was eupraxic and is classified within the same category as the healthy children, although quantitatively it was lower. [REV NEUROL 2009; 49: 69-75] Key words. Attention deficit hyperactivity disorder. Motor clumsiness. Motor dysfunction. Motricity. Psychomotor profile. Schoolchildren. REV NEUROL 2009; 49 (2): 69-75 75