Diablo Guardián

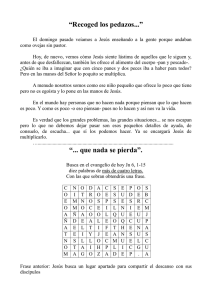

Anuncio