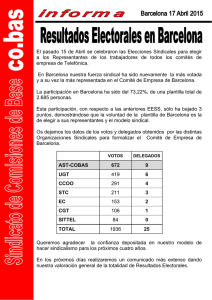

Document

Anuncio