Escenas de una película de bajo presupuesto

Anuncio

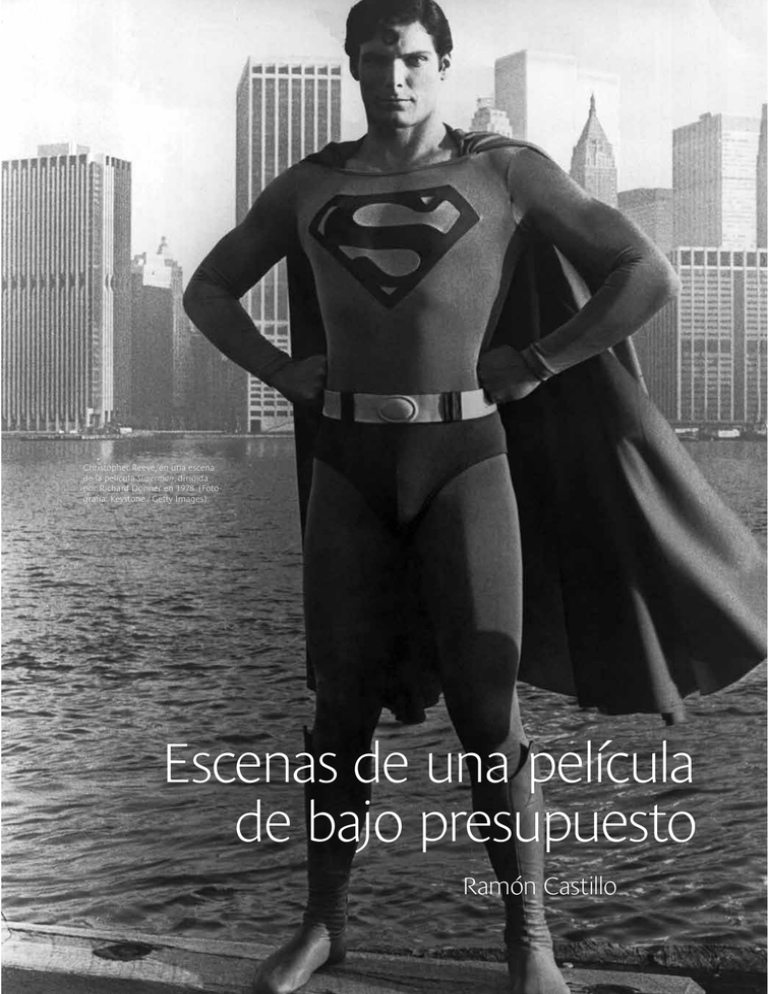

Christopher Reeve, en una escena de la película Superman, dirigida por Richard Donner en 1978. (Fotografía: Keystone / Getty Images) Escenas de una película de bajo presupuesto Ramón Castillo profanos y grafiteros | 29 Uno de los primeros recuerdos que tengo es una serie fracturada de imágenes apenas unidas por la ilusión de un tiempo perdido y el sentir de un sueño lejano. Tengo tres o cuatro años. Estoy sentado en medio de una total oscuridad. No comprendo lo que va a suceder. Tampoco sé cómo llegué ni con quién; sin embargo, todavía puedo saborear el asombro cuando, de repente, el inmenso recuadro frente a mí se iluminó. En la pantalla un niño juega con un descaro e impunidad que, lo sé bien ya en ese entonces, escandalizarían a mi madre. Sin ningún adulto que le indique lo obvio, aquél se balancea en una barandilla que delimita la tierra firme de las impetuosas cataratas del Niágara. El imprudente, como era de esperarse, resbala. En la agónica largueza de su caída, Lois Lane grita histérica en busca de ayuda. Los segundos se prolongan lo suficiente para que Clark Kent, tras escuchar el llamado, devenga —al quitarse lentes y ponerse mallas— el hombre de acero. Superman atrapa al chiquillo justo antes de que éste se pierda en la espuma del agua. En ese instante se logró imponer en mí una confianza a veces ciega, muchas tantas escéptica, pero, al fin y al cabo, una esperanza genuina, en la posibilidad de arrojarse al vacío sabiendo que, de una u otra forma, siempre tenemos una mínima oportunidad de salvarnos, aunque sea mediante un personaje proveniente del planeta Krypton. Desde entonces, trato de vivir soltándome de aquello que me mantiene atado, crédulo de que en el derrumbe hacia la nada aparezca no tanto la fuerza imposible de un superhéroe, sino la más íntima y emocionante de no poder distinguir entre sueño y realidad. Aquellas instantáneas que dan forma a mi primer recuerdo respecto al cine siguen iluminando las habitaciones más antiguas de mi memoria, acaso más difícilmente al continuar sumando años; lo que me maravilla es que sigan ahí, como par­te de una película que aún no termina y que al continuar su proyección en el presente no puede evitar la pérdida de algunos fragmentos del pasado. La vida es, en definitiva, una serie de fotogramas que en su inalterable avance arden con la chispa del olvido, dejándonos sólo un montón de trozos sueltos de nuestra actuación en este escenario. El cine había llegado para enseñarme el propósito esencial del arte: renegar del mundo en el que nos encontramos, proponiendo en su lugar un orden distinto, tal vez no mejor, aunque sí ajeno a la lógica de lo cotidiano. A partir de aquel momento, cada película vista ha abonado a la idea de que una existencia que no entrelaza la realidad con los momentos estelares de la imaginación no es otra cosa más que una escena montada sin creatividad alguna, un ensayo en el que el actor principal se confunde con un extra cualquiera, un guión que sólo llega a esbozo flojo y sin 30 | casa del tiempo sentido, ocasionalmente, conmovedor hasta la cursilería, pero, pase lo que pase, predecible y aburrido. De ahí que invariablemente termine aceptando la invitación a perderme entre las tentaciones del celuloide, a preferir la alternativa de mirar un espectáculo que amplía la aventura diaria de salir a la calle. La vida en technicolor y sonido dolby es argéntea, es intensa, es sencillamente mejor, al menos durante un par de horas. Su poder emerge gracias a que posee el embrujo de hacer evidente que, al final, un beso no es capaz de augurar un próspero futuro, pero en todo momento valdrá la pena recibirlo y, aun mejor, robarlo; que nos recuerda que un instante espléndido necesita un soundtrack para que lo armonice; que existen villanos más entrañables que los buenos de la película y que, pese a todo pronóstico, no todas las segundas partes son peores que la primera. Guillermo Cabrera Infante aseguraba que un cinéfilo de cepa no es aquel que selecciona con meticulosidad la película que habrá de ver, sino ese otro que llega a cualquier sala y contempla con idéntica fascinación lo que encuentre. En efecto, cuando el embrujo que iniciaron los hermanos Lumière se infiltra en nuestro cuerpo no importa la categoría de lo que se mire, ya que el acto en sí es razón suficiente para aventurarse en lo desconocido; sin embargo, cuando las opciones son escasas, sí es preciso observar con mayor detenimiento las alternativas. Él mismo lo señaló, a veces hay que escoger entre cine o sardina. Si bien, para mi infortunio he sido más proclive al yantar; suscribo aquello que consignara el cubano al afirmar que aunque la vida se podría concebir sin sardinas, nunca será posible hacerlo sin el cine. Aun así, en el periodo comprendido entre aquella primera visita para ver Superman II y la llegada de mi libertad económica, el número de veces que fui a uno de estos complejos donde había matinés e intermedio fueron pocas. El cine era no sólo un en­tretenimiento, era un lujo, no en el sentido de los placeres de la alta burguesía, sino en ese otro más terrenal que sopesa cada experiencia con la medida de la estrechez. Las ocasiones que visité salas cinematográficas durante mi infancia nunca tuvieron una frecuencia definida, es más, ni siquiera había frecuencia. Idénticas a los milagros, su fuerza radicaba en suceder de manera azarosa e inesperada, manifestándose como la excepción que confirma la regla. Por tal motivo, cuando por fin los astros se alineaban, la ocasión era un acontecimiento tan épico como la escena en la que Charlton Heston, disfrazado de Moisés, dividió las aguas en The Ten Com­ mandments. Estas peregrinaciones hacia la tierra prometida, donde en lugar de maná había palomitas y pasas cubiertas con chocolate, fijaban su importancia de manera inversamente proporcional a la cantidad de veces que sucedían. profanos y grafiteros | 31 El celuloide irradiaba un aura que volvía todo lo demás superfluo; jamás se trató de una forma de pasar el tiempo, sino una vía de conocimiento que alcanzaba cotas de epifanía. Así pues, el hecho de crecer con una dosis moderada de minutos ante la gran pantalla hizo que cada uno de ellos tuviera un valor especial. Las enseñanzas del señor Miyagi a Daniel San, que aún atesoro, fueron repetidas en mi memoria, una y otra vez, durante las pruebas que el tiempo me fue imponiendo. De manera similar, hube de cuestionarme sobre las implicaciones de mis actos y su relación con el porvenir, tras haber mirado la lucha de Marty McFly para evitar la paulatina disolución de sí mismo en un futuro-presente siempre inacabado. De esta manera, mis primeras lecciones en disciplina y física cuántica las obtuve mientras me atiborraba de chatarra metida de contrabando en una sala con permanencia voluntaria. Las exiguas idas al cine me empujaron a buscar nuevos horizontes visuales más cercanos y modestos. Esa es la razón por la que el mundo, tal y como lo he experimentado, lo comprendo más bajo la luz de los rayos catódicos de la t.v. que a través de la ventana abierta por la literatura. A los libros llegué tarde, ni siquiera teníamos en casa; pero la televisión ocupó, desde meses antes de mi nacimiento, no sólo el cen­tro de nuestra sala, sino el de la vida familiar. Fruto de la oferta del canal cinco, crecí bajo la tutela, con doblaje incluido, de figuras como las que protagonizaban Roc­ ky, Terminator, Die Hard o Tango and Cash. Por fortuna, los tiempos cambiaban y mi papá observó que tener una videocasetera era no sólo una inversión útil, sino también una opción más que válida para llevar a la sala del hogar lo que antes era un privilegio difícilmente asequible. Proliferaron los videoclubes, negocios cuyo espíritu pionero los llevaba a ofrecer una analogía, limitada y tal vez honesta en su ingenuidad, de la experiencia cinematográfica. Gracias a ellos vi los estrenos 32 | casa del tiempo que anhelé durante su estancia en cartelera, con la salvedad de hacerlo tres años después. Por desgracia el idilio económico no duró y tuve que volver, una vez más, a la televisión abierta. Cuando mi destino parecía inevitablemente reducido a los blockbuster más apantallantes, y no necesariamente refinados de la historia del cine, llegó a Guadalajara una nueva señal. Era un canal de corte cultural y educativo que apenas comenzaba transmisiones. La programación diurna estaba armada de documentales de Deutsche Welle o de la bbc, lecciones de telesecundaria, producciones locales de ínfimo presupuesto, repeticiones de viejas caricaturas, así como un amplio mosaico de programas que parecían más útiles para rellenar espacios que para construir una propuesta visual coherente. No obstante, a partir de las veintidós horas sucedía otro de esos prodigios que sólo la imagen cinematográfica es capaz de ofrecer. Desvelado pero con la experiencia que un nuevo horizonte despliega en nuestra comprensión del universo y sus misterios, diariamente platicaba a mis compañeros de secundaria cada detalle de las películas que a escondidas paladeaba. En esas primeras incursiones, comencé a trazar un itinerario en el que mi libido encon­tró los primeros llamados para emerger al mundo, tanteos hambrientos e indomables que se entrelazaron con imágenes en las que Anita Ekber, Juliette Binoche, Monica Bellucci o Sophia Loren fueron mis maestras de anatomía. Me regodeaba gustoso en paladear sus cuerpos al narrarlos. A mi manera y con obvias restricciones, sin saberlo recreaba esa figura que ha acompañado a los pueblos de todas las épocas, el contador de historias. Me encontré en el centro de las miradas, develando el misterio de llevar a los demás a un plano en el que la ficción se confirma más intensa que las clases de aritmética. Al escucharme, su incredulidad era tan evidente como su ánimo por no perderse ninguna de mis palabras. Christopher Lloyd, en una escena del filme Back to the Future, dirigido por Robert Zemeckis en 1985. (Fotografía: Universal/Getty Images) Como buen charlatán, durante el recreo utilizaba cuanto recurso podía para compartir mis hallazgos, disfrutando el momento de alargar cada escena y crear mayor incertidumbre, gozando la descripción adjetivada de los pormenores. Así descubrí, verdaderamente, el resabio agridulce de la palabra, la dificultad que entraña su manejo y la alegría inmensa que proporcionan sus revelaciones. Era un juglar adolescente, con sobrepeso y des­peinado, cuyo impulso creativo nacía de una efervescencia de las hormonas y la necesidad, hasta ahora presente, de llamar la atención. Acumulé infatigables horas nalga contemplando películas que no podía entender del todo con el doble afán de alimentarme de esas imágenes, tan seductoras y enigmáticas, al tiempo de hacerme de instrumentos con los cuales granjearme algo de popularidad. Nombres como Lynch, Kurosawa, Cronenberg, Tarantino, Fellini, Bergman, Kubrick, Hitchcock, Scorsese, Buñuel y un prolongado etcétera señalaron un camino cuya personalidad extravagante y atípica demostraba que la rareza es menos una falla que una virtud. Para un adolescente, tal certeza es necesaria por cuanto abona a la aceptación de la incomodidad que en esos años despierta en nosotros. A la manera de Superman, comencé a aceptar la feliz condena de mi doble vida. Poseedor de un secreto que sólo es comprensi­ble mediante la libertad que otorga la invención de uno mismo, cada mañana despertaba siendo un pálido reportero del día a día, pero en las noches, frente a estas cintas, y luego al narrar mis aventuras cinéfilas, era el übermensch que rescataba del aburrimiento a mis amigos. Los filmes que conforman mi videoteca mental y emotiva representan la validez vibrante de la renuncia a ser como habitualmente somos; las películas son la ratificación de que nuestra vida no es una sola, es la superposición de planos y fragmentos que hemos ido coleccionando con paciencia y cariño, un montaje en el que lo ridículo se empalma con lo sublime a fin de crear nuevos sentidos que den cuenta de la pluralidad de nuestras fantasías. Ahora, muchos años después, me siento frente a la computadora y de manera similar a lo que le ocurre al personaje de Woody Allen en Deconstructing Harry, mis inseguridades, angustias y deslices se proyectan en una sucesión que confirma mis neurosis cotidianas, paralizando mis intentos de triunfar en sociedad y en la escritura; con todo, queda la enseñanza de que todo se reduce a abrazar la comedia negra de mi existencia, dejándome llevar por el mal gusto, el humor en todas sus variantes, los ardores que la belleza y el sexo despiertan en el cuerpo, las tramas que por inverosímiles resultan fabulosas, en fin, queda el deseo de continuar estrechando esas historias que al igual que las buenas borracheras ensanchan nuestro mundo y nos regalan un atisbo de felicidad. profanos y grafiteros | 33