El 17 de noviembre de 1494, Jean

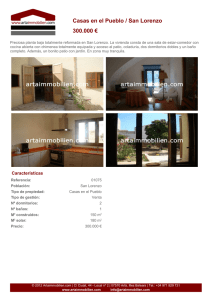

Anuncio

El 17 de noviembre de 1494, Jean-Giovanni Rollet entró en Florencia. No era la primera vez, vivía allí desde hacía siete años, pero ese día era diferente. A su derecha, el rey de Francia; detrás, diez mil hombres. Desde la caída del Imperio romano, la Toscana no había visto un ejército semejante. Carlos VIII, hijo de Luis XI, comenzaba las guerras de Italia. Su padre, que era banquero del rey, lo había presentado a Carlos VIII tres meses antes, en Lyon: -Sire, mi hijo puede seros de utilidad. Trabaja en Florencia y su madre es una Médicis. -¡Claro! -aprobó Carlos de inmediato-. Será mi nexo de unión entre Francia e Italia. -Y dirigiéndose al joven, añadió-: Tengo un gran amigo en Florencia, Pico della Mirandola, quizá lo conozcáis. -¿Quién no lo conoce? Pero solo de vista, no he hablado nunca con él. -Pues ahora tendréis ocasión de hacerlo. De padre lionés y madre florentina -sobrina nieta de Lorenzo el Magnífico-, de la misma edad que el rey y familiarizado con las finanzas toscanas, el hijo de su banquero podía serle de provecho. Jean-Giovanni era apoderado en el banco de su tío Lorenzo. Lorenzo de Médicis, comúnmente llamado Lorenzo di Pierfrancesco o Lorenzo el Otro para distinguirlo del Magnífico, del que era primo. Ambos, tío y sobrino, tenían entonces treinta años. Menos magnífico, pero mejor banquero, decía Rollet padre siete años antes -el Magnífico aún vivía- refiriéndose a Lorenzo el Otro, antes de montar a su hijo en un coche para enviarlo más allá de los Alpes. «He hecho bien en asociarme con el menos ilustre de los dos. El Magnífico no sabe contar. Esta decisión te beneficiará», había añadido Pierre Rollet. Aquellos siete años no habían desmentido esa afirmación. Quince días antes, Jean-Giovanni había recibido una nota de su padre: El rey está al llegar. Sal a su encuentro. Inmediatamente se presentó en Pisa, donde el monarca acababa de desmontar del caballo. Al ver al joven Rollet, Carlos VIII exclamó, abriendo los brazos: -¡Mi intérprete! Y girándose hacia su ejército, declaró gesticulando: -Él me explicará Italia. Bajo el cielo nuboso de mediados de noviembre, llegaron ante la puerta de San Frediano, en la orilla izquierda del Arno. Florencia entera los esperaba detrás de las murallas. Cruzaron la puerta. -¡Qué feo es! -exclamaron los florentinos. El clamor de la multitud los acompañó por la Via Santo Spirito y continuó un largo trecho detrás de ellos. -¿Qué dicen? -preguntó el rey desde lo alto del enorme caballo, que reducía todavía más su figura, ya demasiado pequeña para un gran monarca. -Os aclaman, sire -respondió Jean-Giovanni, encaramado también en un corcel colosal. -¿Y aparte de eso? -insistió el rey. -Dicen que sois apuesto, sire -añadió Jean-Giovanni con diplomacia. Una breve sonrisa iluminó el rostro del enclenque rey, en cuya voluminosa cabeza destacaba una nariz protuberante. -Silenciad a esos mentirosos -ordenó el rey al mariscal de Gié, capitán de su ejército. El mariscal levantó el puño izquierdo. Sesenta trompetas amenazaron las nubes. Sonó el Vexilla Regis. Vexilla Regis prodeunt. Los estandartes del rey avanzaban. Los metales no mentían: un bosque de banderas tornasoladas siguió inmediatamente a los músicos. Sedas crujientes con bordados que representan símbolos invencibles. Ángeles, flores de lis y quimeras se confundían en sus pliegues ondulantes, cuyo esplendor hacía olvidar la fealdad de su señor. Carlos VIII, aplastado bajo un sombrero blanco que da sombra a todo su caballo, quizá fuera el rey más feo del mundo, pero en ese momento y en ese lugar también era el más poderoso. Su fealdad resultaba sorprendente, su ejército impresionaba. Los f lorentinos jamás habían visto unos soldados comparables a esos. En los tres cuadros de Ucello que representan la batalla de San Romano, dos cuerpos de caballería se enfrentan noblemente. La francesa de carne y hueso no era menos noble que aquellas, y desfilaba pacíficamente. Sin embargo, era la Muerte en persona la que parecía avanzar por Florencia con los hombres invisibles de los escuadrones de caballería, encerrados en sus armaduras cubiertas de tafetán sobre sus gigantes caballos. Muerte tornasolada, Muerte deslumbrante, Muerte magnífica, Muerte suntuosa., el disfraz no la cambiaba. Ante semejantes hombres, el clamor se debilitó hasta convertirse en murmullo. Ese murmullo se apagó por completo ante los suizos, montañeses siniestros pese a sus vestiduras abigarradas. El hierro reluciente de sus largas picas rozaba a las mujeres acicaladas que llenaban los balcones, sin que ninguna de ellas se atreviese a girar el rostro, sin que ninguna cerrara siquiera los ojos. Todas intentaban atrapar su propio reflejo en el acero pulido. Un silencio sepulcral recibió a la artillería, terror de la Península. Las cureñas tiradas por ocho caballos saltaron sobre las losas del camino real. La arena que las cubría amortiguó el ruido, pero el suelo tembló bajo su peso. Y esas eran solo las piezas ligeras. [...] © 2004, Éric Deschodt / Jean-Claude Lattès © 2007, Random House Mondadori, S.A. Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona © 2007, Teresa Clavel, por la traducción