1.Una sublevación de los esclavos - portada

Anuncio

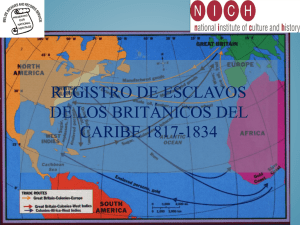

UNA “SUBLEVACIÓN” DE LOS ESCLAVOS DE LA PROVINCIA DE CARACAS, 1749: FUENTES DOCUMENTALES José Marcial Ramos Guedez Obra suministrada por la Biblioteca Nacional de Venezuela Una “Sublevación” de los Esclavos de la Provincia de Caracas, 1749: Fuentes Documentales. José Marcial Ramos Guedez “Durante las primeras décadas del siglo XVIII, observamos en la Provincia de Caracas un significativo aumento en la mano de obra de origen africano, todo ello debido al incremento de la producción cacaotera, de la caña de azúcar y el cultivo del añil. E Igualmente con el estímulo al tráfico y comercio de esclavos que puso en práctica la Compañía Guipuzcoana a partir de su creación en 1728. En la Provincia de Caracas durante el siglo XVIII, encontramos el uso de mano de obra esclava en los trabajos agrícolas, en el servicio doméstico y en las actividades artesanales (artes y oficios). Al respecto, Miguel Acosta Saignes, nos señala: “... En la Colonia todo, en último término dependía de los esclavos. Sobre sus hombros recayó el mantenimiento de aquella sociedad: - fueron pescadores de perlas, descubridores de minas, pescadores, agricultores, ganaderos, - fundadores de pueblos, buscadores del Dorado, fundadores, trabajadores especializados en los trapiches y las minas, herreros [...] cantores, domésticos, músicos, pulperos, verdugos, pregoneros, soldados, juglares . . .” (1) Advertimos, que durante el período antes mencionado, no toda la población de origen africano y sus descendientes, estuvo sometida al régimen de la esclavitud, pues, muchos negros eran manumisos o libertos y otros se encontraban en situación de cimarronaje en los diferentes cumbes y rochelas que existían a lo largo de toda la geografía del territorio venezolano. 1 Con relación a la estructura económica-social de la Provincia de Caracas, observamos que para el siglo XVIII, se ha establecido un “orden social” de carácter jerárquico, en el cual los blancos criollos y los blancos peninsulares ejercían su poderío y hegemonía sobre los otros grupos étnicos: Indígenas, negros libres y esclavos, pardos, “blancos de orilla”. etc. En el periodo antes mencionado, vemos que el tráfico de esclavos negros estuvo encaminado a satisfacer tanto la explotación agrícola basada en las plantaciones de cacao y otros productos fundamentales para el comercio exterior como las ansias de poder y riquezas por parte de las clases dominantes de la Colonia. De ahí, pues, que podamos afirmar sin ningún tipo de duda que el trabajo de los negros, zambos y mulatos fue de mucha importancia para la expansión de la economía colonial y el crecimiento del mantuanaje y los “grandes cacao” de la Venezuela bajo el dominio de la monarquía hispana. Con la finalidad de reafirmar con mayor certeza lo anterior podemos decir, que el cacao, que se cultivaba fundamentalmente con la mano de obra esclava, ocasiona en Venezuela un proceso relativamente rápido de acumulación de capital, iniciado su cultivo con timidez durante los siglos XVI y XVII y logrado su auge en el siglo XVIII, su aceptación en España y México fue tan entusiasta que los plantadores de la zona de Caracas y los comerciantes dedicados a ese tráfico se encontraron muy pronto con fuertes sumas de dinero disponibles, parte de las cuales intervinieron en la formación de una flotilla propia para conducir el cacao desde la Guaira hasta Veracruz. Los cultivadores caraqueños se transformaron tempranamente en una oligarquía cerrada que la masa de la población conocía con el nombre de mantuanos, cuyo poderío económico le permitió adquirir “acentuado predicamento” en la corte española y una ventaja comercial del más puro corte capitalista: el monopolio del rico mercado mexicano, en detrimento del cacao de Guayaquil. Estrechamente vinculados con el comercio de exportación, los “Grandes Cacao” caraqueños invierten sus excedentes en nuevas plantaciones y otros cultivos comerciales, así como en minas, bienes raíces urbanas, esclavos y hatos. Los esclavos de origen africano y sus descendientes contribuyeron con su trabajo al desarrollo de la economía del período de la Colonia; y de un hecho más importante aún, como fue la integración del comercio colonial al sistema capitalista mundial, pues la esclavitud, considerada como compra-venta de negros, incentivo la acumulación de capitales, y a lo largo de los siglos que perduró el tráfico negrero, las metrópolis europeas principalmente la inglesa, la francesa y la holandesa reunieron el capital necesario para acelerar su desarrollo industrial y urbanístico. Podemos afirmar, que durante el período colonial, y más específicamente en el siglo XVIII, Caracas, Valencia, San Carlos, Barquisimeto, Coro, San Felipe, Calabozo, etc., fueron núcleos de Poblamiento, al tiempo que La Guaira y Puerto Cabello, los puertos principales para el intercambio, siendo las haciendas , las plantaciones y los hatos ubicados en los llanos, las unidades de producción, las cuales representaban el carácter del ciclo económico-político-social de la región central de Venezuela. 2 Para ampliar, algunos de los comentarios antes señalados, veamos las siguientes apreciaciones que hemos realizado en torno al régimen de la esclavitud existente en la Provincia de Caracas durante el siglo XVIII: 1. En la temática estudiada encontramos dos elementos importantes : el costo del esclavo y su rendimiento. A medida que el esclavo encarecía, se pretendía extraerle más provecho; además, el crecimiento del comercio y la limitación de la técnica provocan en el plantador un deseo creciente de intensificar la producción a costa de la vida del esclavo. Por esta razón, lo que importaba entonces era obtener grandes beneficios del trabajo esclavo rapídamente, o sea, se reduce la vida útil del esclavo por el aumento de su explotación. 2. El esclavo que habitaba en el campo vivía en barracones prácticamente preso, ocasionalmente se le daba algún día de asueto para que; estimulado por su desgracia, baile y cante, principalmente durante las fiestas en homenaje a sus santos patronos. El trabajo agotador se alterna con el fuete, el cepo, el pie de amigo, etc. 3. En cambio el esclavo que moraba en la ciudad, en la casa del amo, se en contraba en condiciones distintas al de las zonas rurales, pues en ocasiones podía adquirir una mínima preparación en letras o en oficio. Viste con cierta elegancia y pulcritud. Goza de algunas consideraciones personales, llegando a tener la confianza del amo, de la que puede disfrutar para su propio beneficio o en perjuicio de los demás esclavos. 4. Durante el período estudiado, apreciamos que los esclavos podían realizar el denominado “trabajo libre”, por medio del cual, muchos de ellos, logran acumular el dinero necesario para comprar su libertad y la de sus familiares. 5. Durante el siglo XVIII, observamos en la Provincia de Caracas muchas sublevaciones y levantamientos de esclavos negros, e igualmente la formación de caseríos y poblados fundados por negros, zambos y mulatos fugitivos. 6. Sólo fue eficiente el trabajo de los esclavos negros en la medida en que se utilizaba en las grandes haciendas y bajo estrictas medidas de vigilancia y control. 7. La riqueza y florecimiento de la clase oligárquica de Caracas del siglo XVIII, la constituida por los mantuanos o “grandes cacaos”, se fundamentó básicamente en el trabajo de los esclavos procedentes de Africa y de sus descendientes. (2) 3 Muchos hombres y mujeres pertenecientes a los diferentes grupos étnicos sometidos a una constante explotación por parte de los terratenientes-esclavistas y sus instituciones militares y jurídicas, no aceptaron en forma pacífica los múltiples males que les ocasionaban tanto el régimen de la esclavitud como los lazos que los vinculaba con la servidumbre y por lo tanto, pusieron en práctica un conjunto de acciones, tales como: las fugas, las rebeliones, insurrecciones, sublevaciones y en algunas ocasiones la destrucción e incendio de las unidades de producción y otros optaron por el suicidio para huir de las injusticias a que eran sometidos. Una muestra de lo antes mencionado, tenemos en el caso específico de una “sublevación” de los esclavos negros en la Provincia de Caracas, ocurrida en el año de 1749. Sobre dicho acontecimiento, hemos localizado dos expedientes en el Archivo General de la Nación, los cuales fueron elaborados durante los años 1749 y 1753. Ambos contienen una amplia información sobre lo acaecido el 30 de mayo de 1749 en la capital de la Provincia ya aludida y el 23 de junio del mismo año en la población de San Francisco de Yare, en víspera de la celebración de la fiesta en homenaje a San Juan Bautista. Los hechos antes citados, forman parte de un mismo plan de lucha: la destrucción del régimen esclavista y de la “población blanca” que lo sustenta. Además, observamos que esta sublevación estuvo inspirada en la supuesta existencia de una Real Cédula y Orden emitida por el Rey de España, por medio de la cual se le otorgaba la libertad a todos los esclavos. Para ampliar nuestros conocimientos sobre la “sublevación” antes mencionada, tomaremos en consideración la identificación de las fuentes documentales y la aplicación de la crítica externa e interna a los diferentes aspectos que de una u otra manera están presentes en los acontecimientos que en ellas se mencionan.” IDENTIFICACION: (descripción bibliográfica normalizada de la fuente) Exp. Nº 1 “Autos generales y pesquisas sobre la sublevación de los esclavos de esta Provincia [de Caracas]. Año de 1749. A Nº 4. Jues (sic) al Sr. Theniente de Gobernador de esta Provincia, Nº 2452” En: Archivo General de la Nación ... Capitanía General. Sección Diversos, Tomo XXIX, 1747 - 1749, folios 276 a 470v. Exp. Nº 2 “Autos criminales seguidos contra diferentes negros, por sublevación contra los blancos ... Valles del Tuy, 1749. Nº 19 Jues (sic) de Justicia Theniente de Gobernador y con su [asistente] el Sr. Don Pedro Blanco de Ponte” En: Archivo General de la Nación ... Capitanía General. Sección Diversos, Tomo XXIX, 1747-1749, folios 471 a 534. 4 CRITICA EXTERNA: (características que permiten situar la fuente en su contenido histórico) Exp. Nº 1 Estos documentos se encuentran en el Archivo General de la Nación y presentan las siguientes características: Tamaño: 31 cm. de largo x 19,5 cm. de ancho. Encuadernación: libro con el lomo de cuero y cubierta de cartón forrada con semi cuero. Estado de conservación: muchos folios en proceso de deterioro y otros en buen estado. Letras manuscritas con muchas abreviaturas y algunos párrafos ilegibles. Escribano: Joseph Jhan de los Reyes. Folios escritos por ambos lados. En el inicio de la mayoría de los legajos, aparece, la Cruz de Malta y Sellos que contienen la leyenda siguiente: “ Ferdinandus VI - G -Hispaniar- Rex + Escudo”. Exp. Nº 2 Estos documentos se encuentran en el Archivo General de la Nación y presentan las siguientes características : Tamaño 31 cm de largo x 19,5 cm. de ancho. Encuadernación: libro con el lomo de cuero y cubierta de cartón forrada con semi cuero. Estado de conservación: muchos folios en proceso de deterioro y otros en buen estado. Letras manuscritas con muchas abreviaturas y algunos párrafos ilegibles. Escribano: Don Gregorio de él Portillo. Folios escritos por ambos lados. En el inicio de algunos legajos, aparece 1a Cruz de Malta y Sellos que contienen la leyenda siguiente: “ Ferdinandus VI-G-Hispaniar-Rex +Escudo” CRITICA INTERNA: (síntesis de la estructura lógica o contenido de la fuente). La documentación relacionada con la sublevación antes menciona da, se encuentra dividida en dos partes, la primera va de los folios 276 a 470v. y la segunda de los folios 471 a 534. En la primera parte observamos el contenido siguiente: un expediente constituido por ciento noventa y cuatro (194) folios, en los cuales se plantean los “Autos generales y pesquisas” relacionados con la sublevación de los esclavos negros de la Provincia de Caracas en el año de 1749. Con esta sublevación, los esclavos negros aspiraban lograr la libertad y la abolición de la esclavitud y para hacer realidad sus deseos, optarían por acciones violentas, las cuales se iniciarían con el alzamiento de todos los cumbes y cimarroneras existentes en las Provincia de Caracas, en la cual convivían de 30.000 a 40.000 negros fugitivos *. El factor principal, que motiva dicha sublevación fue la existencia de una supuesta Real Cédula y Orden que había enviado desde España Su Magestad y que contenía su 5 decisión de otorgar la libertad a los esclavos, pero las autoridades y los amos de esclavos no la reconocían y se la habían ocultado. En la segunda parte, observamos el contenido siguiente: un expediente constituido por sesenta y tres (63) folios, en los cuales señala la sublevación de los esclavos negros de la feligresía de Yare, contra la gente blanca en 1749. Se advierte que los sublevados tenían comunicación con los demás esclavos de la Provincia de Caracas, a fin de que se le diese y publicase su libertad “ . . . alegando que esta se les había concedido por el Rey Nuestro Señor y a cuyo fin había remitido Su Magestad Real Cédula a esta provincia y que esta se les habla ocultado por sus amos y demandante blanco...” Ambos expedientes contienen la información suministrada por los, esclavos que fueron capturados y sometidos a tortura para que confesaran todo lo que sabían en torno a dichas sublevaciones. * Estas cifras constituyen un estimado, el cual puede variar si torna mes en consideración datos que nos suministran otras fuentes o lo-s testimonios de los cronistas o viajeros tales como Alejandro de Humboldt, Francisco Depons o Jean Francois Dauxion Lavaysse. CONSIDERACIONES FINALES En primer lugar, observamos que los expedientes antes mencionados constituyen un conjunto de testimonios muy importantes para conocer las constantes luchas que los esclavos negros llevaron a cabo en contra del régimen de la esclavitud en la Provincia de Caracas. En segundo lugar, vemos como la sociedad colonial avala la acción punitiva y represiva de los jueces que interrogan a los esclavos implicados en la sublevación, todo ello con la finalidad de evitar que 1os sectores sometidos a esclavitud reincidieran en tales formas de lucha. En tercer lugar, podemos destacar que en el período de la Colonia, era frecuente la comunicación entre los esclavos negros y los negros, zambos y mulatos en situación de cimarronaje, a pesar de la distancia que los podía separar y de los obstáculos puestos por las autoridads y los hacendados propietarios de esclavos. En cuarto lugar, los expedientes citados nos permitirán estudiar los gentilicios africanos y algunas de sus supervivencias culturales. Pues, en' ellos se mencionan negros de nación conga, los negros luongos, a fiesta en honor a San Juan Bautista, etc. En quinto lugar, apreciamos en la Provincia de Caracas del siglo XVIII, la existencia de una gran cantidad de esclavos en situación de cimarronaje, quienes han huido de sus 6 centros de trabajos o de las casas de sus amos, y constantemente amenazan el “orden establecido”. Finalmente, podemos señalar que el análisis y la comprensión histórica de los dos expedientes citados, nos permitirán ampliar los conocimientos relacionados con la esclavitud de los negros, zambos y mulatos y sus múltiples formas de resistencia y oposición a dicho régimen.” 7 Bibliografía Ramos Guedez, José Marcial. Una sublevación de los esclavos de la provincia de Caracas, 1749 : fuentes documentales. - - Caracas : Universidad Central de Venezuela, 1991. - - 5 h. 8