Pentecostés

Por P. Adalberto Odstrcil

Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz; ven Padre de los

pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz.

Esta breve invocación al Espíritu Santo, tomada de la llamada “Secuencia de

Pentecostés”, acompaña los momentos más importantes de mi jornada cotidiana:

antes de celebrar la Misa o rezar el Rosario, antes de confesar o de dar una clase,

antes de una reunión o de cualquier actividad pastoral.

Fui adquiriendo familiaridad con el Espíritu Santo gracias a la familiaridad, a su

vez, que san Pablo nos relata en sus cartas: Igualmente, el mismo Espíritu viene en

ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido; pero el Espíritu

intercede por nosotros con gemidos inefables (Rm 8, 26).

Por ende, ven Espíritu Santo en ayuda de nuestra debilidad: invocarlo no nos

garantiza el éxito en nuestros emprendimientos, conforme a las exigencias

contemporáneas en ese sentido; solo nos dispone para recibir su ayuda plena de

fortaleza y sabiduría, convirtiéndonos en mendigos más que en cumplidores.

Asimismo, creemos saber orar cuando en realidad los mismos apóstoles,

testigos presenciales de las maravillas obradas por Jesús, le pidieron que les enseñe a

hacerlo; por tanto, ven Espíritu Santo e intercede por nosotros enseñándonos a orar.

Cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro les está revelando la importancia de

disponerse a orar en comunidad, como se describe en el clima previo a la recepción del

don del Espíritu en Pentecostés: Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la

oración (Hch 1, 14).

¿Tiene sentido vivir “dedicados a la oración” o eso corresponde sólo a los

contemplativos en nuestra Iglesia? ¿Cómo dejamos que el Espíritu creativamente

venga en ayuda de nuestra inconstancia para “dedicarnos a la oración”? ¿Son

incompatibles “dedicación a la oración” y “actividad re-creadora en el mundo”?

Los apóstoles, íntimamente unidos junto con María, la madre de Jesús, esperan

que el Resucitado envíe desde el cielo lo que prometió: Recibirán la fuerza del Espíritu

Santo que descenderá sobre ustedes (Hch 1, 8). Promesa también hecha antes de su

Pasión de no dejarlos huérfanos (cf. Jn 14, 18), de darles otro Paráclito para que esté

siempre con ellos (cf. Jn 14, 16).

Detengámonos en la invocación un tanto desacostumbrada de nuestra parte:

ven Padre de los pobres; ¿el Espíritu Santo, que procede de Dios Padre y de su Hijo,

experimentado como “Padre”? Y aquí cobra sentido el “no dejarnos huérfanos”, no

abandonarnos desentendiéndose de nosotros, para convertirnos en hijos en el Hijo,

necesitados, como pobres que somos, de sus dones.

¿No parece a veces desprenderse de nosotros una especie de angustioso grito

en el sentido de sentirnos carentes de todo don? ¿O tal vez por recibir uno solo no

valorarlo y enterrarlo por rivalizar con los que recibieron cinco o dos? ¿O quizás

agradecer dichos dones, sean cinco, dos o uno, para administrarlos en beneficio de la

comunión eclesial?

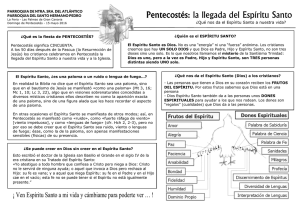

Ven Espíritu Santo, ven a darnos tu luz: los que estaban reunidos en el mismo

lugar, a la espera de la promesa hecha por Jesús, vieron aparecer unas lenguas como

de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos (Hch 2, 3). Luego

del intenso viento que hizo retemblar la casa, descienden estas lenguas como de

fuego: el viento nos sacude y nos despierta en medio de la rutina que nos aplasta y

nos adormece; y el fuego llena de calidez aquellas lenguas silenciadas por el miedo:

Todos los oían proclamar en sus propias lenguas las maravillas de Dios (cf. Hch 2, 11).

A su vez, el Espíritu Santo específicamente desciende por separado sobre cada

uno de los integrantes de la comunidad; lo hace no sobre una masa indiferenciada ya

que acontece una suerte de personalización del don en orden a una armonía como

cuerpo vivo que causa admiración en los que son testigos: Al oírse este ruido, se

congregó la multitud y se llenó de asombro (Hch 2, 6).

¡Qué hermosa esta imagen de la Iglesia que “pasa” de la esclavitud del miedo

descomprometido a la desinstalación que provoca el sonido comprometedor del

Espíritu que la congrega y convoca! Y esto nos moviliza a exclamar: Ven Espíritu

Santo, ven, que tu Iglesia no vive sin ti.

Así como pedimos como humildes mendigos los dones del Espíritu, por ejemplo,

ante decisiones trascendentes en nuestra vida, así también el mismo Espíritu produce

determinados frutos que nos disponen a crecer en la fraternidad y en la solidaridad:

san Pablo, en su carta a los Gálatas, enuncia los siguientes: amor, alegría y paz,

magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia (Gá 5,

22-23a).

¿Consiste la medida de nuestro amor en amar sin medida?

¿Buscamos alegrarnos siempre en el Señor ante cualquier circunstancia?

¿Nos contentamos con una paz que sólo evite enfrentamientos y enemistades?

¿Ofrecemos un corazón magnánimo ante los urgentes desafíos de nuestro

tiempo?

¿Somos afables en nuestro trato con los que sacan lo peor de nosotros?

¿Irradiamos bondad especialmente en nuestro ámbito de trabajo?

¿Optamos por confiar aunque se nos venda una desconfianza reinante?

¿Nos cuesta encarnar una mansedumbre a base de paciencia y no de ansiedad?

¿Sigue vigente una temperancia basada en la moderación ante lo superficial?

Todo este elenco de preguntas puede ser profundizado en las respuestas

personales ante los frutos del Espíritu Santo que nos interpelan a la luz de las

siguientes expresiones del nuevo Testamento:

Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en

nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado (Rm 5, 5).

¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en

ustedes? (1Cor 3, 16).

Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. En

cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común (1Cor 12, 4.7).

Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el

Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo ¡Abba!, es decir, ¡Padre! (Gá 4, 6)

Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él (Gá 5, 25)

No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día

de la redención (Ef 4, 30)

La señal de que permanecemos en él y él permanece en nosotros es que nos ha

comunicado su Espíritu (1Jn 4, 13)