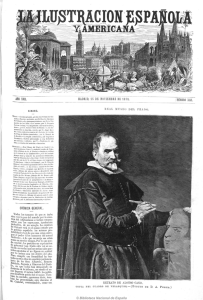

Autorretrato de mi retrato

Anuncio

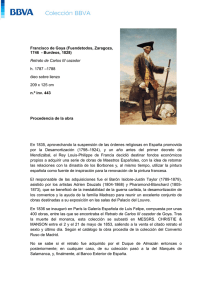

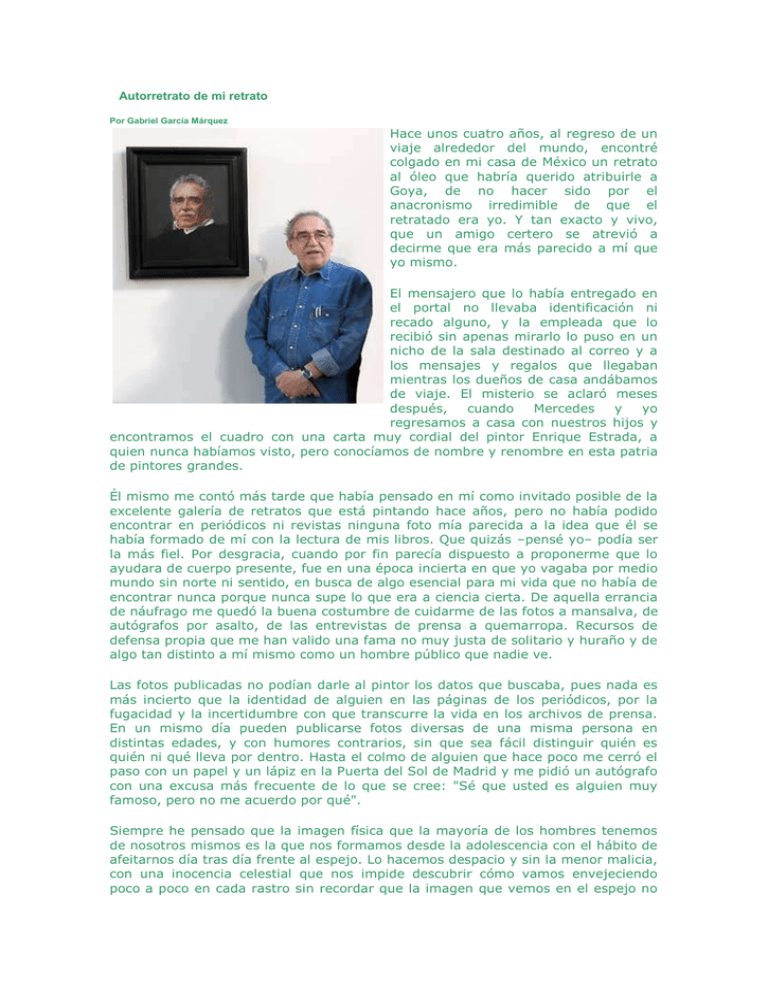

Autorretrato de mi retrato Por Gabriel García Márquez Hace unos cuatro años, al regreso de un viaje alrededor del mundo, encontré colgado en mi casa de México un retrato al óleo que habría querido atribuirle a Goya, de no hacer sido por el anacronismo irredimible de que el retratado era yo. Y tan exacto y vivo, que un amigo certero se atrevió a decirme que era más parecido a mí que yo mismo. El mensajero que lo había entregado en el portal no llevaba identificación ni recado alguno, y la empleada que lo recibió sin apenas mirarlo lo puso en un nicho de la sala destinado al correo y a los mensajes y regalos que llegaban mientras los dueños de casa andábamos de viaje. El misterio se aclaró meses después, cuando Mercedes y yo regresamos a casa con nuestros hijos y encontramos el cuadro con una carta muy cordial del pintor Enrique Estrada, a quien nunca habíamos visto, pero conocíamos de nombre y renombre en esta patria de pintores grandes. Él mismo me contó más tarde que había pensado en mí como invitado posible de la excelente galería de retratos que está pintando hace años, pero no había podido encontrar en periódicos ni revistas ninguna foto mía parecida a la idea que él se había formado de mí con la lectura de mis libros. Que quizás –pensé yo– podía ser la más fiel. Por desgracia, cuando por fin parecía dispuesto a proponerme que lo ayudara de cuerpo presente, fue en una época incierta en que yo vagaba por medio mundo sin norte ni sentido, en busca de algo esencial para mi vida que no había de encontrar nunca porque nunca supe lo que era a ciencia cierta. De aquella errancia de náufrago me quedó la buena costumbre de cuidarme de las fotos a mansalva, de autógrafos por asalto, de las entrevistas de prensa a quemarropa. Recursos de defensa propia que me han valido una fama no muy justa de solitario y huraño y de algo tan distinto a mí mismo como un hombre público que nadie ve. Las fotos publicadas no podían darle al pintor los datos que buscaba, pues nada es más incierto que la identidad de alguien en las páginas de los periódicos, por la fugacidad y la incertidumbre con que transcurre la vida en los archivos de prensa. En un mismo día pueden publicarse fotos diversas de una misma persona en distintas edades, y con humores contrarios, sin que sea fácil distinguir quién es quién ni qué lleva por dentro. Hasta el colmo de alguien que hace poco me cerró el paso con un papel y un lápiz en la Puerta del Sol de Madrid y me pidió un autógrafo con una excusa más frecuente de lo que se cree: "Sé que usted es alguien muy famoso, pero no me acuerdo por qué". Siempre he pensado que la imagen física que la mayoría de los hombres tenemos de nosotros mismos es la que nos formamos desde la adolescencia con el hábito de afeitarnos día tras día frente al espejo. Lo hacemos despacio y sin la menor malicia, con una inocencia celestial que nos impide descubrir cómo vamos envejeciendo poco a poco en cada rastro sin recordar que la imagen que vemos en el espejo no es la verdadera de nosotros mismos sino al revés de la que ven o juzgan los otros en la realidad. Por ésta y otras causas menores no puedo imaginarme cómo hizo Estrada para tener una visión confiable cuando emprendió la aventura de pintarme de memoria con los fragmentos casuales que podía tener de mí, y sin las claves recónditas que tal vez no se presienten en el retrato: mi fidelidad encarnizada a los amigos, el miedo al amor y una timidez irreparable que en más de una ocasión me ha salvado la vida. El hecho es que este retrato magistral llegó a mi casa con el derecho bien ganado de entrar sin anunciarse ni sorprenderse siquiera de que lo invitaran a entrar por derecho propio y lo pusieran en su nicho para quedarse hasta siempre con la autoridad legítima de lo que ya era él en la vida real: el dueño de casa. Mis amigos que lo conocen en su sitio propio lo saludan primero que a mí, como era de buen uso entre los visitantes egipcios y griegos de la antigüedad, que antes de saludar a los dueños de la casa saludaban a sus estatuas en el vestíbulo. Nadie puede dar fe de estos tormentos con más autoridad que el poeta Álvaro Mutis, que ha padecido tantas tardes de otoño ante el retrato de la Infanta Catalina Micaela en su rincón del Museo del Prado, para expresarle su "deseo insensato de sacarla del mudo letargo de los siglos y llevarla del brazo e invitarla a perdernos en el falaz laberinto de un verano sin término". Con estos y tantos otros precedentes, nadie podría dudar de que esta obra maestra de Enrique Estrada será dueña de mi destino –más de lo que fue del destino de su dueño el retrato servil de Dorian Gray– y más digno de anticiparse a mis años y de sobreponerse a nuestros estragos comunes para cumplir la condena de sobrevivirme, y quizá la de sobremorirme por derecho propio y para siempre jamás. México, 2003