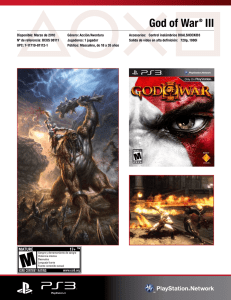

God of War

Anuncio