Número 123 de abril de 2014 Notas del mes

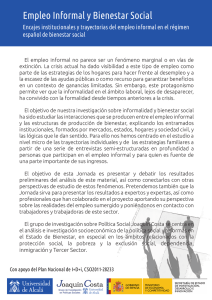

Anuncio