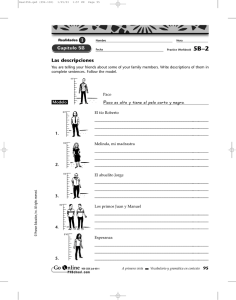

1. EL JEFE DE EXPEDICIN

Anuncio