aportación al estudio de los marcadores

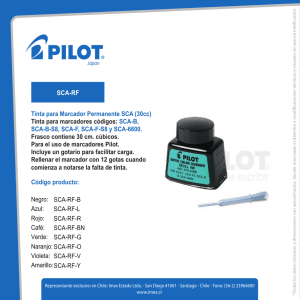

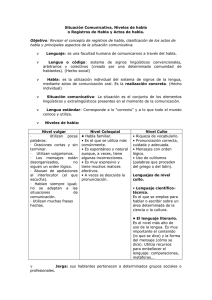

Anuncio