RESUMEN En la actualidad es un deber incluir a niños, niñas y

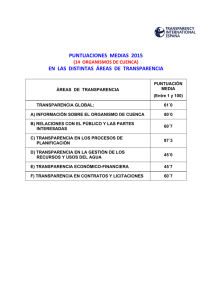

Anuncio