el catastro del marqués de ensenada

Anuncio

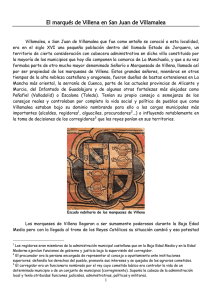

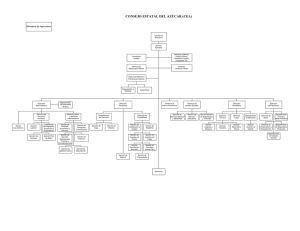

El catastro del marqués de Ensenada, un viaje a la Villamalea de 1753 Quién no se ha preguntado alguna vez cómo sería su pueblo hace cientos de años o cual sería el día a día de los moradores que en él vivían. Cuantas veces al estar contemplando unas ruinas romanas o una gigantesca catedral gótica hemos acabado diciendo aquello de: “Madre mía… y sin hormigonera...” como queriendo imaginar a los artífices de esa construcción en plena faena. Aunque todavía no se ha inventado esa mágica máquina del tiempo que aparece en tantas y tantas películas del sábado por la tarde, capaz de transportarnos en carne y hueso a épocas pasadas, podemos al menos conformarnos en algunos casos con documentos que nos hablan y describen a la perfección un determinado lugar y toda la vida que le rodeaba en una época muy concreta, haciendo posible aunque solo sea mentalmente ese fantástico viaje en el tiempo. La prolífica documentación que dejó el proyecto emprendido por el ministro de hacienda de Fernando VI, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de Ensenada a mediados del siglo XVIII es quizás el mejor ejemplo y la mejor radiografía que nos ha dejado la historia de nuestro país para poder llegar a conocer como eran en esa época todos y cada uno de los municipios que formaban la vieja Corona de Castilla. Retrato del marqués de Ensenada ¿Qué fue el Catastro del marqués de Ensenada? El tan popular Catastro de Ensenada fue un estudio pormenorizado con fines fiscales que se hizo entre 1749 y 1756 de todos los pueblos y lugares que componían la Corona de Castilla, para averiguar cuales eran las rentas, bienes y riquezas de cada pueblo y sus habitantes sin excepción, incluidos nobleza y clero, y 1 así poder sustituir las injustas Rentas Provinciales1 por una “Única Contribución” proporcional a la riqueza de cada persona. Fue una medida muy detestada desde el primer momento por muchos nobles y miembros de la Iglesia que vieron en esa reforma hacendística una amenaza al derecho que desde época remota tenían a no contribuir con estos gravámenes. Afortunadamente para ellos aunque se catastraron todos los municipios, la reforma no consiguió salir hacia adelante. Para conseguir recabar toda la información necesaria de cada lugar un equipo catastrador compuesto por el Intendente Provincial o su delegado, unos asesores jurídicos, unos peritos agrimensores y un escribano con sus ayudantes se iba trasladando de municipio en municipio haciendo un interrogatorio de cuarenta preguntas de tipo económico, social y poblacional a un comisionado del pueblo formado por los alcaldes, los regidores, el párroco y una serie de peritos también de la localidad nombrados para la ocasión conocedores del rendimiento de las tierras del lugar y de ciertos aspectos generales de la población. Debían los del concejo contestar a esas preguntas de forma obligatoria y bajo juramento, para eso estaba presente el cura, lo que no quita que en algún caso no se ocultara algún tipo de información. Primer folio del Interrogatorio (Real Decreto de 10 de octubre de 1749) 1 Las Rentas Provinciales eran un conjunto de impuestos que se pagaban a la Corona (alcabalas, tercias reales, cientos, millones, etc.) muy variables según el lugar. 2 El resultado de ese interrogatorio dio como resultado un valiosísimo documento para cada uno de los municipios castellanos pues en él aparecen los datos más significativos de la localidad (nombre del lugar, dependencia del mismo, número de habitantes, casas y edificios más importantes, oficios, comercios, propiedades, tributos, agricultura, ganadería, parajes, etc.). Toda esta documentación que afortunadamente ha llegado hasta nuestros días se conserva físicamente en cada uno de los respectivos archivos históricos provinciales, lugares en los que se guarda el original de las respuestas dadas por el concejo de cada uno de los municipios de cada provincia; y a la vez, se custodia también en el Archivo General de Simancas una copia de esas mismas respuestas que en el momento de la elaboración del catastro se mandó hacer y enviar allí. Las nuevas tecnologías han hecho posible que gracias a Internet, al Ministerio de Cultura y a la faraónica tarea de digitalización de documentos llevada a cabo últimamente en el Archivo de Simancas se pueda acceder cómodamente desde nuestra propia casa a la copia que allí se guarda e incluso podamos descargárnosla si lo deseamos junto con un buen estudio acerca del catastro. La dirección de la página web es: http://pares.mcu.es/Catastro/ Para poder acceder al documento de una localidad en concreto, una vez cargada la página, sólo hay que pinchar con el ratón en el apartado de “Buscador Localidades” que se ve en el menú de la izquierda y teclear el nombre del municipio que queramos buscar. Automáticamente nos aparecerá un enlace que nos llevará al documento digitalizado. En el 3 caso concreto de Villamalea aparecen 68 archivos con extensión JPEG que se corresponden con los 135 folios de respuestas que dio el municipio. Hay que decir que no todo aparece aquí, es necesario consultar también las respuestas dadas por Jorquera ya que en aquel tiempo al pertenecer Villamalea al Estado de Jorquera hay preguntas que se “evacuan” a un estudio de todo el territorio en conjunto y el resultado de dicho estudio aparece al final del documento jorquerano. También conviene saber que el documento sólo refleja las respuestas dadas, las preguntas o interrogatorio se pueden encontrar en el apartado de “Respuestas Generales” del citado menú de la izquierda. Sabido esto y consultado lo que aparece en el Catastro de Ensenada acerca de Villamalea podemos decir que el proceso catastral tuvo lugar en este municipio el día 11 de febrero de 1753. El equipo catastrador que vino a la localidad estuvo presidido por Alonso González de Andrade, subdelegado del Intendente de Cuenca y la comisión local la formaban el párroco del pueblo Cristóbal Viala Soto, los alcaldes Juan de Alarcón Peñarrubia y Pablo Martínez, los regidores Juan Pardo de Casta y Vicente Álvez, el procurador Juan de Tévar Soriano, unos acompañados que fueron Gabriel López, Fernando Antonio Rubio y Antonio Soriano Tarancón, el escribano del ayuntamiento Bartolomé Martínez Gallego y los cuatro peritos del municipio que eran Jorge Gabaldón, Juan Francisco Pardo, Francisco Antonio Taroda Pablo y José de Checa. El interrogatorio dio comienzo preguntando por el nombre de la población, a lo cual el comisionado contestó diciendo: “este lugar, de tiempo inmemorial es conocido y llamado Villa Malea, uno de los comprendidos en el Estado y jurisdicción de la villa de Jorquera” , lo cual nos dice dos cosas sobre el nombre; la primera, que según parece Villamalea no tenía el título de villa en contra de lo que mucha gente piensa pues en ese caso y al tratarse como se trata de un documento serio y de cierta solemnidad debería comenzar diciendo: “esta villa, de tiempo inmemorial...”, además otros muchos documentos de la época que nada tienen que ver con el Catastro de Ensenada lo corroboran pues empiezan: “En el lugar de Villamalea...” y nunca “En la villa de Villamalea...” que sería lo normal; la segunda es, que a la localidad ya no la llamaban San Juan de Villamalea como en siglos anteriores sino Villa Malea o simplemente Villamalea. Era un lugar de señorío propiedad de los marqueses de Villena y a la vez formaba parte de un territorio denominado Estado de Jorquera compuesto por la propia Jorquera que era la capital y trece lugares más, entre ellos, este municipio2. 2 En esta época el Estado de Jorquera lo formaban Motilleja, Mahora, Navas de Jorquera, Cenizate, Villamalea, Casas Ibáñez, Alborea, Fuentealbilla, Golosalvo, Abengibre, Valdeganga, Pozo Lorente, Alatoz y la propia Jorquera. Casas de Juan Núñez y Villavaliente también formaban parte de él pero al ser en aquellos momentos tan solo unos caseríos ni siquiera se mencionan. Alcalá del Júcar, Villa de Ves y Carcelén también llegaron a pertenecer al Estado en otros tiempos pero consiguieron independizarse. 4 Figura del Estado de Jorquera según aparece en la tercera respuesta dada por Jorquera en el Catastro de Ensenada (1753) A los señores marqueses correspondía elegir los cargos municipales de Villamalea y al corregidor de Jorquera hacer efectivas las tomas de posesión previo pago por parte del concejo de una suculenta cantidad de dinero. En cuestiones de impuestos pagaba el municipio cinco mil novecientos reales de vellón anuales a la marquesa de Villena por el concepto de alcabalas3; quinientos cuatro reales al corregidor de Jorquera y treinta y nueve al alguacil que le acompañaba por trámites burocráticos; a la Corona pagaba mil trescientos doce reales y ocho maravedís por el derecho de servicio4, tres mil quinientos cincuenta y ocho reales y veintiocho maravedís por el de cientos 5, tres mil setecientos treinta y dos reales por el de millones6, y mil setecientos cuarenta y uno por otros impuestos; doscientos cincuenta reales se daban al fiel medidor 7; noventa y nueve reales y veintiún maravedís costaba el derecho de aguardiente; y finalmente, treinta reales suponía pagar las penas de cámara8. 3 Tributo de origen árabe que gravaba la compraventa de bienes. Contribución extraordinaria que se pagaba a las arcas reales cuando la recaudación de tributos ordinaria era insuficiente para sufragar nuevos gastos. 5 Ampliación del tributo de alcabala que elevaba el gravamen al cuatro por ciento de las cosas que se compraban y vendían. 6 Conjunto de tributos municipales que se pagaban a la Corona por productos de primera necesidad (vino, vinagre, aceite, carne, jabón…). 7 Oficial que asistía a la medida de granos y líquidos. 8 Pagos que los jueces y tribunales imponían en los juicios a las partes con aplicación a la cámara real. 4 5 Primer folio de las respuestas dadas por Villamalea en el Catastro de Ensenada (11 de febrero de 1753) Contaba Villamalea en aquel momento según el catastro con cuatrocientos cuarenta moradores sin incluir en esa cifra a los sacerdotes (nueve presbíteros y dos clérigos de órdenes menores), el médico y el cirujano con todos sus criados. Entre la población existía gente de todo tipo ocupada en oficios muy variopintos, algunos de ellos ancestrales y hoy en día casi desaparecidos, siendo aquellos vinculados a la agricultura, la ganadería y el textil los más numerosos e importantes. Así pues, según el documento, sabemos que había en Villamalea 6 ciento quince jornaleros, veintitrés criados de labor, cuatro hortelanos, cinco cultivadores de heredades, dos aperadores9, diecinueve pastores, dos mayorales de cabaña, treinta y cinco arrieros, dos tenderos (uno vendía turrón, almendra, azúcar y aguardiente, y el otro hacía de carnicero y a la vez vendía aceite, garbanzos y demás géneros comestibles), un zapatero, un alpargatero, seis sastres, catorce tejedores de lienzos y albornoces, trece peláires 10, un rastrillador11, un tundidor12, dos prensadores de ropa, cinco bataneros 13, cinco molineros, un jabonero, un cerrajero, un motilador o mutilador de mulas, un corredor, un tratante de azafrán, un ministro encargado de sacar el agua del pozo del concejo, cuatro albañiles, un tejero, dos carpinteros, cuatro herreros, un médico, un cirujano, un boticario, un albéitar 14, un maestro de niños, dos escribanos numerarios (uno de ellos era además escribano del ayuntamiento), y doce pobres de solemnidad. Tenía el pueblo entonces cuatrocientas veinte casas habitables, seis inhabitables y cuatro en estado ruinoso además de otras seis casillas en las huertas destinadas a albergue de los hortelanos en época de cultivo. Dice el documento que existía en la localidad una casa dedicada a ayuntamiento y cárcel, una lonja para vender las mercadurías, dos hornos, un mesón, un beaterio15 con advocación a Nuestra Señora de los Dolores en el que vivían dos madres beatas, un molino harinero en la parada de Los Cárceles que había sido fundado mediante una capellanía16 otorgada por Bartolomé González Monsalve que con cinco piezas y agua corriente del río Cabriel era capaz de moler ochenta fanegas de trigo al día, y contiguo a él un batán. No tenía el municipio ningún hospital y aunque el documento no lo dice sabemos que entre los edificios más importantes de la localidad también estaban la iglesia parroquial, la ermita de La Concepción y el alholí o pósito municipal en que se guardaba el grano. La economía del pueblo estaba basada fundamentalmente en la agricultura y la ganadería pero a diferencia de lo que pasa en la actualidad, el viñedo no estaba aún tan extendido, era el cultivo del cereal el que predominaba. En el término municipal o dezmería se cultivaba trigo, cebada, centeno, avena, vid, olivo, azafrán, cáñamo, cañamones, maíz y distintos tipos de hortaliza. La dehesa y el monte que tenía la localidad además de servir de pastos para el ganado proporcionaba a los vecinos una significativa cantidad de miel y cera gracias a las aproximadamente seiscientas colmenas que entonces existían y era además un importante leñero al cual podían acudir muchos moradores bajo el estricto cumplimiento de las reglas decretadas para ello por el concejo. La cabaña ganadera villamalense de aquel entonces que aprovisionaba a la población de leche, carne, lana y fuerza de trabajo animal estaba formada por ciento sesenta y seis mulos 9 Capataces de una hacienda. Cardadores de paños. 11 Persona que limpia el lino y el cáñamo. 12 Todo aquel que se encarga de tundir o igualar los pelos de los paños. 13 Personas que trabajan o están a cargo de un batán (máquina hidraúlica que sirve para golpear, desengrasar y apelmazar el pelo de los paños) 14 Veterinario. 15 Casa en que viven las beatas en comunidad. 16 Fundación en la que ciertos bienes quedan sujetos al cumplimiento de misas y otras cargas eclesiásticas. 10 7 y mulas, trescientos noventa y cuatro pollinos y pollinas, otros tantos bueyes, cuarenta y cuatro cerdos entre cerdos, cerdas y crías, setecientas ochenta ovejas, trescientos cincuenta corderos y corderas, setecientos veinte borregos, mil cien primales 17, cuatro carneros, doscientas setenta cabras, ciento setenta chotos, cien cegajos 18, cuarenta primales (referido a cabras) y treinta machos. Como último dato curioso decir que no había ninguna casa específica destinada al esquileo de ovejas como existía en otros lugares sino que cada pastor o ganadero cortaba la lana de sus rebaños en su propia casa. Todo lo expuesto hasta aquí son sólo los datos más significativos y más generales que aparecen de Villamalea en el Catastro de Ensenada, lo interesante de esto es poder ver y leer el documento en sí ya que además de corroborar lo arriba comentado se puede sacar información mucho más detallada del pueblo y sus habitantes (nombres y apellidos de personas, sueldos, impuestos, rendimientos de cultivos y de ganados, parajes, etc.) Es éste un escrito absolutamente clave y de obligada consulta para toda aquella persona que quiera conocer la historia de Villamalea, por ello, el Archivo Municipal ha guardado una copia de este importante documento con el fin de que pueda estar a disposición de todo aquel vecino o curioso que no tenga Internet o que simplemente quiera pasarse por el Archivo y echarle un vistazo. Así era pues Villamalea en 1753, un pueblo pequeño, sencillo y lleno de gente humilde y trabajadora que como mejor sabía cultivaba sus tierras, criaba a sus ganados y tejía sus vestidos; una esencia que trasmitida de padres a hijos ha conseguido llegar intacta a los que hoy día pisamos el mismo suelo. César Cano Serrano Artículo publicado en el periódico local de Villamalea “La Voz de la Experiencia”; nº. 86, págs. 24 a 26. 17 18 Corderos o chotos que tienen más de un año pero no llegan a dos. Corderos o chotos que no llegan a un año. 8