aristteles la politica

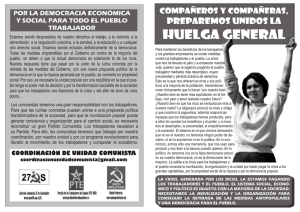

Anuncio