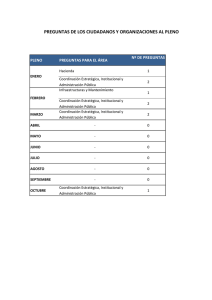

Documento 2596127

Anuncio