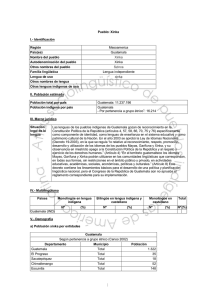

íg Memoria de los pueblos La Comunidad Xinka Huso Fidel Sacor Q. Ministerio de Cultura y Deportes Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural Instituto de Antropología e historia Investigaciones Antropológicas, Arqueológicas e Históricas. Serie Estudios Monográficos Memoria de los pueblos La Comunidad Xinka Huso Fidel Sacor Q. Ministerio de Cultura y Deportes Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural Instituto de Antropología e historia Investigaciones Antropológicas, Arqueológicas e Históricas. Serie Estudios Monográficos No. 1 Guatemala, C. A., 2006 Introducción Se inicia un proyecto de investigación de Comunidades del Suroriente de Guatemala, que comprende especialmente los Xinkas, Poqomames y Pipiles, con el fin de analizar sus asentamientos y migraciones culturales, movimientos sociales en las épocas prehispánica, hispánica y contemporánea, asi como sus características socioculturales (contenido, límites, espacios, derechos culturales). %- La primera parte de esta investigación es un análisis sobre los Xinkas. Como es del conocimiento, diversas discusiones se han vertido sobre su origen, al extremo ya reducido a un área territorial que no es la real como lo reivindican grupos que pertenecen a la comunidad Xinka.. Este análisis comparativo visualiza al Xinka MacroMaya, y a su homogeneidad cultural con los Jicaques en el norte central de Honduras y los Lencas en el extremo sur de Honduras y norte de El Salvador, descendientes de un tronco común el Xile. Las culturas indígenas del suroriente de Guatemala parecieran estar reducidas a la homogeneidad cultural occidental, tal como se suele decir, pero sus concepciones culturales preservan una dinámica de interrelaciones durante la época Prehispánica y que permanecen cierta vitalidad cultural en las relaciones socioeconómicas durante la época Hispánica; por ello es importante analizar sus expresiones culturales, desde ése ángulo histórico, ya que esta naturaleza de riqueza cultural multilingüe y pluricultural revitaliza el contexto cultural del oriente de la República de Guatemala. 5 1. Identidad Cultural de Guatemala y los Acuerdos de Paz. La cultura reafirma el modo en cada caso propio en que una comunidad determinada (étnicoi, geográfico, histórico) realiza o lleva a cabo el conjunto de las funciones vitales, reafimación de la identidad o el ser mismo de la necesidad o ipseidad el sujeto concreto construido en torno a esa relación (Echeverría, La Modernidad de lo Barroco, 2000,). Baile, en referencia de Stavenhagen (D.H. de los pueblos indígenas, 2000), nos recuerda que la identidad cultural de un grupo dado depende menos del contenido de su cultura que de los limites que definen los espacios de las relaciones sociales mediante los cuales se atribuye membresia en uno u otro grupo étnico. La cultura que antes pasaba inadvertida se vuelve un elemento visible valioso, fuente de orgullo y objeto directo de culto. De ahi el nacionalismo como reverencia a la cultura compartida (Véliz, Revista Sociológica, UAM, 1999). Mas que un mero formalismo, la comunicación intercultural, nos propone una cultura de autenticidad donde coexistan dos o más modos de vida, el principio básico es de la justicia que exige igualdad de oportunidades para que todos los individuos puedan desarrollar su propia identidad, pero incluyendo de la diferencia, ya sea de sexo, de raza, etc. (Arriarán et al, Filosofía de lo neobarroco y multiculturalidad, 1999). En mundo de posguerra interna surgen nuevas afirmaciones identitarias, y pueblos y lideres recurren a la cultura propia como modo de auto definirse y movilizarse; es parte del proceso que vivimos hoy con los pueblos indígenas, y la manera de recuperar su memoria histórica, como parte integrante de su cultura. Una cultura nacional es la encarnación del tipo nacional, su objetivación o representación, pero al mismo tiempo la vida nacional es una concrescencia y cristalización de la cultura (Kohn, Historia del Nacionalismo, 1984). 7 El reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. El respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos es la base de una nueva convivencia que refleja la diversidad de la nación (Acuerdo de Paz Firme y Duradera, 29 de diciembre 1996). Los pueblos indígenas, con los Acuerdos de Paz, se definieron como el pueblo maya, el pueblo garifuna, el pueblo xinka y el ladino. También se conciben como Derechos Culturales el idioma, toponimias, espiritualidad, uso del traje, ciencia y tecnología, reforma educativa, derechos civiles, políticos, sociales y económicos, derecho consuetudinario (R. Díaz C., Breve Reseña histórica del trabajo de las comisiones de paz, 1999). * En el oriente del país por el desarrollo histórico, el imaginario étnico lo ha supuesto como una región ladina homogénea. Las relaciones internas de esta población ladina están marcadas por la lejanía o cercanía del ancestro español, lo que determina el uso de un criterio racializado sostenido en el color, que afecta tanto a los indígenas como a los ladinos, aunque también se manifiestan prácticas de discriminación menos evidentes que en el occidente. Además se considera como Región socio folklórica, de predominancia de elementos folklóricos de origen hispánico (Jutiapa, Zacapa, Progreso, Sacatepéquez, Guatemala, Escuintla, Santa Rosa).Y también como Región mixta - Costa Sur y Suroriente (Celso Lara F., 2002). En la región oriental las comunidades indígenas locales o asociados a tierras comunales como los xinkas, poqomanes y, entre ellos, los pipiles ya desaparecidos, expresan poco poder. Muchos de sus miembros ya no tienen una identidad clara asociada a la diferencia étnica y el idioma español es ampliamente compartido como el materno (Relaciones étnicas en Guatemala, CIRMA, 1944-2000). Pero persisten prácticas de grupos culturales, como factores identitarios que buscan robustecer, vitalizarse o autodefinirse. 8 Es necesario iniciar estudios particulares de la memoria histórica, el rescate de las expresiones culturales y condiciones necesarias, en el caso de los xinkas, que permiten la efectiva transmisión y conservación del idioma y su cultura. Por ello, es importante recuperar, estudiar y fortalecer la personalidad e identidad multicultural de la nación guatemalteca. 9 REGIONES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA REGIONES: w O □ w CQ olll o Metropolitana Norte Nor-oriental Sur-oriental Central Sur-occidental Nor-occidental VIII. Peten I. II. III. IV. V. VI. VII. HONDURAS SALVADOR Océano PACÍFICO 10 1. La Comunidad Xinka Justificación Con el inicio del proyecto Comunidades del Suroriente se estructura la memoria histórica de los Xinkas. Como es del conocimiento, diversas discusiones se han vertido sobre el origen de los Xinkas, por ello con sumo interés se han traducido del inglés algunas notas que el norteamericano Lyli Campbell ha publicado desde hace tres décadas sobre el tema. Igualmente un estudio comparativo sobre los Chortís, publicado por Eric Thompson, en el que distingue la cultura xinka en las fronteras lingüísticas de Guatemala y la articulación de otros grupos como los lencas y jicaques en el occidente de Hondurás, con homogeneidad toponímica y geográfica regional de los xinkas. Comparativamente a estos apuntes se ha elaborado un mapa del oriente guatemalteco de lugares que en la época hispana se identificaron como pueblos xinkas o zincas como indican las fuentes coloniales, hasta donde se conoce la extensión territorial en ese momento, principalmente los departamentos del Sur-oriente, como son Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Tanto Campbell como Thompson, coinciden en que la extensión xinka pudo ser más de lo que se ha venido reduciendo su área territorial, tal como se conoce hoy día en el departamento de Santa Rosa. Las nuevas afirmaciones identitarias de comunidades y líderes que se auto definen y se movilizan como xinkas en Guatemala han demostrado el original derecho territorial de los xinkas, por lo que es importante la construcción del tejido social guatemalteco de esta región del suroriente desde su marco histórico. Parte del cumplimiento sobre los Acuerdos de Paz Firme y Duradera (1996) es la recuperación y revitalización de uno de los cuatro pueblos que forman la sociedad guatemalteca, uno ellos el pueblo Xinka. Por ello se hace necesario iniciar estudios particulares de rescate de las expresiones culturales y condiciones necesarias, que permite a los xinkas hablantes la efectiva transmisión y conservación del 11 idioma y su cultura. Así como proporcionar información actualizada, sobre el estado y las condiciones en que se encuentra esta Comunidad Xinka. MESOAMERICA Principales Centros Arqueológicos 12 Los Xinkas Macro-Mayas Se puede pensar del Xinka como una pequeña porción misteriosa no mayas sobre la Costa Pacífica de Guatemala. Probablemente no estuvieron en la Costa durante la época del Preclásico Temprano, tampoco fueron influenciados por mayas olmecas orientales (ProtoMayas). 1 Sin embargo se consideran primeros ocupantes sedentarios en Tierras Altas del Macro-Maya, representados por grupos tales como el Chortí y el Xinka, en El Salvador y Honduras por el Lenca y Jicaque. Kaminaljuyú y Chalchuapa, en el Preclásico Tardío, se indica que en estas dos poblaciones se hablaba el mismo lenguaje como el Xile, un lenguaje ancestral xinka-lenca, de linaje Macro-Maya (Véase mapa Mesoamérica). El lenca se trasladó hacia el este, donde probablemente fueron los constructores de Quelepa Clásico (oriente de la República de El Salvador), pero llegan en época después de Cristo. A menudo se dice que tenían una existencia de distribución inicial, pero la evidencia lingüistica no le admite identidad misma con cualquier avance cultural o importantes sitios arqueológicos. Puede verse eliminado como candidatos ocupantes tempranos de importantes sitios tales como Kaminaljuyú y Chalchuapa. No obstante, Thompson insiste en que este grupo, al que él los denomina llaneros y los del agua, pudieron haberse extendido hasta Chiapas de Corzo y la Victoria, ya limitado por los Mixe-xoques desde 500 a. c. (Véase ilustración 3) Aunque se sugiere que los xinkas no eran pueblos agricultores, y que no pudieron ocupar tales sitios. La evidencia lingüistica sugiere que la tecnología xinka fue siempre poco desarrollada, que no contribuyó con otros grupos (Campbell, 1978). Thompson (1977) llama Xinka a un débil enclave, enmarcado geográficamente al sur de la laguna de Ayarza y Asunción Mita (Jutiapa). Pero además identifica como la nación cuyos topónimos termina en agua o poblaciones no mayas, en algunas de las cuales entran las sílabas que se halla por toda Honduras en zonas donde 13 podemos estar bastante seguros de que nunca penetraron los mayas, tales palabras son aquellas donde entra el bisílabo agua o ahua o a veces reducido gua o ua;(Véase cuadro Toponimia). Y al norte parece haber desplazado toda la parte meridional del Motagua desde su desembocadura hasta San Cristóbal Acasaguastlan (El Progreso) y al este en Honduras hasta la desembocadura del rio Chamelocón, hasta Copán y por el Sur hasta La Unión el valle de Senseti; y de allí hasta el noroeste de El Salvador. Por ejemplo, los mercedarios, a inicios del siglo XVIII, reconocieron como lencas el curato de Aguamqueterique, Honduras (F. Martínez C., Revista IDAEH, 1984). Adicional a los préstamos agrícolas, el Xinka tiene un largo número de términos comerciales que traducen sus contactos. Muchos de ellos el Maya occidental (cholano) y son préstamos tempranos por la fonología, lo que sugiere en las Tierras Bajas de habla Maya ocuparon importantes sitios vecinos en épocas tempranas. Este comercio mantiene un cuadro de cholanos como traficantes y civilizados del área Maya (Campbell; 1978, p. 15) 11 Se sabe, según Thompson, que los putunes (mayas chontales) de la costa meridional del Golfo de México, tenían puestos comerciales en la costa de Honduras, incluyendo Naco, junto a un pequeño afluente del Chamelocón. Se puede suponer que la región de Sula estaba ocupada por Jicaques, con los choles toqueguas en la costa hasta la desembocadura del Chamelocón y talvez algo de Náhuatl salpicado acá y allá, pero es probable que el conjunto estuviera dominado en lo político por una minoría maya putún de establecimiento reciente. La dominación maya del Chamelocón, indica el mismo Thompson, data solamente de la expansión Putún al final del período Clásico. Es decir, los mayas invadieron el área antes de la última década del siglo V de nuestra era, eso lo explica que las esculturas mayas de Copán y Quirigua pueden fecharse con seguridad a fines del siglo V, la estela 24 de Copán lleva una serie inicial 9.2.10.0.0., pero quizá fuera dedicada diez años después, el 495 de nuestra era; sobre todo, la representación escultórica de individuos no mayas en el mismo 14 Copan. La estela U de Quiriguá parece haberse dedicada al mismo tiempo, también 495. Esto indica la ocupación del territorio por los mayas, reduciendo a los xinkas, lencas y jicaques en ésa época. Los xinkas estaban extendidos desde muy temprano, incluyendo un territorio mayor del territorio poqomam. Aunque los xinkas sean vistos de no tener mucho impacto en su desarrollo cultural ni estar asociados con sitios tempranos. En el período inicial temprano, la unidad lingüistica pocomam, debilitado por los invasores rabinales y k'ich’es, empujaron al sur los antiguos xinkas. También ya habían sido divididos por los pipiles que invadieron la región en el siglo IV y V, y posteriormente Mita fue ocupado por pipiles al final del PosClásico temprano, por la presencia de tradición tolteca, según Fowler (1999). El corredor de la Costa pacifica siempre se vio a lo largo un paisaje en considerable migración de pipiles, mangues y subtiapa. 15 '/'ZACAPA POBLACIONES XINKAS Siglos XVIII Y XIX Cortés y Larraz, en referencia de Lawrence Feldman y Teresa Mayewski, 1981 Agustín Estrada 1972 San Pedro Pínula Jalapa El Progreso Jutiapa San ¿osé Acatempa Santa María Ixhuatán Quezada Asunción Mita Yupiltepeque ESCUINTLA Con^pa Atescatedípa * Chiquimulilla .'Guazacapá^ £ Taxisco Jerez a/ San Juan TecuacóO Congu Moyuta Océano Pacífico República de El Salvador Mapa de Idiomas (Según ALMG) 17 Los Xinkas contemporáneos El Xinka es realmente una familia de cuatro reducidas lenguas vinculados en Yupiltepeque (el más divergente, ahora extinto) también hablado en Jalapa, Guazacapán, Chiquimulilla y Jumaytepeque, recientemente descubierto en éste último. Swadesh diferencia entre Chiquimulilla y Guazacapán en un mínimo de diecisiete siglos. Kaufman sugiere algo más de doce siglos (cerca de 800 d.c.) para la familia lingüística (Campbell, 1978). (Véase mapa poblaciones Xinkas). El Xinka descubierto en Jumaytepeque se extiende. Mientras documentos coloniales indican como una distribución de la Posconquista, por ejemplo Xalapa (Jalapa) y Pinula se habla Poqomam, pero predomina el Xinka (Campbell). Algunos ejemplos interesantes evidencian ocupaciones xinkas como Ayampuc (ay- lugar, ampukserpiente), poblado disputado por akahales kaqchikeles y poqomames antes de la conquista Hispana, pero es ahora de habla kaqchikel. Ipala (xinka ipa’la-baño), el volcán de Ipala tiene un lago en el cráter, pero está repartido en habla Chortí. Sanarate (san-en, lugar de, aratak- maguey). Sansare, Sansur, ambos con el término san- en. Ayarza (ay- lugar de, asa !). San Carlos Alzatate (al- en, al, etc.). Pero se les ha dado una etimología maya o nahua, e incluso pipil, pero se ha visto su origen xinka. Se sugiere*que en las ocupaciones xinkas debe reevaluarse los grupos de habla maya, especialmente pokomam. Los poqomames llegaron en forma tardía en los territorios formalmente xinkas. Ayampuc, Pinula y Jalapa son considerados poblaciones poqomames. El poqoman de Mita tiene influencia de palabras xinkas, por ejemplo xinac- frijol (poqom kinaq), donde Thompson piensa que el contacto fue Lenca. I Thompson anota la existencia de lugares que finalizan "agua", "ahua", "gua"; supone este término popular agua a la invasión Chortí en Tierras Altas Mayas. Muchos de estos nombres de lugares con agua pueden ser identificados, más que xinka, aunque Thompson los reconoce como Lenca. Otros nombres de lugares se incorporan al Xinka como Pasasagua, Pasaco, Jagua, Anchaagua, Sasagua (sasawi- ciudad). Saguia, Raxagua, Conchagua, Manzaragua, Atepammasagua, en el este de Guatemala, Honduras y El Salvador. Thompson identifica nombres como lencas Yamaguare, Yaguacire, Sicaguara, Masaguara, con el cual incorpora el término lenca por rio- wara. Otras palabras de probable origen xinka son Chanmagua, Cocuyagua (kok- tortuga, uy- agua o rio). Necesitamos orientar las influencias y los nombres de lugares que sugieren ocupación xinka con áreas con los cuales debían tener contactos con lencas de Honduras (Campbell). 19 Toponimia Xinka Eñe Thompson, 1977. Este de Guatemala y Oeste de Honduras El Salvador Anchagua sitio Aguasares sitio Chan magua sitio Atupammasagua sitio Cocuyagua sitio Comasagua sitio Jagua sitio Guahtajigua sitio Jalpatagua sitio Masagua sitio Motagua Rio Quixnagua sitio Managua Rio Pasasagua sitio Tigua sitio Toqueguas indios Honduras Central Apacilagua Chapulistagua Chasnigua Chilistagua Chunibagua Colomoncagua Comayagua Conchagua Eraxagua Jacagua Jal agua Laxigua Manzaragua* Masahua Lencas* sitio sitio Rio Rio sitio sitio sitio sitio sitio Rio Rio • sitio sitio sitio Yamaguare* 1 20 Masa guara* Moncagua Mulacagua Sasagua Sicaguara Silisgualagua Talgua Teconalistagua Tircagua Tiscagua Ulúa Xagua Xelegua Yaguacire* sitio sitio sitio Rio sitio sitio sitio sitio sitio sitio rio sitio sitio sitio sitio Ilustración. 1. Cerámica de Zapotitlán, Jutiapa, y de Ixhuatán, Santa Rosa, Región Xinka. Colección SURAP. Nótese los famosos porrones, son características también de San Luis Jilotepeque, Jalapa: esta última es región de habla Poqomam. 21 Ilustración: 2. Tornero de un taller de cerámica vidriada de Jalapa. Foto Archivo SURAP. Campbell identifica Jalapa como un lugar que fue de habla xinka, aunque Cortés y Larraz lo mencione como Pokomam. 22 Glosario Alaguilac. Según Lyli Campbel es una palabra xinka. Según el Arzobispo Cortés y Larraz es el idioma de Chimalapa, Zacapa, Usumatlán. Apay. Chortí es leguaje Ahpay, pero el Chortí relacionado con el mahche chol en Lacandón la Verapaz. Según Cortés y Larraz en Mataquescuintla, Cuilapa, Los Esclavos y Jumaytepeque se hablaba Apay. Care. Son lencas, hablado en Intibucá, Honduras. Lo asemeja al Potón como mayas. Chortí. Idioma manche-chol. Sustituyen la l por r. Según Thompson que fueron los que invadieron a los llaneros (xinkas) en el período Clásico o antes. Cuilapa. Viene de Cuajiniquil o Cuajinicuil= cushín; apán=río. Cuajiniquilapa o Cuajinicuilapa significa en el río de los cushin.es. Guanjo. Pantalón Guanjo en Cuilapa, de manta, flojo; según George A. Thompson (1972), los hombres usan calzones blancos y cortos, especie de bolsa que cuelga por detrás hasta más debajo de las corvas, como capirote, los habitantes le llaman calzón rajado, los indios le dan de bombachos. Itzcuintepec. Según Polo Sifontes (1981), debió haber estado ' situado en un lugar bastante cercano a la actual ciudad de Escuintla, buscando hacia el norte. Itzcuintli= perro, Tepetl= cerro. Itzcuintepec = cerro de perros. Escuintla es la ciudad de los pipiles o nación pipil. Mengala. Traje de Jumaytepeque, con dos vuelos, vuelo volado, encajes de colores-revuelo, además incluyen aretes y collares. 24 Nistiquipaque. Eran alquilones, contratados por la cofradía en el puebl o del mismo nombre, pueblo que perteneció a Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, de región xinka, antes llamado Santa Anita Nistiquipaque (Chaclán, 2004). Nonoalca. Región de Puebla, México. Vinculado con el pueblo tolteca. De donde proceden los pipiles, que ocupan Asunción Mita, de donde Palacio recoge una tradición que escribe al Rey de España, en 1576. Payaquí. Según la Isagoge Histórica comprende regiones de Chiquimula en Guatemala, Honduras y El Salvador. Pochteca. Comerciantes con propios gremios, protegidos por soldados en áreas de disputas. Las caravanas penetraban en México meridional, Guatemala, hasta Nicaragua. Cambiaban esmeraldas de Colombia, oro de Panamá, plumas de quetzal de Guatemala, pieles de jaguar, plumas de águilas, algodón, chocolate, chicle, hule y aves (Von Hagen, 1970). Es la identidad que se les ha dado a los pipiles que llegaron en la Costa pacífica de Guatemala y El salvador en la época de Moctezuma (1503), y que ocupan gran parte de la región xinka. Popolucas. Bárbaros venidos del norte, destruyen Tula, Teotihuacan. El área que en textos coloniales se conoce como Moyutla (precisamente Moyuta), vecinos a ellos hay un área que fue ocupación populuca y ambién incluye la frontera de El Salvador, registrado por Shuman (1967). Región Xinka. Curatos de Guazacapán: Guazacapán, Tecuila, Taxisco, Guanagazapa, Chiquimulilla y Xinacatán. Toqueguas. Choles trasladados a Izabal por primeros expedicionarios de Hernán Cortés, es decir son manche-chol. Pero Thompson argumenta como nombre xinka o jicaque. En la construcción del Viejo Templo de Chiquimula se conoce que indios toqueguas participaron en la construcción del mismo en 1703. 25 NOTAS I En el Preclásico solo es notorio una ruta Olmeca en la Costa Sur. Inicialmente los innovados olmecas de Tabasco, Veracruz, Guerrero y Chiapas en México, desarrollaron un estilo artístico dinámico alrededor de 1,200 a.c. entre los primeros grabados que se conoce son deidades de ave. Los olmecas avanzaron la Costa de Chiapas y Guatemala (sectores de Takalik Abaj) llevan su arte a las áreas Protomayas continuamente. Entre 200 a.c. a 100 a.c. floreció el estilo Izapa como elemento Posolmeca y Premaya. Pero había comenzado en Chiapas de Corzo. Abaj Takalik. Kaminaljuyú, donde el estilo se eclectÍ2Ó en el Preclásico. A los 50 a.c. llenó el estilo maya, reorganizado con los mascarones en estuco en la arquitectura en Belice y Peten (Helmut, 1987). Se evidencia además de una distribución linear de esculturas no portátiles de los olmecas (estilos localizados en La Blanca, Takalik Abaj, San Antonio Suchitepéqucz, Lago de Amatitlán y en Chalchuapa y Santa Leticia en El Salvador -cabezas colosales, barrigones o niñas embarazadas); colocados como estaciones o puestos de entrada en caminos que conectaba México con El Salvador -1000 y 600 a.c. (Hatch. Rev. Apuntes arqueológicos, 1978). Y algunos rasgos olmecas encontrados en Kaminaljuyú en pendientes de jade (Murdy). Es posible que en Izapa existan muchos rasgos transicionales de Mixe-Xoque, del territorio y periferia cultural Olmeca-Maya. Esto es una zona de interacción en las Tierras Bajas Mayas en el occidente y sur durante el Preclásico y épocas más tarde (Lowe, Lee, Martínez, 1982) •• II Los cholanos, que incluye poblaciones mayas, quienes tenían el contacto más directo con los Mixe-Zoque en el noroccidente y a la Costa del Golfo, norte de Chiapas y posiblemente la región periférica de Tabasco, la interacción potencial de Mixe-zoque/Maya es considerablemente dramatizado pero no tan distantes comparaciones con Izapa en el sur. Esta importante posición de Izapa no han sido limites tan temprano con la escultura tradicional en el Preclásico Tardío (Lowe, Lee, Martínez, 1982). 26 Bibliografía Campbell, Lyle, Quichean Prehistory. Linguistic Contributions, in Studies in Mayan Linguistics (N. England, Hrsg), No. 2 S. 25-54 University Of Missouri Mise. Pubs. In Anthopology, No. 6. Dep. of. Anthropology, University of Missouri-Columbia, Columbia Chinchilla, Oswaldo. Pipiles, Cakchiqueles en Cotzumalguapa. La evidencia etnohistórica y arqueológica. Guatemala 1998, Anales de Academia de Geografia e Historia, Volumen LXXI1I. Helmut, Nicolás M. Monsterund Menschen in der Maya Kunst. Austria, 1987, Akademische Druck-u.Verlagsanstalt, Graz. Lowe, Gareth W., Lee, Thomas A. Martínez Espinosa, J.R. Eduardo, ¡zapa: An Introduction to the Ruins and Monuments. Utah 1982, Papers of the New World Archaeological Foundation Number thirty-one New World Archaelogical Foundation, Brigham Young University Provo. Murdy, Carson, Arqueología Mesoamericana, Homenaje a William T. Sanders, México, 1996, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Arqueología Mexicana, Thompson, Eric, Historia y Religión de los Mayas, México, 1977, 2da. Edición, Siglo XXI Editores, . Von Hagen, Víctor W., Los Aztecas: Hombre y Tribu, México, 1970, Editorial Diana S.A. 27