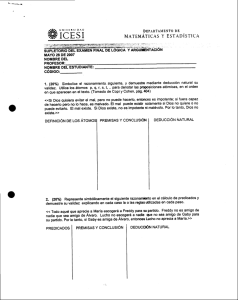

Teoría y Método 1. Modo de producción de conocimiento: MODO: mecanismos sociales de modelos establecidos pare resolver los problemas de la sociedad. Este concepto se refiere a la forma de ocurrencia del conocimiento de acuerdo con sus condiciones de producción, en relación a factores sociales, políticos, económicos, psicológicos, e ideológicos. Está determinado por los mecanismos sociales que establece la sociedad para resolver sus problemas (filmina) y la concepción que se tiene de la práctica científica. Para Michael Gibbons (1997), actualmente se está pasando de un modo de producción de conocimiento que él denomina modo 1 a uno que denomina modo 2. El modo 1, atribuido a la ciencia tradicional, que se caracteriza por un campo disciplinar; un contexto de origen vinculado a intereses específicos; un objeto y método homogéneo; una organización jerárquica; una temporalidad permanente; el grupo disciplinario como agente de control; un grupo de participantes reducido y elitista; y un contexto general y aespacial?. El modo 2, atribuido a una nueva forma de práctica científica, se caracteriza por un campo transdisciplinar; un contexto de origen vinculado al contexto de aplicación; un objeto y método heterogéneo; una organización heterárquica; una temporalidad transitoria; la sociedad como agente de control; un grupo de participantes amplio y abierto; y un contexto específico y localizado. 2. Modelo: Imagen o representación incompleta y simplificada de la realidad (sistema, proceso, organismo, fenómeno, artefacto, sociedad) que pretende dar cuenta de alguno de sus atributos o propiedades. Juan Samaja (2000) al referirse al “percepto, la imagen: es decir el caso en (en la terminología de Peirce)”, el singular-universal, el híbrido teórico/empírico, afirma que: “de todos los términos acuñados por la ciencia, los más adecuados para referirse a este híbrido (…) Precisamente la palabra <<modelo>> (a type) evoca dos nociones contradictorias, en unidad inseparable: es un existente singular y, ¡al mismo tiempo! Una <<plantilla>> para la producción de copias (es decir, una fuente de creación de conjuntos universales). Por esta vía, queda superada la antinomia Eurekanismo / inductismo (= a priorismo / empirismo), para dar lugar a una epigénesis que va del caso análogo, al Caso presunto (a modo de Pre-Objeto Modelo)…” (Samaja) Milton Santos (1990) señala que “en el lenguaje cotidiano el término <<modelo>> tiene al menos tres usos diferentes. Como un sustantivo, el modelo implica una representación. Como objetivo implica un ideal. Como verbo modelar significa demostrar” (…) “en el uso científico Ackoff (Ackoff, Gulpa y Minas, 1962) sugiere que debemos incorporar parte de los tres significados: en la construcción de modelos creamos una representación idealizada de la realidad a fin de demostrar algunas de sus propiedades” (…) “para el investigador una fuente de hipótesis de trabajo que hay que comprobar con la realidad. Los modelos no contienen toda la verdad sino una parte útil y comprensiva” (Society for Experimental Biology, 1960). Peter Haggett, 1965.” (…) “Los modelos son leyes, ecuaciones o sospechas que materializan nuestras creencias en relación al universo que pensamos ver.” Ojo! No confundir con: Modelos del proceso de conocimiento (modelo binario y modelo ternario) Modelos: (Binario y ternario) Sistemas organizados de relaciones entre inferencias y un caso, una regla y un rasgo. No son ni verdaderos ni falsos, son válidos o no en función no solo de la lógica interna sino de su relación con el problema que pretender resolver. 3. Objeto modelo: Es el objeto tal cual lo recortamos y modelamos, y ese recorte y modelado va a depender de la perspectiva teórica desde la cual nos paremos. Implica un marco de referencia conceptual (o preconceptual) en el que se establecen un conjunto de supuestos básicos de partida. Es el mediador entre la TEORIA/REGLA, EMPIRIA/RASGO y la FORMALIZACION DE CONCEPTOS TEORICOS. Es derivado de la preconcepción modelizante a través de inferencias: la analogía (va de un todo a otro todo por relación de semejanza) y la abducción (va de la parte al todo), se complementa con la deducción (va de un conjunto a un subconjunto a partir de una regla universal) y la inducción (va de un subconjunto a un conjunto a partir de la observación/empiria?). El objeto modelo permite reducir la complejidad del universo sin perder demasiada información sobre sus interacciones. El objeto modelo puede ser tratado a través del: • ANALISIS: División del objeto de estudio en partes inteligibles para su estudio en profundidad (Método hipotético-deductivo). • EPOJE: Se trata de enfrentar el objeto de estudio libre de todo pre-juicio para poder percibir dicho objeto sin ningún tipo de valorizaciones (Método fenomenológico). • DECONSTRUCCION: Consistiría en la búsqueda y definición de los opuestos (blanco-negro; hombremujer) e intentar establecer los posibles significados que esas palabras tratan de contener. • ESTRUCTURA: Es una configuración de elementos que conforman un todo. Cada componente de una estructura tiene una función y forma que complementa a la que le sigue y le antecede. Estructura es un término abstracto, orientado a la aplicación en cualquier campo en el que la organización es un recurso elemental para el buen funcionamiento del todo. “El objeto modelo es mediador entre el desarrollo de las reglas de teoría y formalización de los contenidos teóricos y de los patrones de observación incluidos en los diseños experimentales. El objeto modelo se infiere desde la analogía y la abducción y se complementa con la deducción y con el control empírico con base en una inducción ahora contextualizada. Es un proceso retroalimentador que describe y redescribe la realidad hasta lograr la sistematización teórica en el marco de un sistema integrado por inferencias.” (Martínez y Da Costa Pereira, 2002, La geografía y el proceso de construcción del conocimiento) “El objeto modelo es el objeto tal como queda definido por el sistema de matrices de datos con que el científico traduce su objeto a un cuerpo de enunciados descriptivos, susceptible de análisis y de interpretación teórica.” (Juan Samaja “El proceso de la ciencia”) El objeto modelo es un conjunto de elementos y atributos. Es el recorte que tomamos del objeto, lo que estamos analizando y lo que interpretamos del mismo. Se genera desde la preconcepción modelizante luego de hacer analogía y abducción. El objeto modelo se infiere desde la analogía y la abducción, se complementa con la deducción y con el control empírico con base en la inducción. 4. Modelo binario: Es un modelo de producción de conocimiento que parte del conocimiento ya formado y que opera mediante dos componentes: LA TEORÍA, Y LA BASE EMPÍRICA. Opera mediante dos tipos de inferencia: DEDUCCIÓN (derivación de lo universal a lo particular) y la INDUCCIÓN (destinada a controlar y falsear a la teoría/de lo particular a lo universal). Se mueve desde las teorías ya conquistadas (conocimiento formado) hacía nuevas instancias de contrastación a fin de corroborar el saber disponible. Como forma de investigación utiliza la EXPLICACIÓN. El modelo Binario va de proposiciones teóricas a proposiciones empíricas, en un entramado donde la deducción comprende y explica desde la teoría hacia la empiria. La inducción ilustra y constrasta partiendo de lo particular para llegar a lo general. En este modelo binario, el razonamiento puede partir desde la teoría o desde la empiria. el problema del modelo binario es que no se sabe de dónde sale el conocimiento. 5. Modelo ternario: Es una modelo de construcción de conocimiento donde prevalece el conocimiento en formación. No incluye solamente TEORIA Y EMPIRIA sino también la PRAXIS que opera mediante: ANALOGÍA (acortar el campo de búsqueda) y ABDUCCIÓN (proporciona interpretaciones?). Se mueve desde las experiencias previas a las experiencias novedosas. Presupone la unidad a través del Caso. Toma al objeto modelo como mediador entre la TEORÍA y la EMPIRIA y a la PRECOMPRENSION DEL PROBLEMA como origen. Este modelo “presupone que la operatoria del conocimiento no comienza con la intelección vacía de la Regla, ni con la intuición sensorial ciega de lo material y singular del resultado (…) sino con una unidad de ambos: el Caso” (Martínez y Da Costa Pereira, 2002, p.1). Como forma de investigación predomina la INTERPRETACION. Este método incorpora la analogía y la abducción para la producción de la nueva teoría Parte de la praxis, mediante la abducción y la analogía, toma una teoría y la pone a prueba a través de la deducción e inducción. 6. Método: “Camino. Sucesión de inferencias que se cumplen para alcanzar un objetivo. El método científico sigue procedimientos que responden a una estructura lógica previa de relaciones entre razonamientos a fin de resolver un problema” (textual filmina) 7. Método para fijar creencias: Proceso por el cual se le fija a la otra persona una idea. Los métodos para fijar creencias son: • • • • Método de la tenacidad (o de la intuición o de la corazonada): Procedimiento que consiste en resolver cierta duda tomando aquella creencia que nos surja internamente/intuitivamente. No consiste en consultar a otro sujeto ni razonar, sino que consiste en consultar solo nuestras emociones/corazonadas, las cuales surgen cuando estamos realmente involucrados y comprometidos con la situación. Hace referencia a la inmediatez y a la emotividad, adoptamos aquella creencia que nació en la situación. EL SUJETO ES EL INDIVIDUO VIVIENTE/CORPOREO. Método de la autoridad (o de la tradición): Consiste en resolver una cierta duda mediante adopción de aquella creencia que nos es transmitida por otros sujetos que tienen autoridad (la comunidad misma). Implica la participación de la comunidad como autoridad, tiene carácter indiscutible, y se comunica y enseña de generación en generación. EL SUJETO ES LA COMUNIDAD (conglomerado de individuos). Método de la metafísica (o de la reflexión): Cada sujeto lleva a cabo por sus propios medio el examen y la decisión. Condiciona su elección a la consideración de todas las alternativas planteadas y a todas las objeciones posibles. La opinión de los otros no es adoptada sin reflexión, sino mediante una “conversación” entre las distintas opiniones, el sujeto elige aquella que le resulte más razonable. Implica la autonomía del sujeto racional al libre debate. EL SUJETO ES EL ESTADO (conglomerado de comunidades). Método de la ciencia (o de la eficacia): Disposición de examinar todas las opiniones a título de hipótesis y su compromiso a decidir por una de ellas mediante la comprobación de la eficacia predictiva de cada una de las hipótesis en juego (procedimiento hipotético-deductivo). Deberá ser adoptada aquella creencia que resulte más eficaz para predecir el comportamiento del objeto al cual se refiere, lo que deberá constatarse de modo directo, construyendo los contextos en los que deberán efectuarse las constataciones empíricas. SUJETO ES LA SOCIEDAD CIVIL (conglomerado de estados). 8. Praxis: Remite a la vida misma, a la práctica, de los sujetos que hacen ciencia y que investigan, a su inserción o compromiso en la sociedad y en la cultura. Este pre-conocimiento o praxis funciona como una cantera de modelos basados en conocimientos pre-científicos, imágenes de lo que se percibe, determinadas por el mundo en que vive (mundo de la vida?). Surge de la preconcepción modelizante. Desde la praxis se constituye una precomprensión del problema basada en ideas previas. “La praxis es la cantera de modelos a la cual accedemos a través de la analogía y la abducción como inferencias adicionales de la deducción y la inducción” (…) “La praxis instalada en la base de lo que Jean Ladriere denomina preconcepción modelizante, Martin Heidegger, estructura de la preconcepción y Juan Samaja, precomprensión modelizante, presupone que la operatoria del conocimiento no comienza con la intelección vacía de la regla, ni con la intuición sensorial ciega de lo material y singular del resultado sino, y desde la terminología de Pierce, con una unidad de ambos: el caso” (Da Costa Pereira y Martínez, 2002) 9. Preconcepción modelizante: ¡¡Genera modelos!! lo que Jean Ladriere denomina preconcepción modelizante, Martin Heidegger, estructura de la preconcepción y Juan Samaja precomprensión modelizante, es el conocimiento en formación , la “teoría en pañales”, que se completa con la biografía personal y profesional del investigador y con el aporte de la comunidad de pares. Es la praxis que permite que del conjunto de capacidades innatas, vivencias, conocimientos previos, surja la conexión entre ese acontecimiento llamativo y desconocido y otro no llamativo y conocido, estableciendo entere uno y otra una analogía. Es el primer intento por ordenar en un modelo lo que frente a nosotros aparece disperso y lleno de enigmas. La precomprensión [Samaja] modelizante es la praxis que permite que del conjunto de capacidades innatas, vivencias, conocimientos previos, surja la conexión entre ese acontecimiento llamativo y desconocido y otro no llamativo y conocido, estableciendo entre uno y otro una analogía. Es el primer intento por ordenar en un modelo lo que frente a nosotros aparece disperso y lleno de enigmas. (Mombrú) (De la clase) PRECONCEPCIÓN MODELIZANTE: Conceptos ideológicos previos, no científicos con los cuales se construyen las bases para el diseño del objeto modelo. La preconcepción modelizante está formado por la praxis, el método para fijar creencias y la cantera de modelos. Desde esta preconcepción, mediante la analogía y la abducción se producirá el objeto modelo (caso). SIGNO: Son las palabras que percibimos “HOMBRES” TERMINOS: Es la estructura lógica más elemental, formada por uno o más signos, se utiliza para nombrar o designar algo. “ESOS HOMBRES” PROPOSICIONES: Son estructuras lógicas más complejas, compuestas por términos, tienen un sentido completo y puede predicarse de ellas verdad o falsedad. “TODOS LOS HOMBRES SON MORTALES” 10. Inferencia: Es el proceso mediante el cual derivamos una conclusión a partir de determinadas premisas, dando origen a los razonamientos. RAZONAMIENTOS: Son estructuras lógicas más complejas, formadas por proposiciones, en las cuales de una o más proposiciones llamadas premisas se obtiene otra llamada conclusión. Puede predicarse de ellos su validez formal en función de la inferencia aplicada. “TODOS LOS HOMBRES SON MORTALES” “SOCRATES ES HOMBRE” “SOCRATES ES MORTAL” 11. Analogía: Inferencia que va de un TODO CONOCIDO a un TODO DESCONOCIDO. Las inferencias por analogía son tipos de razonamientos que en sus premisas comparan cosas, hechos o individuos observando sus semejanzas, similitudes o diferencias. Si dos o más cosas, son parecidas en diversos aspectos, se puede inferir que lo son también probablemente en algún nuevo aspecto no conocido. Es decir, es una inferencia por relación de semejanza, a través del rasgo observado en un caso desconocido con respecto a un rasgo similar en otro caso conocido por el sujeto. Se deriva que la REGLA del caso conocido es semejante a la REGLA del caso desconocido. NOTA: BUSCAR EJEMPLOS EN INTERNET DE CADA UNA DE LAS INFERENCIAS, ayuda a la comprensión. (Mombrú) La analogía es una inferencia que va de un todo (conocido) a otro todo (desconocido) por mediación de ciertas proporcionalidades o semejanzas con su forma o estructura orgánica. Las inferencias por analogía son tipos de razonamientos que en sus premisas comparan cosas, hechos o individuos observando sus semejanzas, similitudes o analogías. Si dos o más cosas, son parecidas en diversos aspectos, se puede inferir que lo son también probablemente en algún nuevo aspecto no conocido. [¿(q+Q)? + (r+R) = C] 12. Abducción: La abducción permite, mediante la identificación de un resultado/rasgo (r) que se presenta en un Caso particular (C), inferir que dicho caso pertenece a una especie determinada, es decir que corresponde a una Regla (R). Va de la parte al todo, pero en este caso no por la vía de la generalización, sino al conectar configuraciones de hechos con modelos basados en preconcepciones. Es una vía muy útil para acotar el universo de posibilidades en la elaboración de hipótesis. (r + R = C) Este razonamiento no tiene validez lógico formal, dado que se basa en preconcepciones que no se hacen explícitas, y según Samaja y desde la lógica formal se puede considerar como una falacia de afirmación del consecuente. Sin embargo, constituye un atajo en el proceso de elaboración de hipótesis que posteriormente se tendrán que contrastar. Va de la parte al todo. Al observar un rasgo/resultado que se presenta como un desconocido sorprendente, y que identificamos como correspondiente a una Regla determinada (Teoría/preconcepción), inferimos que estamos frente a un Caso al que se aplica esa Regla. (rasgo/resultado + Regla = Caso) se puede demostrar que sin la abducción el sistema mismo de las inferencias se vuelve irremediablemente paradójico. La misma deducción se torna imposible porque ella presupone que la mente está en condiciones de proveer las premisas, y una de sus premisas exige la afirmación del Caso. Ésta es la llamada “premisa menor” de la deducción. Y esto supone poder contestar la siguiente cuestión: ¿cómo se obtiene el Caso?...el científico posee -además de los rasgos que observa aquí y ahora- un saber de lo específico (la regla de determinación atributiva o "configuración substancial" de accidentes) que define a una colección de atributos como un ejemplar o espécimen determinado… Y de ese saber de la especie (la Regla) y de los indicios particulares (el resultado) se infiere el todo substancial o la esencia formal que da sentido a este singular (el Caso). (…) Según Popper, no hay ninguna lógica que pueda guiar ese acto inventivo. Sólo tenemos el mandato: “¡Invente!”. Cuando ya tenemos la hipótesis, recién puede intervenir la lógica bajo la forma de la inferencia de particularización (es decir, mediante la deducción). Ésta nos permite hacer predicciones a fin de averiguar la eficacia del invento propuesto. Pero esta “solución” es ilusoria. Podríamos pasarnos millones de años intentando resolver el más mínimo problema mediante el “ensayo y error” sin dar jamás en la tecla. La deducción por sí sola no alcanza. (…) Es necesario que una inferencia previa proporcione una hipótesis plausible, de lo contrario la investigación misma se desploma en la improbabilidad. Peirce, a diferencia de Popper, cree que la respuesta no es “invente” y luego deduzca, sino “¡Adivine!”. Prefiere apostar a una especie de “facultad adivinatoria”, que se encuentra lejos de la lógica en sentido estricto (“lógica crítica y auto controlada”), pero, que no por ello carece de toda dimensión lógica (…) Lo voy a decir directamente: es posible (y además resulta imperioso) determinar con mucha mayor precisión lógica en qué consiste la inferencia que pone en funcionamiento el momento abductivo cuando carecemos de la Regla. Se trata, ni más ni menos, que de la analogía. (Juan Samaja, El papel de la hipótesis y las inferencias) Busca en la REGLA, los atributos del RASGO/RESULTADO, para dictaminar el CASO. El resultado se nos presenta como algo sorprendente y desconocido y entonces tenemos que buscar su explicación, es decir la regla, que nos permita ubicar el resultado como un caso de la misma, dejando así de ser sorprendente. (RESULTADO + REGLA = CASO). Acorta enormemente los campos de búsqueda y es aquí donde surgen las hipótesis. En la disciplina geográfica se puede pensar, como ejemplo de abducción, en el razonamiento que llevaría a inferir como hipótesis, que “el déficit en la prestación de servicios públicos es un rasgo característico de la segregación urbana”, al observar que en un determinado asentamiento no se brindan los servicios públicos considerados. 13. Deducción: Va de lo general (conjunto de elementos) a lo particular (subconjunto de elementos). Es decir, partimos de un enunciado que, por su generalidad, puede considerarse como una REGLA. Luego, tras la constatación de un hecho que consideramos una CASO de la regla, inferimos cierto RESULTADO/CONCLUSIÓN del razonamiento. (REGLA + CASO = RESULTADO). Si la regla y el caso son verdaderos, la conclusión deberá ser necesariamente verdadera. 14. Inducción: La inducción es la regla de inferencia por la cual se va de la experiencia, que incluye la observación y constatación de hechos particulares, a la teoría, mediante la elevación desde el rasgo observable (r) de un caso particular (C) a la regla general (R). (C + r = R) La inducción se refiere a los razonamientos cuyas premisas contienen información acerca de algunos miembros de una clase con el fin de dar base a una conclusión que constituye una generalización acerca de toda la clase. La forma de validación de este tipo de razonamiento se basa en la observación sucesiva de rasgos particulares que fundamentan la generalización de dicho rasgo observable en forma de regla general. Va de lo particular a lo general. Partimos del CASO, constatamos que posee cierta propiedad, la que esta especificada en el RESULTADO, y de ahí inferimos la REGLA. (CASO + RESULTADO = REGLA). Consiste en inferir, a partir de un número determinado de casos observados de un fenómeno, lo que ocurre en todos los casos de esa clase. Aunque las premisas sean verdaderas su conclusión queda formalmente indeterminada, si la premisa es falsa, la conclusión deberá ser necesariamente falsa. La inducción está destinada a corroborar hipótesis o a falsearlas pero nunca a crearlas. 15. Explicación: Es dar cuenta de una determinada realidad mediante una serie de juicios, conjeturas o argumentaciones (hipótesis, leyes o teorías), implica relaciones de CAUSA-EFECTO y necesita que aquella realidad o fenómeno del que da una explicación se encuentre sujeto a regularidades. De no ser así, no es posible dar una explicación. Los elementos que conforman la explicación son: Explanans: el enunciado o conjunto de enunciados que se utiliza para explicar. Explanandum: el enunciado o conjunto de enunciados que se intenta explicar. Implica la identificación de las relaciones de CAUSA-EFECTO entre las diversas actividades que se llevan a cabo dentro de la sociedad y contribuyen a determinar quien consigue que y donde. Se analizan las variables económicas, demográficas y sociales. Cualquier explicación nos proporciona una comprensión de las cosas. No se encuentra vinculada con la intencionalidad. 2 tipos de explicación: CAUSAL Y TELEOLÓGICA La explicación teleológicas son explicaciones conceptuales. Explicación de los propósitos o fines del suceso. La explicación causal es argumentar hipótesis causales acerca de la realidad o los fenómenos. Ambas nos proporcionan una comprensión de las cosas. 16. Comprensión: Es la operación que realizamos siempre que pretendemos entender el comportamiento humano, no solo respecto de su intención, sino también de las múltiples determinaciones socio históricas que lo condicionan. Para ello es necesario intentar colocarnos en el lugar del otro para conferirle sentido desde su propia perspectiva y vivencia?. Se encuentra vinculada a la intencionalidad. Es la reconstrucción en la propia conciencia de la conciencia del otro. El punto de partida es la experiencia vivida, subjetiva, íntima e incomunicable. 17. Interpretación: Se trata de la lectura personal que hace el investigador sobre el objeto de estudio. Esta interpretación es siempre personal y esta mediada por la subjetividad del intérprete, pero ello no implica que esta se imponga al objeto, sino que es utilizada como instrumento para alcanzar la verdad (verdad en el sentido hermenéutico y no en el sentido de la ciencia objetivista). Por lo tanto no hay una lectura única, mejor que las demás y arbitraria, sino que la interpretación es múltiple, inagotable e infinita. Se basa en un acuerdo: hay una tensión entre la objetividad del texto y la subjetividad del intérprete. Es decir, la interpretación de un texto representa la apropiación del sentido del texto por parte del intérprete en relación con posibles situaciones que se dan dentro de su mundo. La interpretación no es única ni arbitraria. 18. Método Inductivo: El método inductivo utiliza la inferencia inductiva, yendo de lo particular a lo general, del subconjunto al conjunto. Sus conclusiones no son válidas si no en la medida de la representatividad de la muestra. Es decir que no se pueden formular leyes universales a partir de este tipo de inferencia, ya que solo basta un caso negativo para refutarla. Puede llevar de premisas verdades a conclusiones falsas. Se relaciona con la validez de sus inferencias y no con la verdad de sus premisas. Según Schuster (1993) “la inducción se refiere a los razonamientos cuyas premisas contienen información acerca de algunos miembros de una clase con el fin de dar base a una conclusión que constituye una generación acerca de toda la clase… …Si partimos de la experiencia, generalizando lo que en ella observamos a toda la realidad, vamos a poder construir el conocimiento científico.” El método inductivo agrega variables que no están las hipótesis inicial. 19. Método Hipotético Deductivo: El método hipotético deductivo deriva, a partir de la teoría y a través de la inferencia deductiva, en un proceso de generalidad decreciente, hipótesis que luego deberá contrastar, por medio de consecuencias observacionales derivadas de ellas, con la experiencia. A partir de ello se podrá establecer la falsedad de sus proposiciones, pero nunca su verdad. Respecto de esta asimetría Popper sugiere, según Schuster (1993), que la refutabilidad es el criterio que debe tomarse para definir el carácter científico de un sistema. Por otra parte este método no agrega información sino que contrasta la información aportada por teorías preexistentes. Se compone por: Hipótesis fundamentales, Hipótesis derivadas y Consecuencias observacionales. a) HIPOTESIS FUNDAMENTALES O DE PARTIDA: Modelo para responder un problema. Supuestos acerca de las posibles soluciones al problema. Tienen alto grado de generalidad. No pueden ser puestas a prueba de manera directa sino indirectamente. b) HIPOTESIS DERIVADAS: Deducidas de las anteriores con menor grado de abstracción y generalidad. Pueden ser puestas a prueba mediante la experimentación. c) CONSECUENCIAS OBSERVACIONALES: Enunciados del más bajo nivel de generalidad, que se extraen deductivamente de las hipótesis fundamentales y de las derivadas. 20. Método Abstracto Deductivo y Dialectico: De acuerdo con Félix Schuster (1993), el método abstracto-deductivo es usado por Marx en combinación con el método dialéctico. Mediante el método abstracto-deductivo se va de lo concreto de la realidad (entendido como lo multilateral, completo, rico, complejo y particular), a lo abstracto (de tipo unilateral, incompleto, pobre, simple y general), para luego volver a lo concreto en el pensamiento, (método ascensional de lo abstracto a lo concreto), pero esta vez como un totalidad compuesta y subordinada a leyes. Mediante este proceso concreto-abstracto-concreto, se reconocen las categorías económicas básicas comenzando por la más abstracta e inmediata del sistema capitalista: la mercancía. A partir de esta se deducen, mediante la dialéctica, diferentes categorías en el siguiente orden: mercancía-trabajo-valor-dinero-capital-plusvalía-salario-clase social. Este pasaje dialéctico se basa en la resolución de las contradicciones dialécticas internas de cada categoría, por ejemplo la contradicción entre valor de uso y valor de cambio de la mercancía. Los tres momentos de la dialéctica son: a) Tesis: Afirmación. b) Antítesis: Negación de la afirmación. c) Síntesis: Negación de la negación. 21. Método Axiomático: El método axiomático, propio de las ciencias formales, se relaciona con la validez de sus inferencias y no con la verdad de sus premisas, utiliza la inferencia inductiva para su formación y es deductivo en su derivación. El primer paso hacia el conocimiento estaría dado por la facultad perceptiva, por la cual accedemos a la sensación. La etapa siguiente en el desarrollo de la sensación al conocimiento, es la memoria, la “persistencia del percepto”, cuando el momento de la percepción ha pasado. Luego sigue la “experiencia” o formación del concepto. Existen tres puntos de partida: AXIOMAS (verdades evidentes captadas intuitivamente), PROPOSICIONES COMUNES A ALGUNAS CIENCIAS (pero no de aplicación universal) y TESIS PECULIARES (hipótesis y definiciones). Utilizando estos puntos de partida se demuestran proposiciones que en el método axiomático se denominan TEOREMAS. Siguiendo a Félix Schuster (1993) un sistema axiomático se compone, por un lado, por términos primitivos, términos lógicos, y términos definidos (que se definen a partir de los primitivos); y por otro lado, por los enunciados del sistema que relacionan esos elementos: axiomas o postulados, y teoremas. La aplicación de un método axiomático proporciona el resumen más económico de los hallazgos de una investigación, localiza problemas estratégicos de la misma, permite encontrar la razón de un fracaso ante la prueba empírica. Es predominantemente descriptivo. 22. Método Hermenéutico: El método hermenéutico busca alcanzar la verdad a través del dialogo con el objeto de estudio. Pero esta verdad no es entendida como una verdad que “se descubre”, única y definitiva, sino como una verdad que se alcanza a través de la interpretación individual, y se entrega en formulaciones determinadas, históricas y personales. Es producto de la lectura personal del investigador por lo tanto es una verdad múltiple, abierta e inconclusa. Sin embargo ello no implica que se trate de una interpretación arbitraria sino que, de acuerdo con Luigi Pareyson en Vattimo y Ferraris (1994), “se trata de un nuevo tipo de filosofía, basado no en la razón demostrativa, sino en el pensamiento interpretativo” (…) “el intérprete no deberá agregar o sobreponer su personalidad a la obra [objeto], sino servirse de ella como instrumento e intermediario”… En general no se conoce sino lo que ya se sabe, y se ha olvidado o aún no se ha encontrado la manera de decirlo. Y esta es la tarea de la filosofía como hermenéutica, rememorar lo que en el fondo ya sabemos y decir cuanto querríamos pero no logramos decir. El pensamiento hermenéutico desarrolla la riqueza del “ya”: hace revivir la memoria y hace hablar una conciencia muda. (De la clase) El proceso de interpretación comienza en el objeto (observamos a ese objeto). Ese objeto debe ser deconstruido y a partir de este proceso obtenemos los grupos (debemos conectarnos con los sujetos implicados) “los procesos subyacentes los conocen las personas que están viviendo en el barrio” (no debemos estudiar a nuestro objeto como una realidad dada). Debemos hacer entrevistas (dialogar con los sujetos), hacer una suma interpretativa de todas las tradiciones y llegar a un acuerdo ¿Qué es la verdad en la hermenéutica? Es el resultado del proceso de interpretación. Esta verdad está construida en conjunto y se ubica espaciotemporalmente. Para nuestro trabajo hemos seleccionado el método hermenéutico, por lo tanto buscamos acceder a la verdad mediante el proceso de interpretación, interpretando las representaciones de todos los actores involucrados en esa espacialidad de manera dialéctica, ya que no se llega a la verdad sin plantear preguntas. “La hermenéutica es la única filosofía que se hace cargo de la argumentación y de la compresión, puesto que las otras formas de racionalidad han perdido su certeza” (Vattimo, 1992). Es necesario dialogar con los sujetos implicados y entender sus tradiciones “en el diálogo se da esa participación personal de los dos interlocutores, ese ponerse en juego a si mismo que excluye una relación puramente representativa entre sujeto y objeto” (Vattimo, 1992). Por lo tanto, en nuestra investigación, para encontrar las respuestas sobre el espacio tendremos que dialogar con los actores involucrados y realizar una cantidad de entrevistas que puedan representar a los grupos sociales o sujetos implicados con el fin de comprender el sentido y el significado que le dan a la territorialidad observada, entender sus tradiciones y de esa forma poder formular la causa del problema latente. “La verdad de la hermenéutica no se presenta como una iluminación sino como una reflexión pública e históricamente fundada; de la relación entre historia y teoría.” (Vattimo, 1992) 23. Método Progresivo Regresivo: El método progresivo-regresivo propone comprender los fenómenos, a partir de una descripción guiada por la experiencia y la teoría, una regresión en el tiempo, en la cual se analiza y registra los elementos que componen la configuración actual, y una etapa progresiva de reconstrucción que llega nuevamente al momento actual. Es decir que el método progresivo regresivo plantea la reconstrucción del objeto en tres momentos: descriptivo, a partir de la experiencia y la teoría; analítico-regresivo: analizando la realidad, y registrándola en el tiempo; e histórico-genético, reencontrando el presente, elucidado, comprendido, explicado. Comprende los siguientes momentos: a) Descriptivo: Con una mirada conformada por la experiencia y una teoría general. b) Analítico-regresivo: Se analiza la realidad tratando de fecharla con la mayor exactitud posible. c) Histórico-genético: Reencontrar el presente pero comprendido y explicado. 24. Método Fenomenológico: El método fenomenológico propone que, a través de la eliminación de la teoría, a modo de reducción trascendental, se puede descubrir el objeto en su esencia. Según Schuster (1993), “puede entenderse como una descripción sin prejuicios de la experiencia de la consciencia para descubrir estructuras esenciales de esa experiencia”. Ello parte del reconocimiento de la implicación de los prejuicios del investigador en la percepción del objeto y a partir de esto, del cuestionamiento de la pertinencia de los métodos tradicionales para la comprensión del objeto en las ciencias sociales. Lyotard, según Schuster (1993), afirma …”Y no serán entonces radicalmente inadecuados los métodos objetivos, experimentales?... Y no será menester, al menos, empezar por desplegar, explicitar, los diversos modos según se halla la consciencia ´entretejida con el mundo´?”… Este camino de explicitación de la consciencia, de despojo de los prejuicios para descubrir el objeto en su esencia, se plantea de acuerdo con la forma de inferencia del método inductivo. 25. Posmodernidad: La geografía posmoderna representa una ruptura respecto de la tradición geográfica moderna que la antecede, no solo por la definición de su objeto de estudio y su método de aproximación, sino también por su modo de producción del conocimiento. Esta corriente geográfica lejos de definiciones únicas e inmutables, está caracterizada por una multiplicidad de definiciones de su objeto y una pluralidad metodológica que dependen de diferentes enfoques teóricos, los cuales a menudo pueden conjugarse con conceptos provenientes de diversas corrientes teóricas al interior de la geografía y de otras ciencias sociales. En palabras de Jorge Martínez y Da Costa Pereira (2002): “La posmodernidad exige hoy la compresión de un espacio-tiempo que se comprime y se fragmenta activa y permanentemente. No es que las herramientas de las que dispone el geógrafo no sean de utilidad alguna, sino que se considera la necesidad de producir cambios metodológicos que deriven en una mayor comprensión de las territorialidades y especialmente de las territorialidades locales” (Martínez y Da Costa Pereira, 2002. Geografía y el proceso de construcción del conocimiento) 26. Humanismo: Se centra en el interés por el individuo ante el medio material o el mundo vivido. Tiene como objetivo el bienestar social, o sea todas las cosas que contribuyen a la calidad de vida humana que afectan en forma negativa y positiva. Smith define a la geografía humanista como le estudio de quién consigue qué, dónde y cómo, para lo cual implementa una matriz a través de la cual se busca responder a estas preguntas. Es la relación entre el espacio y el bienestar social. 27. Caos: De acuerdo con Alejandro Cerletti (1998), Prignone revaloriza al caos como precursor y generador de orden, en contraposición a la perspectiva mecanicista propia de la ciencia moderna que basa sus teorías en un funcionamiento ordenado, determinado por leyes y de carácter universal. Estructuras disipativas, es un concepto que nos permite pensar en sistemas cuyos circuitos no se encuentran completamente cerrados y su funcionamiento puede ser determinado e impredecible al mismo tiempo, características irreconciliables en el pensamiento de la ciencia tradicional. Por ejemplo, cuando interactúa la sociedad con el ambiente natural, los efectos de dicha interacción son determinados por la misma, pero sin embargo son también impredecibles en la medida que involucran infinidad de variables teleacopladas, que por la complejidad y el alcance que ello implica, pueden escapar a las escalas espaciotemporales pasibles de ser analizadas por la ciencia actual. En relación con el proyecto de investigación que estamos desarrollando, desde una perfectiva geográfica y en una escala más acotada, se puede considerar aleatorio y en alguna medida caótico al patrón de ocupación del suelo que originó el asentamiento estudiado, sin embargo, a partir de su establecimiento comienza un proceso de consolidación y desarrollo que tiende a normalizarlo, formalizarlo y por lo tanto ordenarlo. Caos: A lo largo de la historia se produjo un paso del cosmos determinista al caos productivo. En muchas descripciones míticas se explaya la idea de un caos primordial (caos inicial), que fue transformado, por la participación divina, en un cosmos (mundo ordenado y estable) . El mundo newtoniano de la ciencia moderna era sumamente ordenado, se trataba de un conjunto de partículas moviéndose de acuerdo con leyes fijas y eternas. Los científicos modernos impusieron determinismos, previsibilidades, y tiempos reversibles. Sin embargo, se empieza a entender que este mundo es falto de espontaneidad y vitalidad, en él no tienen lugar la diversidad ni los devenires naturales. Desde la termodinámica y la entropía comienzan a observarse dificultades para encuadrar este fenómeno y otros en un orden predecible y determinista. Por lo tanto se han impulsado estudios vinculados con el comportamiento caótico. La contrastación y el análisis de estructuras organizadas a partir del desorden, las nuevas ideas sobre las variaciones erráticas y la resignificación del caos, se extendieron en la biología y, en distintas formas, también en las ciencias sociales. La atención comenzó a dirigirse a la exploración de las posibilidades de complejidad y las diversas manifestaciones del desorden. Empieza a entenderse que el caos no implica necesariamente la destrucción definitiva de sistema afectado. Del caos también puede surgir el orden, un nuevo orden. Ilya Prigogine empleó en término “estructuras disipativas” para caracterizar a sistemas altamente inestables en los que la conducta impredecible de un elemento del conjunto puede conducir a una reestructuración armónica. Las estructuras disipativas abren las posibilidades de nuevas lecturas sobre nuevos campos conflictivos. Por ejemplo, en los procesos educativos se producen situaciones que amenazan con ser caóticas pero pueden contener condiciones de posibilidad para un cambio positivo. Se trata de estar abiertos a nuevas capacidades e informaciones, más que a la adquisición definitiva de los conocimientos. El desafío es entonces pensar y construir una disciplina social en continuo proceso de cambio. Producir una pedagogía de lo previsible y el orden pero también del devenir y del caos. Relación con la hermenéutica: La interpretación introduce una verdad posible, un acuerdo en qué es la verdad, que a la vez es transitoria, es decir que no es ley y puede dejar de ser verdad en cualquier momento. Solo es verdad en el espaciotiempo en que se desarrolla esa verdad. Rol de la distancia: El indicador central del neopositivismo es la distancia. Cuando aparece el término de distancia aparece el concepto de costo, la distancia tiene un costo. Para el bien de la sociedad (A partir de la escuela neopositivista el geógrafo comienza a resolver los problemas de la sociedad) hay que minimizar ese costo, esto se hace privilegiando el tiempo, masacrando a la distancia, por lo tanto el planeta se achica, se comprime (compresión del espacio tiempo). Todo esto derivó en la logística (pero este campo no lo manejamos los geógrafos) La distancia se refleja en costo. Los geógrafos comienzan a trabajar en la planificación. El rol de la distancia es definir los costos que se van agregando, ha comprimido el costo. Según bergston “la distancia es un concepto prioritario porque la reducción de los espacios se hace en función de tiempo donde se ven estas transformaciones”.