Daniel-Innerarity-Grau-La-filosofía-como-una-de-las-bellas-artes-ePubLibre- 1995

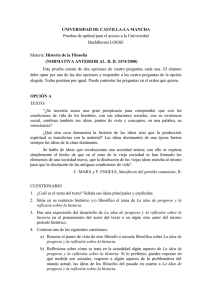

Anuncio