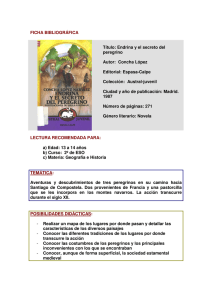

Endrina y el secreto del peregrino: Extracto del Camino de Santiago

Anuncio