Racismo, etnia e lutas de classes no debate marxista, organizado por Danilo E. Martuscelli e Jair Batista da Silva

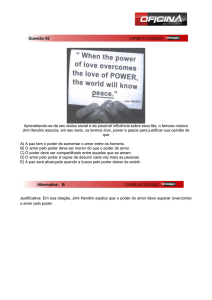

Anuncio