MODULO 6 Construirse un pasado (317) Aulagnier El adolescente

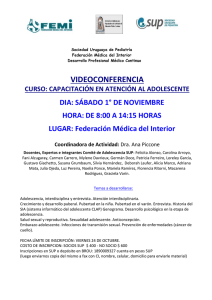

Anuncio