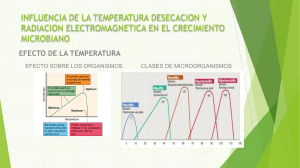

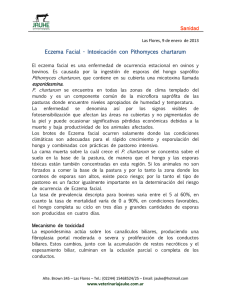

Facultad de Ciencias Veterinarias -UNCPBA- Fotosensibilización en un rodeo de recría del sudeste de la provincia de Buenos Aires: Descripción de un caso clínico Laurencena, Esteban; Seguí, Ricardo; Riccio, Maria Belen; Quiroga, Miguel Ángel Octubre, 2018 Tandil Fotosensibilización en un rodeo de recría del sudeste de la provincia de Buenos Aires: Descripción de un caso clínico. Tesina de la Orientación Sanidad de Grandes Animales, presentada como parte de los requisitos para optar al grado de Veterinario del estudiante: Laurencena, Esteban Tutor: MV, Seguí Ricardo Director: Dra. Riccio, María Belén Evaluador: Dr. Quiroga Miguel Ángel Resumen La fotosensibilización es una enfermedad causada por el aumento de susceptibilidad de las capas superficiales de la piel a la luz solar, inducida por la presencia de agentes fotodinámicos, causando en animales dermatitis en zonas despigmentadas de la piel. El agente fotodinámico generalmente llega a la piel a través de la circulación sanguínea y puede tener su origen externo o bien ser una sustancia endógena que se ha acumulado hasta un grado anormal, como resultado de una disfunción metabólica. De aquí surgen los tres tipos de fotosensibilización posibles: primaria, secundaria y congénita, dependiendo del origen de los agentes fotodinámicos. Además, existen brotes esporádicos de etiología desconocida. Afecta animales de todas las edades y razas, preferentemente aquellos que presenten zonas de piel despigmentada. Se observa anorexia, salivación severa e intensa, edema de morros y de fosas nasales, de orejas, de vulva, de pezones y de párpados, signos de dificultad respiratoria y de depresión, fotofobia con abundante lagrimeo y cierre de los párpados, desprendimiento de epidermis en especial en las zonas con poca pigmentación, opacidad corneal, úlceras corneales con protrusión de iris, ceguera temporaria o permanente e ictericia. El diagnóstico se basa en la anamnesis, signos clínicos, hallazgos de necropsia y análisis de laboratorio. El tratamiento es solo paliativo y variará según el tipo de fotosensibilización. El objetivo del trabajo es describir la presentación clínica de un caso de fotosensibilización en un rodeo de recría que se presentó en el mes de junio del 2015 en un establecimiento en el partido de Ayacucho, Buenos Aires, al cual asistió el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce. Se efectuó la revisación clínica y toma de muestras de los bovinos afectados, la recorrida del potrero con toma de muestras de la pastura y del maíz suministrado. Los signos clínicos permitieron orientar el diagnóstico y los análisis de laboratorio posibilitaron confirmar el diagnóstico de fotosensibilización. No se pudo determinar el origen de la enfermedad. Palabras clave: Fotosensibilización, agentes fotodinámicos, bovinos, diagnóstico Índice Índice 1. Introducción……………………………………………………………... 1 2. Reseña bibliográfica...…..……………………………………………... 2 2.1. Etiología…………………………………………………………………. 2 2.2. Epizootiología…………………………………………………………... 2 2.3. Tipos de fotosensibilización………………………………………..... 3 2.3.1. Fotosensibilización congénita...…………………………………... 3 2.3.2 Fotosensibilización Primaria……………………………………….. 3 2.3.3 Fotosensibilización Secundaria……………….…………………... 4 2.3.3.1. Plantas causantes de Fotosensibilización secundaria……... 6 3. Exposición del caso……………………………………………………... 17 3.1. Antecedentes…………………………………………………………… 17 3.2. Motivo de consulta…………………..……….….......…………........... 17 3.3. Temperatura corporal y observaciones clínicas…….................... 20 3.4. Informe de laboratorio...................................................................... 22 3.4.1. Informe de Laboratorio de bioquímica......................................... 22 3.4.2. Informe de Laboratorio de Toxicología........................................ 22 3.4.3. Informe de Laboratorio de Virología…......................................... 22 4. Discusión.............................................................................................. 24 5. Conclusión............................................................................................ 25 6. Observaciones y recomendaciones.…............................................... 26 7. Bibliografía............................................................................................ 27 1. Introducción La fotosensibilización se define como una enfermedad causada por la sensibilización de las capas superficiales de la piel poco pigmentada a la luz solar, provocada por agentes fotodinámicos (Radostits y col., 2002). Es considerada como la enfermedad actínica cutánea más importante de los animales domésticos (Jubb y col., 1990). De acuerdo al origen de los agentes fotodinámicos (Couto, 1989), y la manera en que estos llegan al torrente sanguíneo (Dirksen y col., 2005), puede haber tres tipos de fotosensibilización: primaria, secundaria o hepatógena y congénita, por metabolismo aberrante de porfirinas (Couto, 1989). Un cuarto grupo contiene los ejemplos de fotosensibilización para los que la patogénesis es actualmente indeterminada (Jubb y col., 2007) y se denomina Fotosensibilidad de patogenia desconocida. En la actualidad no está claro si se trata de reacciones primarias o secundarias, posiblemente la colonización por hongos también tenga un papel importante, dado que los mismos alimentos son ingeridos normalmente sin reacciones adversas (Dirksen y col., 2005). La muerte de animales, la merma en la producción, los costos originados por el diagnóstico, el tratamiento, las medidas de control y el manejo del pastoreo, son algunas de las principales pérdidas económicas producidas en cuadros de fotosensibilización. Sumado a esto, se debe considerar la alteración producida en el bienestar animal, por lo que es fundamental la difusión del problema (RietCorrea y Medeiros, 2001; Capelli y col., 2012). Con motivo de tener presente esta enfermedad para el diagnóstico diferencial de otras patologías e intentar su rápido diagnóstico, con el fin de evitar pérdidas productivas, a continuación se describe un caso diagnosticado en junio del año 2015 en el partido de Ayacucho, por el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado de INTA EEA Balcarce. 1 2. Reseña bibliográfica 2.1. Etiología La energía de la luz solar induce a la mayor parte de las reacciones fotobiológicas que se desarrollan en la piel en el rango de rayos UV, que comprende los 290-320 nm. Ondas mayores pueden producir daño, de manera que el tegumento es protegido por el pelo, el estrato córneo y los pigmentos de melanina (Jubb y col., 2007). La fotosensibilización del bovino casi siempre es atribuible a la presencia de un factor fotodinámico en el cuerpo del animal, que torna la piel despigmentada, hipersensible frente a las radiaciones de una determinada longitud de onda (Dirksen y col, 2005). Los agentes fotodinámicos son sustancias que se activan con la luz solar, que pueden ingerirse preformados ocasionando fotosensibilización primaria. Otros agentes pueden ser productos de un metabolismo anormal y causar fotosensibilización por síntesis aberrante del pigmento. Por último, pueden ser productos metabólicos normales que se acumulan en los tejidos por una excreción deficitaria hepática y producir la fotosensibilización hepatógena (Radostits y col., 2002). En todos los casos, para que se produzca la fotosensibilización son necesarias ciertas condiciones, como la presencia de un agente fotodinámico que llegue a dermis, la presencia de luz con determinada longitud de onda, y zonas de piel despigmentada (Couto, 1989). 2.2. Epizootiología La fotosensibilización es una enfermedad de distribución mundial, que afecta a todas las especies, pudiendo provocar la muerte. La sensibilidad puede variar entre razas, especies o individuos, dependiendo de la cantidad de tóxico ingerida y del tiempo de exposición al sol (Cano Celada, 2008). En Argentina, al tener un sistema preferentemente pastoril, la presentación de la enfermedad es frecuente y son numerosos los casos de fotosensibilización que han sido diagnosticados (Wilmer Ocho Ochoa, 2012). 2 2.3. Tipos de fotosensibilización Cada caso de fotosensibilización se distingue según el agente fotodinámico y por la manera en que este llega al torrente sanguíneo (Dirksen y col., 2005). 2.3.1. Fotosensibilización congénita (Metabolismo aberrante de porfirinas) La fotosensibilización debida a la acumulación de pigmentos endógenos, se da como resultado del metabolismo anormal de la porfirina. Los agentes fotodinámicos son la uroporfirina I, la coproporfirina I, y la protoporfirina III. Estos se acumulan en la sangre y en los tejidos cuando existe una disfunción en la biosíntesis del grupo hemo, debido a una deficiencia enzimática. La porfiria de los bovinos es causada por deficiencia de uriporfirinógeno III cosintetasa, una enzima clave en la biosíntesis del grupo hemo. La enfermedad se conoce como “osteocromatosis” y “diente rosado”, debido a la coloración pardorojiza que imprimen los pigmentos depositados en la dentina y los huesos (Dirksen y col., 2005). Se presenta en las razas Holstein y Shorthorn entre otras y se manifiesta con retraso en el crecimiento, coloración rosa de dientes y fotosensibilización, entre otros, ya que las porfirinas son agentes fotodinámicos (Jubb y col., 1990; Blowey y Weaver, 2006). 2.3.2. Fotosensibilización Primaria En la fotosensibilización primaria o tipo I, el agente fotodinámico se absorbe sin alteraciones a través de la piel o de la región gastrointestinal del sistema digestivo y llegan a piel en su estado natural, sin causar lesiones hepáticas (Radostits y col., 2002). Como ejemplos de plantas fotosensibilizantes se conocen las siguientes: Hypericum perforatum (hierba de San Juan), Fagopyrum esculentum (trigo sarraceno) y Lolium perenne (raigrás perenne), entre otras. Los agentes fotodinámicos son la hipericina, la fagopirina y la perlolina respectivamente. 3 También son mencionados como fotosensibilizantes algunos fármacos, como la Fenotiazina, las Sulfonamidas y las Tetraciclinas (Radostits y col., 2002; Dirksen y col., 2005). En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, se encuentran dos posibles plantas causantes de fotosensibilización primaria, Ammi majus (“apio cimarron”, “falsa viznaga”) y Ammi viznaga (“viznaga”). El Ammi majus es una maleza muy frecuente en los cultivos y rastrojos, pudiendo alcanzar, en condiciones favorables, altas densidades. Presenta hojas alternas pinnaticompuestas, de bordes aserrados, flores muy pequeñas de pétalos blancos, ubicadas en umbelas compuestas de 5 a 10 mm de diámetro. Se la observa florecida desde diciembre hasta febrero y es tóxica para el ganado en su estado de madurez floral, aunque existen referencias en las que se menciona que se lograron excelentes ganancias de peso, sin presentación de efectos nocivos en pastoreos de “falsa viznaga” antes de su floración. Dosis de 4 g de semilla por kg de peso vivo en bovinos y de 8 g/kg en ovinos han producido severas lesiones de fotosensibilización primaria en ambas especies, incluyendo ceguera permanente en los bovinos. El principio tóxico de estas malezas son las xantotoxinas (Ammi majus contiene también bergapteno y pimpinelina, de menor actividad biológica) y aunque no se pone énfasis en el control de esta maleza, debido a su baja capacidad competitiva, puede provocar intoxicaciones al pastorear los rastrojos. Se presenta en rastrojos de cultivos invierno-primaverales y en pasturas en el año de su implantación (Odriozola, 2010). El diagnóstico debe ser realizado a través de la evidencia de los signos y lesiones y, además, la detección de la planta consumida. Los afectados, junto a los compañeros de lote deben ser retirados de la pastura y se les debe brindar sombra. Si bien la morbilidad de esta afección es alta, la mortalidad es prácticamente nula y los animales se recuperan sin mayores problemas (Perusia, 2000). 4 2.3.3. Fotosensibilización Secundaria La fotosensibilización secundaria o hepatógena es la forma más común de fotosensibilización en los animales domésticos, y ocurre en conjunción con un daño hepatocelular primario o, menos comúnmente, con obstrucción de conductos biliares, debido a una capacidad deteriorada del hígado para excretar un potente agente fotodinámico, la filoeritrina (Jubb y col., 2007). Esta disfunción hepática que dificulta el flujo biliar, puede ser previa o simultánea al trastorno clínico (Radostits y col., 2002). La filoeritrina es un metabolito formado por acción microbiana a partir de la clorofila en el tracto gastrointestinal que, bajo condiciones normales, es transportada al hígado a través de la circulación portal. Los hepatocitos asimilan la filoeritrina y la excretan por medio de la bilis (Jubb y col., 2007) e instestinos (Dirksen y col., 2005). De esta forma, no alcanza grandes concentraciones sanguíneas que le permitan llegar a la piel en altos niveles. Solo aparece en alta concentración en sangre cuando existe una disfunción hepática o del flujo biliar, que lleva a que se acumule en la circulación periférica de la piel (Radostits y col., 2002). Uno de los primeros signos de lesión de las células hepáticas consiste en la disminución de la capacidad de transportar y excretar filoeritrina. La excreción renal de filoeritrina circulante es baja, y disminuye aún más en algunas intoxicaciones que causan lesión tubular renal. Las lesiones necróticas focales graves generalmente no causan fotosensibilización, debido a que existe una reserva hepática suficiente, capaz de eliminar la filoeritrina de la circulación. La lesión hepática leve, pero difusa, puede provocar fotosensibilización, particularmente si los niveles ambientales de radiación solar son altos y lso animales no disponen de lugares con sombra (Jubb y col., 2007). Estas alteraciones en hígado o vesícula biliar pueden tener las más diversas causas (Dirksen y col., 2005), pero las plantas tóxicas y las micotoxinas, explican la mayoría de los casos de fotosensibilización hepatógena (Jubb y col., 2007). 5 Las causas que llevan a alteraciones hepáticas y biliares, pueden ser de origen infeccioso, sintético (productos químicos hepatotóxicos), parasitario o tóxico (Dirksen y col., 2005). Dentro de los agentes etiológicos se mencionan plantas como, Lantana camara, Echium plantagineum, Myoporum laetum y Enterolobium contortisiliquum (García y Santos y col., 2003), especies de Senecio, Crotalaria y Heliotropium (Santos y col., 2008; Lucena y col., 2010). También plantas como Panicum spp., Tribulus terrestris, Brachiaria decumbens, Agave lecheguilla, Narthecium ossifragum, que contienen saponinas esteroideas que causan fotosensibilización y colangiopatía asociada a cristales (Radostits y col., 2002). Los hongos que parasitan plantas, como Pithomyces chartarum (Odriozola, 2010) o bien el heno atacado por Sporodesmium bakeri o por Periconia minutissima o Phomosis leptostromiformis, que parasitan al Lupinus spp. (Dirksen, 2005). Las algas verde-azuladas, por vía oral, también provocan fotosensibilización hepatógena (Odriozola, 2012; Dirksen, 2005), y además la filoeritrina y la ficocionina actúan como factores sensibilizantes (Dirksen, 2005). Otras patologías hepáticas o de los conductos biliares, como ictericia hemolítica, parasitosis por Fasciola hepática, infección e inflamación o degeneración parietal de las vías biliares o grandes abscesos hepáticos (Dirksen, 2005), pueden dar origen a este tipo de fotosensibilización. 2.3.3.1. Plantas causantes de fotosensibilización secundaria o hepatógena A continuación, se describen los principales agentes etiológicos implicados en este tipo de fotosensibilización. Lantara cámara Lantana camara, es un arbusto de olor poco agradable, de 1,5 a 3 metros de altura, de ramas rígidas, divaricadas, inermes o aculeadas, con pequeñísimos pelitos glandulares. Tiene hojas opuestas, anchamente ovadas a ovado-oblongas, de 2 a 12 mm de longitud, con borde crenado-serrado, por lo general reticuladorugosas y ásperas en el haz. Presenta, además, cabezuelas floríferas densas, hemisféricas, de unos 3 cm de diámetro. 6 El crecimiento de Lantana camara en forma natural en el monte, se describe en la provincia de Jujuy. Lantana camara es originaria de América, pertenece a la familia Verbenaceae y su identificación se dificulta, debido a que existen muchas variedades, que difieren en el color de las flores, su hábitat y las características morfológicas. En el mundo se conocen más de 50 especies del género Lantana, pero la más citada como tóxica es L. camara. En bovinos, las intoxicaciones se producen en los animales que son recientemente introducidos desde áreas donde no existe la planta, en terneros que comienzan a rumiar o cuando son forzados a consumirla por una dieta limitada de otra vegetación. También es frecuente que se presenten casos cuando se halla mezclada con el forraje. Tanto las hojas frescas como las secas son tóxicas, siendo la morbilidad y la mortalidad de esta patología, elevadas. El principio tóxico es un ácido triterpénico (Lantadeno A y su isómero Lantadeno B), el cual varía en su concentración desde el 0,5 % al 2,2 % en las hojas secas, de acuerdo a la especie o variedad. El Lantadeno A es más tóxico que el Lantadeno B. Existen diferencias importantes en la dosis tóxica, que puede variar de 2 a 30 gr/kg/PV de materia seca, según los diferentes autores, probablemente atribuibles a las distintas variedades de Lantana sp.. En reproducciones experimentales con uso de material verde, la dosis tóxica varía de 10 a 40 gr/kg/PV. Los signos clínicos incluyen depresión, deshidratación, anorexia, disminución de los movimientos ruminales, sialorrea, ictericia, edemas localizados principalmente en los miembros, orina oscura y fotosensibilización. Los triterpenos producen la afección hepática por interferencia en el metabolismo biliar, con la consecuente presentación de enfermedad colestática, caracterizada por ictericia y fotosensibilización. Los tóxicos son absorbidos a nivel intestinal, principalmente en el intestino delgado; la absorción permanente de pequeñas dosis tóxicas es necesaria para desencadenar y mantener la enfermedad. 7 Ello es debido a la parálisis ruminal, predispuesta por la anorexia y el efecto inhibitorio iniciado por el daño hepático, lo cual favorece el mantenimiento de material tóxico en el rumen por muchos días. Los tóxicos absorbidos producen injuria hepática, con daño de las membranas de los canalículos biliares, lo cual deriva en colestasis e hiperfiloeritrinemia, con los resultados de ictericia y fotosensibilización. Algunos autores describen una forma de intoxicación aguda y otra crónica. La primera se caracteriza por gastroenteritis, diarrea acuosa o sanguinolenta y debilidad, acompañada de ictericia y conjuntivitis en el último estadío. La muerte ocurre en 3 ó 4 días. En la forma crónica (común) se observan lesiones típicas de fotosensibilización, confinadas a las áreas generalmente depigmentadas. En los casos severos puede haber ulceración de paladar, de lengua y signos de disnea; como complicación secundaria, puede haber opacidad corneal, constipación severa e invasión bacteriana de los tejidos dañados. La intoxicación por Lantana camara provoca el aumento del hematocrito, el conteo eritrocitario y leucocitario, las concentraciones de urea, de nitrógeno y de bilirrubina en sangre. También se eleva la actividad de enzimas como Glutamil Oxalacético Transaminasa (GOT), Fosfatasa ácida, Lactato deshidrogenasa, Sorbitol y Deshidrogenasa. En el caso de la GOT, ésta se eleva 24 h después de la intoxicación y se mantiene elevada por 7 días o hasta la muerte. La enzima Gamma Glutamil Transaminasa (γGT), se observó elevada 5 a 15 días después de la intoxicación, manteniendo niveles por encima de lo normal hasta cierto tiempo después de la recuperación clínica de la enfermedad. Además de las lesiones en piel, el examen post mortem revela ictericia generalizada, con edema subcutáneo color amarillo intenso en los miembros. El hígado está aumentado de tamaño y de coloración ocre, con la vesícula biliar distendida y edematizada. En riñón, se observa, edema perirenal y coloración variable desde el rojo oscuro (muerte aguda) al amarillo en los animales que sobreviven más tiempo. En rumen hay acumulación de materia seca y en colon, de heces secas, además de hemorragias en algunos órganos. 8 En animales que murieron en forma aguda, solamente se describe ictericia generalizada (R. E. Marin y otros, 2005). Panicum spp Pertenece a la familia Poaceae, conocida comúnmente en Argentina como “Mijo” o “paja voladora”, Son hierbas perennes, simples o ramificadas en la base, de cañas decumbentes. Pueden medir entre 0,30 m y 1,20 m de altura y presentan nudos violáceos. Sus hojas pueden ser estriadas de 15 cm a 25 cm de largo y hasta 10 mm de ancho, con panoja multiflora y erecta. Se propagan por semillas y florecen en verano-otoño (Gallo, 1987). La fotosensibilización por consumo de Panicum spp ha sido reportada en ovinos y en bovinos (Odriozola, 2010), siendo los ovinos más sensibles que los bovinos y los animales jóvenes más que los adultos (Santos y col., 2008). El mijo es ampliamente utilizado como reserva forrajera en pie en las áreas ganaderas marginales con clima semiárido. Contiene saponinas esteroides, que se acumulan en los conductos biliares, generando depósitos cristalinos característicos. Esta acumulación de cristales en los canalículos biliares genera colestasis, con aumento sérico de filoeritrina, compuesto fotodinámico derivado de la clorofila, que normalmente es eliminado por la vía biliar. Cuando las zonas despigmentadas de la piel están expuestas a la luz solar, este pigmento circulante induce una severa fotodermatitis. Si bien se han descrito cuadros de fotosensibilización por consumo de Panicum spp. en ovinos en Argentina, los mismos no han sido suficientemente caracterizados en bovinos (Odriozola y otros., 2009). Odriozola y otros (2009), en la presentación de un caso clínico en Tres Arroyos provincia de Buenos Aires, informaron que los datos de anamnesis, los signos clínicos de los animales afectados, los hallazgos de necropsia y los estudios bioquímicos e histopatologicos, les permitieron confirmar la intoxicación por consumo de mijo-. Además,, consideran de importancia el conocer los posibles riesgos que esta forrajera de valor puede tener al ser pastoreada por terneros, dentro del sistema de producción ganadero. 9 Los signos encontrados en ese caso son similares a los descriptos para los distintos tipos de fotosensibilización secundaria y fueron: fotofobia, lagrimeo, descarga mucopurulenta por ollares, desprendimiento de piel de orejas, cuello y cara. A la necropsia de un animal que estaba agonizando se observó que la piel de la región del cuello y orejas se presentaba con aspecto necrótico, reseca y agrietada; la piel de los pezones y ubre presentaban una consistencia extremadamente dura; en las serosas se advirtió un marcado tinte ictérico, al igual que en la grasa perirrenal y en los linfonódulos. Los músculos de la región del cuello presentaban edema generalizado y coloración amarillenta. En el hígado se apreciaron manchas color ocre, distribuidas irregularmente por todo el órgano. Kochia scoparia Es una maleza anual de la familia de las Chenopodiáceas, que se reproduce por semillas. La misma tiene tallos de 50 cm a 180 cm de altura cuando alcanza la madurez (Dickie y Berryman, 1979). Crece en campos cultivados, en pasturas y en potreros no trabajados, siendo resistente a la sequía y a la alcalinidad de los suelos, y persistiendo en campos donde los pastos y arbustos han sido eliminados. Además, es una planta de emergencia temprana y rápido crecimiento, vigorosa, palatable y nutritiva (Gardey, 2010). Es frecuente en cultivos estivales, muy palatable y utilizada como recurso forrajero. Posee diversos principios tóxicos, entre los que se destacan las saponinas, los nitratos, los oxalatos y las tiaminasas, los cuales producen en el bovino distintos síndromes. Específicamente, las saponinas forman cristales que se acumulan en el hígado, produciendo lesiones en el árbol biliar y en los hepatocitos adyacentes, originando hepatitis. Si la secreción biliar esta obstruida, la filoeritrina (producto terminal del metabolismo de la clorofila) se acumula como agente fotodinámico en el organismo, hasta llegar a concentraciones en la piel y mucosas que las hacen sensibles a la luz solar, dando origen a una fotosensibilización secundaria o hepatógena, con aparición de dermatitis. 10 Sin embargo, suelen ocurrir casos de fotosensibilización, cuya etiopatogenia es aún conjetural, dado que no se hallan evidencias de daño hepato-biliar (Rossanigo C.E y Toselli J, 2015). Es considerada responsable de fotosensibilización en ganado bovino, ovino y equino en Argentina, así como también de polioencefalomalacia, hepatitis y nefrosis (Jubb, Kennedy y Palmer, 1990). En los animales afectados se hace evidente la inflamación de los párpados, la inflamación del morro, la epifora, , la necrosis y la alopecia en áreas despigmentadas de la piel, y la necrosis en los extremos de los pezones (Dickie y Berryman 1979, E. Odriozola, y otros 2009). Los hallazgos patológicos macroscópicos que se han descripto son congestión y edema pulmonar, hígado grisáceo-blanquecino, de consistencia firme, aumentado de tamaño, ictericia en mucosas y grasa corporal y riñones aumentados de tamaño (Dickie y Berryman 1979). La histopatología ha revelado fibrosis difusa en hígado, afectando gran parte del parénquima; necrosis del epitelio de los túbulos proximales renales; presencia de cristales, tanto en las células del epitelio como en la luz de los túbulos; edema y congestión pulmonar, y necrosis cerebro-cortical laminar, con infiltración de células de Gitter (Dickie y Berryman 1979, Jubb, Kennedy y Palmer, 1990, E. Odriozola, y otros 2009). Senecio Este género pertenece a la familia Compositae e incluye más de 1200 especies, distribuídas en todo el mundo. En nuestro país, así como Uruguay y Brasil, la especie más destacada es S. brasiliensis, conocida comúnmente como “Yuyo primavera”, “Flor de las almas” o “Maria Mole” (Riet-Correa y col., 1993). En la cuenca del salado se observa con mayor frecuencia la presencia de S. madagascariensis y S. selloi, ambas especies se consideran malezas invasoras de cultivos, pasturas, pastizales y banquinas (Quiroz Garcia y otros., 2011). Los senecios son plantas anuales o perennes, que florecen a partir de octubre y son consideradas invasoras de cultivos y pasturas nativas, ya que forman matas de extensión variable, compitiendo con las forrajeras. Su toxicidad se debe a la presencia de alcaloides pirrolizidínicos (Gallo, 1987; Riet-Correa y col., 1993). 11 En nuestro país se han registrado casos de intoxicaciones con S. grisebachi y S. selloi y S. twedeie. Las características de esta maleza de comenzar su ciclo vegetativo a fines del invierno, momento en el cual el campo natural no tiene recuperación de forraje, constituyéndose los senecios las fuentes de forraje verde disponible para los animales, que los consumen sin presentar signos evidentes hasta transcurridos 2 meses del inicio del proceso. Esta característica de cronicidad de la intoxicación que se produce, hace que el diagnostico sea más dificultoso (Odriozola, 2010). Los senecios presentan tallos erguidos, tiernos, con numerosas ramas en la parte superior,hojas alternas, alargadas o lanceoladas, de bordes aserrados de color verde; en algunas especies, el envés de sus hojas es gris. Sus flores son amarillas, dispuestas en capítulos muy numerosos. Se propagan por semillas pequeñas, que presentan una coronita de pelos blancos que facilita su dispersión con ayuda del viento. Una planta madura puede producir entre 50.000 a 150.000 semillas (Marzocca y col., 1976; Gallo, 1987). El número de casos que surgen por año es variable, probablemente asociado a variaciones climáticas, como sequías o temperaturas elevadas y, sobre todo, por el rociamiento con fertilizantes. Situaciones tales, pueden llevar a aumentar el contenido de alcaloides en la planta (Radostits y col., 2002). Bovinos y equinos son los más susceptibles, ovinos y caprinos los más resistentes (Radostits y col., 2002), por lo cual, una alternativa de control biológico de estas plantas son los ovinos (Riet-Correa y col., 1987). La resistencia de los ovinos a los alcaloides, se debería a una mayor capacidad de detoxificación hepática, relacionada probablemente a la dieta consumida antes de su domesticación y a la mayor cantidad de microorganismos ruminales que poseen (Radostits y col., 2002). Los alcaloides de pirrolicidina ejercen su efecto tóxico primario sobre el parénquima hepático, provocando megalocitosis (esto está relacionado con el efecto antimitótico) y secundariamente, actúan sobre las venas hepáticas y centrolobulillares, causando proliferación del endotelio y oclusión de los vasos. 12 La fibroplasia y la proliferación de los conductos biliares son mínimas en ovinos, moderadas en equinos y pueden ser marcadas en los bovinos. De esta manera, el desarrollo de las lesiones es gradual, los signos ocurren luego de un tiempo de haber ingerido el material tóxico. Hay ascites, debida a la hipertensión portal, que también es la causante del edema mesentérico severo y de la diarrea. Es usual observar una ictericia moderada en el animal afectado al igual que una fotosensibilización. En un caso de intoxicación por S. tweediei descripto en la provincia de Buenos Aires, los signos fueron: mal estado corporal, ptialismo, trastorno de la conciencia, debilidad muscular, ictericia, incoordinación e hiperexitabilidad, poco antes de la muerte. Si bien no son comunes los casos de fotosensibilización, hay que tener en cuenta que siempre las plantas son tóxicas, por lo que el forraje diferido muchas veces no es seguro para los animales (Odriozola, 2010). Según Almeida da Costa y col. (2015), una dosis diaria de 0,4 g/kg P.V de Senecio brasiliensis por 30 días, causa fotosensibilización hepatógena en bovinos expuestos en un modelo experimental. Consideran que posiblemente en condiciones naturales, los animales no ingieren diariamente una misma dosis, razón por la cual la fotosensibilización aparece solo en casos esporádicos y no como hallazgo frecuente de lesión. Pithomyces chartarum - Eczema facial Es un hongo que pertenece a la familia Dematiaceae, saprófito y cosmopolita. Se encuentra en materia vegetal muerta de hojas y tallos de leguminosas y gramíneas cultivadas y en menor frecuencia en pasturas nativas. Se distribuye en regiones templadas, subtropicales y tropicales (Riet-Correa y col., 1993). Sin embargo, los brotes de eczema facial ocurren solamente cuando las condiciones climáticas son adecuadas para el rápido crecimiento y esporulación del hongo y ellas son combinadas con prácticas de pastoreo intensivo (Odriozola, 2010). Para el rápido crecimiento y esporulación, P. chartarum necesita un determinado microclima. En la práctica, estas condiciones se presentan cuando a periodos de 13 tiempo húmedo y cálido le siguen lluvias en el verano tardío y en otoño. Estos periodos están caracterizados por temperaturas mínimas en el pasto encima de 12 °C -13 °C durante 2-3 o más días, coincidiendo con suficiente humedad (3-4 mm de lluvia, rocíos fuertes) para mantener la base de la pastura continuamente húmeda (Riet-Correa y col., 1993; Odriozola, 2010). La cama muerta, sobre la cual crece el P. chartarum, se concentra sobre el suelo en la base de la pastura, de manera que el hongo y las esporas tóxicas están también concentradas en esta región. Si los animales no son forzados a comer la base de la pastura y por lo tanto la zona donde los conteos de esporas son altos, existe poco riesgo de enfermedad; por lo tanto el tipo de pastoreo es un factor igualmente importante en la determinación del riesgo de ocurrencia de Eczema facial (Odriozola, 2010). El número de esporas presentes en la materia vegetal muerta determina el nivel de toxicidad de las pasturas. Cuando es superior a 40.000 esporas por gramo de materia vegetal muerta, los animales pueden presentar fotosensibilización hepatógena. En cambio, cuando los niveles son mayores a 100.000 los animales pueden morir por insuficiencia hepática (Riet-Correa y col., 1993). La bibliografía internacional ha demostrado una variabilidad considerable en la capacidad de producción de esporidesmina, en los diferentes aislamientos de P. chartarum. En nuestro país, al tener un sistema preferentemente pastoril, tanto en la producción de carne como en la de leche, son numerosos los casos de fotosensibilización que han sido diagnosticados (Odriozola, 2010). La esporidesmina es la micotoxina contenida en las esporas, responsable del cuadro de fotosensibilización hepatógena, ya que produce lesión en el epitelio biliar que causa obstrucción aguda, que lleva al aumento de filoeritrina circulante y por ende en la circulación periférica, en la piel. Esta micotoxina es un compuesto heterociclicoo de nitrógeno (policíclico) con dos partes, una derivada del triptófano y la otra de la piperazina. En la actualidad son conocidos 9 tipos de esporidesminas, denominados de la letra A a la J, siendo la primera la que se produce en mayor cantidad (Radostits, 2002). Según sostienen Licoff y cols., 2008, los aislamientos de P. chartarum y su evaluación por medio de un test de ELISA, empleado por primera vez en el país, generó información sobre la 14 existencia de cepas productoras de esporidesmina en Argentina, y que el 30% de las cepas analizadas fueron capaces de producir toxina; esto toma importancia en la evaluación del potencial tóxico de los forrajes a la hora de confirmar un diagnóstico. La enfermedad comienza de forma brusca con letargia, anorexia, epífora, descarga nasal, diarrea transitoria y disminución brusca de la producción de leche. Entre los días 10 a 14, los animales comienzan con lesiones de fotosensibilización e ictericia. Las vacas lecheras, manifiestan primariamente una merma importante en la producción láctea y posteriormente mastitis, como consecuencia de las lesiones en ubre. Estas alteraciones ocasionan graves pérdidas a nivel productivo (Radostits y col., 2002). El principal órgano afectado es el hígado, observándose aumentado de tamaño, de color amarillento, con bordes redondeados y atrofia del lóbulo izquierdo. La vesícula biliar aparece distendida, congestiva y edematosa. También se observan hemorragias en epicardio, petequias en riñones y lesiones de cistitis por eliminación de esporidesmina por la orina (Riet-Correa y col., 1993). La histopatología revela colangitis, pericolangitis, proliferación celular en ductos, fibrosis y colestasis. Estas lesiones generan una reducción progresiva del flujo biliar y al cabo de 14 días se vuelve prácticamente inexistente, situación que lleva a un acúmulo de filoeritrina en piel (Riet-Correa y col., 1993; Radostits y col., 2002; Odriozola, 2010). La enfermedad clínica es una típica fotosensibilización secundaria, que comienza por un daño hepático con oclusión de los conductos biliares. El primer signo puede ser una diarrea transitoria y los animales en lactación experimentan una repentina y pronunciada caída en la producción de leche. Algunos días más tarde, se observan los signos de fotosensibilización, incluyendo irritación, enrojecimiento y edema de las áreas de piel no pigmentadas, seguido por exudación serosa de las zonas inflamadas. Esto ocurre generalmente 10 a 20 días después de la primera exposición a la pastura tóxica o a la administración experimental de esporidesmina. 15 Los animales afectados buscan protegerse del sol y están débiles e inquietos, generalmente con el apetito deprimido, aunque muchos pueden pastorear en días nublados y luego de noche. Se hace evidente la ictericia en las mucosas de los párpados, labios, boca y vulva, persistiendo durante varios días en los casos leves y durante varias semanas en animales con daño hepático severo. En bovinos, se observan lesiones ulcerativas en la punta y parte inferior de la lengua; esto es debido a que los animales exponen la cara ventral de la lengua a los rayos solares por el continuo lamido de las zonas afectadas. No todos los animales con daño hepático producido por la esporidesmina mostrarán signos clínicos de la enfermedad. Los signos aparecen en aquellos animales en los cuales la oclusión de los conductos biliares está muy extendida, o afecta a aquellos ductos importantes, de manera que la excreción de la bilis está severamente comprometida y entonces se vuelca al torrente sanguíneo. En todos los casos, excepto en los más severos, la mayoría de los animales muestran pocos o ningún signo de la enfermedad, salvo letargia y descenso en la producción láctea o en la tasa de crecimiento, aunque el análisis de los niveles enzimáticos sanguíneos revelará que los animales han tenido daño hepático, y en algunos casos bastante severo. La productividad de los animales recuperados de un daño hepático causado por la esporidesmina, está generalmente comprometida aunque se presenten o no signos de eczema facial. Tales animales tienen generalmente pesos más bajos, fertilidad reducida y mayor probabilidad de refugo o de morir ante una enfermedad metabólica; debido auna escasa disponibilidad forrajera y/o a un estrés de producción, asociado a la parición. Los cambios patológicos macroscópicos consisten en áreas levemente deprimidas, de coloración amarillenta, esparcidas por todo el parénquima del hígado. El daño a los hepatocitos ocurre paralelamente, pero es difícil determinar si se debe a un efecto directo de la toxina o es un efecto secundario a la retención de bilis. Además de estas lesiones, fueron reportadas en vejiga y vesícula biliar hemorragias, edema y ulceraciones (Odriozola, 2010). 16 El diagnóstico se basa en los signos clínicos, en la determinación de los parámetros bioquímicos alterados, fundamentalmente en la elevación de la enzima γGT, en los hallazgos de necropsia e histopatológicos y en el conteo elevado de esporas en la pastura (Odriozola, 2010). El diagnóstico definitivo se basa en el cultivo de esporas y en la detección de esporidesmina mediante ELISA o HPLC (Licoff N y cols., 2008). 17 3. Exposición del caso 3.1. Antecedentes El día 17/06/2015 fue solicitada la presencia del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado (SDVE) del INTA EEA Balcarce por el M.V Ricardo Seguí, en un establecimiento ubicado en el partido de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. El establecimiento cuenta con 1.500 ha, dedicadas a la agricultura y ganadería, disponiendo de semilomas y bajos, cubiertos con pasto natural y pasturas implantadas destinadas a la ganadería. El rodeo problema estaba compuesto por 420 vaquillonas alimentadas a base de pastura de Rye Grass (Lolium prerenne); se les suministraba maíz en comederos a la tarde, el cual posteriormente fue suspendido, debido a la presencia de hongos. Respecto a la sanidad, los animales habían recibido, al pie de la madre, una dosis de vacuna para la prevención de enfermedades respiratorias y una dosis de vacuna contra “mancha”. Al momento del destete se les aplicó una segunda dosis de vacuna contra mancha y una vacuna contra queratoconjutivitis. Algunos animales del lote fueron tratados con yodopovidona y antibiótico (Estreptopendiben®), por sospecha de actinobacilosis, sin obtener respuesta al tratamiento; el resto de los afectados fueron tratados con estrepto-penicilina. 3.2. Motivo de consulta El 10 de junio del 2016 se observó que 6 vaquillonas de 10 meses de edad, presentaban vulvovaginitis purulenta, morro reseco, edema palpebral y epífora. Además, dos animales se encontraban ciegos, presentaban sialorrea y lesiones ulcerativas en la cara ventral de la lengua. Al momento de la primera visita, se observó que varios de los animales afectados presentaban una variedad de signos, según la evolución de la enfermedad en cada uno de ellos. Varios animales presentaban desprendimiento del epitelio lingual, del de morro y de labios, hemorragias en ollares, tanto por lesiones internas como externas, edema e hiperqueratinización vulvar, úlcera corneal con acentuado edema palpebral e hiperqueratosis, acompañados de una marcada 18 epífora y sialorrea. El rodeo afectado estaba formado por terneras Aberdeen Angus negras, Aberdeen Angus coloradas y cruzas Aberdeen Angus con Hereford; estas últimas siempre (primera y segunda visita) fueron, clínicamente, las más afectadas. Foto 1: Edema palpebral, sialorrea. Foto 2: Edema parpebral, desprendimiento de epitelio (párpado superior), epífora. 19 Fotos A-D: (A) Desprendimiento de epitelio de lengua, de morro y de labios, con presencia de sangre. (B) Hemorragia en ollares, con lesiones tanto internas como externas. (C) Alteración en la mucosa de vulva, con tejido edematizado e hiperqueratinización vulvar. (D) Úlcera corneal, con edema e hiperqueratosis palpebral. Se procedió a la inspección clínica de cada ternera, con la consecuente toma de temperatura rectal y obtención de muestra de sangre de la vena yugular para remitir al laboratorio. Se recorrió el lote de Rye Grass perenne (Lolium prerenne) en el que se encontraban los animales, en busca de plantas tóxicas y se recolectaron muestras del mismo, junto con maíz enmohecido, para realizar identificación y recuento de esporas y determinación de micotoxinas. Luego de transcurridos 30 días, al momento de la segunda visita para realizar el segundo muestreo, la enfermedad había avanzado y había varios animales 20 emaciados, ciegos, los que al intentar huir o bien caminar, se chocaban los alambrados, motivo por el cual se lastimaban. El desprendimiento de epitelios, costras y zonas de necrosis se había acentuado, así como la cantidad de heridas hemorrágicas. Foto 3 : Abundante sialorrea, edema Foto 4: Desprendimiento de epitelio, palpebral, desprendimiento de epitelio y necrosis peri orbital y en morro, necrosis. Estadio más avanzado de la edema, sialorrea y opacidad corneal. enfermedad. 21 3.3. Temperatura corporal y observaciones clínicas Tabla 1 – Resultados de los registros realizados a la inspección clínica Identificación 1(G676) Oculares Orales y morro Necrosis Úlcera sangrante en morro, periorbital hemorragia y desprendimiento y epífora del epitelio lingual Vulvares Temperatura Necrosis 39.3 2 Necrosis periorbital Úlcera en lengua y hocico Necrosis 39.7 3 Necrosis periorbital s/d Necrosis 40 4 Necrosis periorbital s/d Necrosis 39.5 5 Necrosis periorbital Necrosis sin úlcera s/d 39.6 6 (G498) Necrosis periorbital y epífora Úlceras severas y necrosis en morro y cavidad oral, salivación severa Necrosis, edema, ictericia y úlceras 39.7 7 (G370) Necrosis periorbital y epífora Salivación abundante con presencia de sangre s/d 39.8 8 (G709) Necrosis periorbital Úlceras Edema 40.2 9 (G328) Necrosis periorbital Úlceras moderadas Sin lesiones 39.7 10 (G702) Necrosis periorbital s/d Sin lesiones 39.5 22 3.4. Informe de Laboratorio 3.4.1. Informe de Laboratorio de bioquímica Tabla 2 – Resultados de las muestras para enzimas GOT y Gamma GT Primer muestreo: 18 de junio de 2015 (día 0). Segundo muestreo: 18 de julio de 2015 (día 30). 3.4.2. Informe Laboratorio de Toxicología Muestras enviadas: Maíz entero (Zea mays) y Rye Grass (Lolium perenne) Análisis solicitados: Determinación de presencia de micotoxinas y del hongo Pithomyces chartarum. Tabla 3 – Resultados de los análisis solicitados 3.4.3 Informe de Laboratorio de Virología Muestra: Hisopados nasales Aislamiento e identificación viral: Luego de 4 pasajes en cultivos celulares NO se observó efecto citopático. 23 La posterior identificación viral por inmunofluorescencia de esos cultivos resultó NEGATIVA a Herpes virus bovino tipo 1 (HVB) y al virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB). Comentario: Aislamiento viral Negativo Muestra: Sueros bovinos Método: Prueba de seroneutralización (virus “fijo”/suero variable) Tabla 4 – Resultados de seroneutralización Primer muestreo: 18 de junio de 2015 (día 0). Segundo muestreo: 18 de julio de 2015 (día 30) 24 4. Discusión Los signos clínicos y las lesiones observadas en los animales afectados (edema palpebral, lesiones en morro y vulva, en zonas despigmentadas y úlceras en zona ventral de la lengua) concuerdan en su totalidad con lo descrito por distintos autores (Radostits, 2009; Jubb y col., 1990; Dirksen, 2005; Odriozola, 2010; Couto, 1989), permitiendo realizar el diagnóstico presuntivo de Fotosensibilización. Los datos de laboratorio acompañaron el diagnóstico, diferenciándolo de otras enfermedades con signos similares. No obstante, los valores de las enzimas hepáticas, si bien estaban aumentados, deberían estarlo significativamente, como citan varios autores en distintos casos de fotosensibilización (D´Esposito y otros., 2006; Odriozola y otros., 2009; Preliasco y otros., 2016). Los resultados de conteo de esporas de Pithomyces chartarum fueron negativos, lo que indica que en el momento de muestreo no se encontraron rastros del hongo, no descartando que puede haber estado presente días o semanas antes, causando esas lesiones de forma secundaria. Por otro lado, los resultados del laboratorio de Virología no mostraron títulos de Herpes virus bovino (HVB), el cual en primera instancia fue el diagnóstico diferencial, dado el tipo y curso de las lesiones observadas en la primer visita. Si bien no hubo muertes, la morbilidad fue elevada, como lo describen varios autores (Radostits, 2009; Jubb y col., 1990; Dirksen, 2005; Odriozola, 2010; Couto, 1989, D´Esposito y otros., 2006; Odriozola y otros., 2009; Preliasco y otros., 2016). 25 5. Conclusión Los sistemas de cría y recría en la zona de Ayacucho se desarrollan sobre campos naturales y, en menor medida, sobre pasturas implantadas, donde habitualmente se encuentran distintas plantas toxicas autóctonas y/o introducidas, que forman parte del hábitat natural, y suelen generar casos de intoxicación, que pueden producir lesiones compatibles con las observadas en casos de fotosensibilización. Los estudios realizados no permitieron confirmar el origen de la patología diagnosticada. 6. Observaciones y recomendaciones Casos similares al descripto generalmente se presentan en forma esporádica, debido a la poca palatabilidad del forraje disponible, por lo que su consumo se relaciona con ciertos factores, como ingesta accidental con otras plantas, escasez forrajera, alta carga animal, sed, hambre, desconocimiento por parte de los animales, de las plantas tóxicas. El presente caso, muestra la importancia de tener en cuenta esta enfermedad dentro del diagnóstico diferencial, a fin de llegar a un rápido diagnóstico, instaurar un correcto tratamiento y, finalmente, adoptar medidas de manejo, consideradas como preventivas, tendientes a disminuir las pérdidas económicas directas e indirectas que se producen, las que muchas veces son subestimadas. 26 7. Bibliografía Almeida da Costa R, Krabbe AA, Ferrão SA, Leite dos Anjos B (2015). Fotodermatite em bovinos induzida experimentalmente pela ingestão de Senecio brasiliensis. XLIII Jornadas Uruguayas de Buiatría, Paysandú, Uruguay, p 268270. Blowey RW, Weaver AD (2006). Atlas en color de enfermedades y trastornos del ganado vacuno. 2a ed. Madrid, Elsevier, 223p. Cano Celada (2008). Tesina de Fotosensibilización: (http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/.../FOTOSENSIBILIZACION.doc) Capelli A, Domínguez R, Sosa S, Moratorio G, García y Santos C (2012). Fotosensibilización hepatógena en bovinos pastoreando avena y raigrás. IV Congreso Asociación Uruguaya de Producción Animal. Disponible en: http://www.revistasmvu.com.uy/revistas/congreso-aupa.pdf Couto RJ (1989). Toxicología Veterinaria. 2a ed. Barcelona, Salvat, 618p. D´Esposito, R, Martinez, C; Noste, J; Nigro, C, 2006. VIII Jornadas de Divulgación Tecnico-Cientifícas. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. Fotosensibilización Hepatógena en Bovinos por Periconia sp Dickie, C. W., y J. R. Berryman. «Polioencephalomalacia and Photosensitization Associated with Kochia scoparia Consumption in Range Cattle.» Journal of the American Veterinary Medical Association 175, nº 5 (1979): 463-465 Dirksen G, Gruner HD, Stober M (2005). Medicina Interna y Cirugía del Bovino. Volumen 1 4ta ed. Buenos Aires: Inter-Médica 83-84-84p Gallo G (1987). Plantas tóxicas para el ganado en el cono sur de América. 2a ed., Buenos Aires, Hemisferio Sur, 213p 27 García y Santos C, Elías F, Ramos AT, Soares MP, Schild AL (2003). Intoxicaciones por plantas diagnosticadas en bovinos por el Laboratorio Regional de Diagnóstico (UFPEL) entre 1990 y 2002. XXXI Jornadas Uruguayas de Buiatría, Paysandú, Uruguay, p 141-143. Gardey, Pedro. «Intoxicación con Kochia scoparia (Morenita): Revisión bibliográfica y reporte de un caso clínico en bovinos adultos.» Tesina de la Orientacion en Sanidad Animal, Tandil, 2010 Jubb KU, Kennedy PC, Palmer N (1990). Patología de los animales domésticos 3ed. Montevideo, Hemisferio Sur, 672p. Jubb, Kenedy and Palmer (2007). Pathology of domestic animals (fifth edition). Volumen 1, p 623-626. Licoff, N; Khalloub, P.; Diab, S; Cantón, G; Odeón, A y Odriozola, E, 2008. Evaluación toxicológica de Pithomyces chartarum en Argentina. Rev. Med. Vet. (Buenos Aires); 89, 1: 9-12 Marin R.E ; Erquiaga R ; Sernia C ; Morrel E ; Scicchitano S ; Odriozola E. 2005. Vet. Arg. 22(215):332-343. http://www.produccion-animal.com.ar/ Odriozola, E.R.1*; Lloberas, M.1, Cantón, G.J.1; Costa, E.F.2; Campero, C.M.1. 1. Grupo de Sanidad, INTA EEA Balcarce, CC276, C7620, Balcarce, Bs. As. 2. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. Fotosensibilización espontánea por consumo de mijo (Panicum miliaceum L.) en terneras. Rev. Med. Vet. (B. Aires) 2009, 90, 3/4: 57 – 60. 28 Odriozola E. Residencia Interna en Salud Animal. INTA EEA Balcarce, Mayo 2010, p 206-213. http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/ClinicaQuirurgicaGrandesAni males/images/Documentos/2015/MATERIAL%20DE%20ESTUDIO%202012.pdf Perusia, O. R. Trastornos Toxicológicos. Informe, Esperanza - Santa Fe: IVIS, (2000), p 6-7. Tomado de: https://www.scribd.com/document/241709731/Trastornos-Toxicologicos-enbovinos1-pdf Quiroz Garcia, Jose Luis (1), Laplace, Leticia Veronica (1), Rodriguez, Alejandro Martin (1), Laplace, Sofia Alicia (2), 2011. 1- INTA EEA Cuenca del Salado; 2Escuela Agropecuaria Eustoquio Díaz Vélez. Plantas tóxicas para el ganado en la cuenca del salado. http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_eea_cs_-_plantas_txicas.pdf Radostits OM, Gay cc, Blood DC Hinchcliff KW (2002). Medicina Veterinaria. Tratado de las Enfermedades del Ganado Bovino, Ovino, Porcino, Caprino y Equino. 9°ED. Madrid, Mc Graw Hill, 2215p Riet Alvariza F, Perdomo E, Corbo M, Beriao J, De la Peña L, Parada L, Michelena E, Quadrelli JC, Alzugaray I (1977b). Nuevos casos de fotosensibilización hepatógena producidos por el “Hongo de la pradera” Pithomyces chartarum. V Jornadas de Buiatría, Paysandú, Uruguay, sección vi, p 1-11. Riet-Correa F, Méndez M del C, Schild AL (1993). Intoxicações por plantas e micotoxicosesem animais domésticos. Montevideo, Agropecuaria Hemisferio Sur, 340p. 29 Riet-Correa F, Medeiros R (2001). Intoxicacoes por plantas em ruminantes no Brasil e no Uruguai; impotancia economica, controle e riscos para saúde pública. Pesq.Vet.Bras. 21(1): 38-42. Rossanigo C. E.1, Toselli J.2.(1), 2015. Laboratorio de Sanidad Animal. EEA INTA. San Luis. CC 17, (5730), Villa Mercedes (San Luis), Arg.(2) Actividad Privada. https://www.researchgate.net/publication/280494020_Fotosensibilización_por_Mor enita_Kochia_Scoparia_acompañada_de_abortos [accessed May 20 2018]. Wilmer Ochoa Ochoa (2012). “Toxicología de la Fotosensibilización en Ganaderías de leche”, 25p: (http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/432/1/TESIS.pdf 30