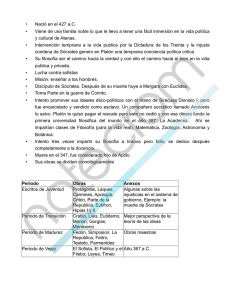

PLATÓN · JENOFONTE Apología de Sócrates EDICIONES RIALP, S. A. MADRID 2 © 2014 de la presente edición, preparada por EDUARDO FERNÁNDEZ, by EDICIONES RIALP, S. A., Alcalá, 290 - 28027 Madrid (www.rialp.com) Fotografía de cubierta: © idea - Fotolia.com Realización ePub: produccioneditorial.com ISBN: 978-84-321-4462-2 No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 3 ÍNDICE PORTADA PORTADA INTERIOR CRÉDITOS PRESENTACIÓN APOLOGÍA DE SÓCRATES. PLATÓN I. SÓCRATES RESPONDE A LAS ACUSACIONES II. SÓCRATES ACEPTA LA CONDENA Y PROPONE UNA PENA III. CONDUCTA DE SÓCRATES DESPUÉS DE LA SENTENCIA APOLOGÍA DE SÓCRATES. JENOFONTE I. POR QUÉ RAZÓN EL SABIO ATENIENSE NO QUERÍA PREPARAR SUS MEDIOS DE DEFENSA II. SÓCRATES RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE SUS ENEMIGOS III. CONDUCTA DE SÓCRATES DESPUÉS DE LA SENTENCIA 4 PRESENTACIÓN Sócrates no es un filósofo convencional, vivió en el periodo más brillante de la Grecia clásica, en la Atenas del siglo V a. C.; participó en la vida pública e incluso en algunas batallas como ciudadano ejemplar (Potidea, Anfípolis, Delión); también tuvo que protagonizar los tiempos políticamente revueltos que siguieron al enfrentamiento con Esparta, la pérdida y restauración de la democracia y el comienzo de la decadencia ateniense. Poco sabemos de su vida, a pesar de que su figura marca un antes y un después en los anales de la Filosofía. En cualquier caso, debía de ser un personaje molesto, con apariencia de sofista, que deambulaba de acá para allá interrogando a unos y a otros, poniendo en evidencia la ignorancia de los que estaban seguros de su propia sabiduría. Es por ello que sus enemigos urdieron quitarlo de en medio con dos acusaciones presentadas por Meleto, un poeta mediocre y ultrajado. Se le acusaba de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses del Estado, sustituyéndolos con extrañas visiones, similares a la voz de la conciencia, pero que él denominaba dios (daimon). En el fondo, era una acusación de traición al Estado. Este curioso Sócrates ve la ocasión de dar una última lección de entereza y dignidad durante su defensa, de forma que, tras la primera votación, muy igualada, en la que es condenado por 30 votos, de nuevo por su ironía y franqueza, se hace más odioso a los jueces, que terminan por corroborar la sentencia con más de dos tercios de los votos. Su retrato nos ha llegado gracias a las noticias de un nutrido grupo de discípulos en quienes dejó honda huella, especialmente su condena a muerte. Platón lo convirtió en el protagonista de sus diálogos y Jenofonte escribió sobre los recuerdos que tenía de él. Ambos emplearon los argumentos que Sócrates utilizó en su juicio para escribir una apología que mantuviera viva e incólume su memoria. La visión de Platón, más idealista, recrea con destreza dramática las palabras de su maestro. No lo defiende según la ley civil, sino según la ley moral. Jenofonte, en cambio, más funcional, aunque no estuvo presente en el juicio, utiliza a Hermógenes, otro discípulo de Sócrates que sí asistió, para sustentar su testimonio y presentar al maestro afrontando la muerte como un final trágico que ponga fin a las penalidades de la vejez. Ambas obras se complementan y perfeccionan para dar una visión más completa de uno de los personajes más trascendentales de la cultura occidental. Para la obra de Platón presentamos una traducción divulgativa, pegada al texto griego, sin aparato de notas eruditas que complicarían y dificultarían la lectura. Para el texto griego seguimos la edición de Enrique Ángel Ramos Jurado, publicada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en su colección Alma Mater, Madrid 2002. Para la obra de Jenofonte, hemos utilizado la traducción de Antonio González Garbín, 5 Opúsculos de escritores griegos, Apología de Sócrates por Jenofonte, Almería 1871, adaptando únicamente la grafía pero manteniendo las notas y el texto original. Eduardo Fernández 6 PLATÓN APOLOGÍA DE SÓCRATES 7 I. SÓCRATES RESPONDE A LAS ACUSACIONES Yo no sé, atenienses, qué impresión habrá causado en vosotros el discurso de mis acusadores. He de reconocer que tan persuasiva ha sido su manera de hablar sobre mí, que no me he reconocido a mí mismo y, sin embargo, puedo asegurar que no han dicho una sola palabra que sea verdad. De todas sus calumnias, la que más me ha sorprendido es la advertencia que os han hecho para que estéis en guardia y no os engañe con mi elocuencia. Pues me parece el colmo del descaro ni siquiera temer la vergüenza que les voy a provocar en este momento haciendo ver que no soy elocuente, a no ser que llamen elocuente al que dice la verdad. Si es esto lo que pretenden, reconozco que soy un gran orador; pero no lo soy a su manera, porque, repito, no han dicho ni una sola palabra verdadera; en cambio, vosotros vais a escuchar de mi boca la pura verdad, no mediante un discurso adornado de frases brillantes y palabras escogidas, ¡por Zeus!, como sucede en los discursos de mis acusadores, sino en un lenguaje sencillo y llano; porque estoy seguro de que digo la verdad y ninguno de vosotros debe esperar otra cosa de mí. Además, atenienses, no sería propio de mi edad presentarme ante vosotros como un joven con palabras precocinadas. Por eso el único favor que os pido, atenienses, es que cuando veáis que empleo en mi defensa términos y expresiones comunes, los mismos que he usado cuando he conversado con vosotros en la plaza pública, en las casas de contratación y en los demás sitios en que me habéis visto, no os sorprendáis ni os irritéis contra mí; porque aunque tengo más de setenta años, esta es la primera vez en mi vida que comparezco ante un tribunal de justicia. Para empezar, soy extraño al lenguaje que aquí se habla. Si fuera yo extranjero me permitiríais hablar con la expresión y el acento de mi país. De igual modo os pido también —y creo justa mi petición— que no os fijéis en mi manera de hablar, si es buena o mala, sino que miréis únicamente con toda la atención posible si os digo cosas justas o no. Porque en esto consiste el deber del juez, como en decir la verdad consiste el deber del orador. Es justo que comience por responder a mis primeros acusadores y por refutar las primeras acusaciones antes de llegar a las últimas que se han promovido contra mí. Porque desde hace ya muchos años tengo entre vosotros muchos acusadores, y no han dicho nada que sea cierto. Temo más a estos que a Ánito y a los suyos, aunque sean muy elocuentes; los primeros son mucho más temibles, porque siendo en su mayoría compañeros vuestros desde la infancia, os persuadían y me acusaban mentirosamente, diciéndoos que hay un cierto Sócrates, hombre sabio, que indaga lo que pasa en los cielos y en el fondo de la tierra, y hace más fuerte el argumento más débil. Los que han difundido estos falsos rumores son mis más peligrosos acusadores, porque como sus palabras son creídas, quienes les escuchan llegan a convencerse de que los hombres que investigan como yo lo hago no creen en los dioses. Por otra parte, estos 8 acusadores son numerosos, y llevan mucho tiempo señalándome. Os han prevenido contra mí cuando erais niños o todavía muy jóvenes. Por vuestra corta edad podíais dar crédito a sus acusaciones más fácilmente, sin que el acusado estuviera presente para rebatir sus ataques. Y lo más injusto de todo es que no es posible conocer ni nombrar a mis acusadores, a excepción de un cierto autor de comedias[1]. Todos aquellos que por envidia o por malicia os han inculcado todas estas falsedades y los que, convencidos ellos mismos, han convencido a otros, quedan ocultos en el anonimato sin que pueda yo llamarlos ante vosotros ni refutar sus acusaciones; y por lo tanto, para defenderme, me veo obligado a dar palos de ciego, como se dice vulgarmente, y que argumente y me defienda sin que nadie me responda. Considerad, atenienses, que tengo que enfrentarme con dos clases de acusadores, como os he dicho: los que me acusan desde hace mucho tiempo y los que ahora me citan ante el tribunal; y creedme, os lo suplico, es preciso que yo responda primero a los más antiguos, porque son los primeros a quienes habéis oído y han producido en vosotros más profunda impresión. Pues bien, atenienses, debo iniciar mi defensa y arrancar en muy poco tiempo una calumnia alimentada en vosotros durante mucho tiempo. Desearía con todo mi corazón que fuese en vuestro beneficio y en el mío, y que mi defensa sirviera así para algo, pero no me hago ilusiones, pues sé lo difícil que es esto. Sin embargo, que suceda como los dioses quieran, pues es preciso obedecer a la ley y presentar mi defensa. Remontémonos, pues, desde el principio al origen de la acusación por la que tengo tan mala fama y que ha llenado de confianza a Meleto para arrastrarme ante el tribunal. ¿Qué decían mis primeros acusadores? Porque es preciso presentarla como si, en efecto, se tratara de una acusación formal y expresarla como una declaración jurada: «Sócrates es culpable porque se mete donde no le llaman al investigar lo que pasa en los cielos y en la tierra; al hacer más fuerte el argumento más débil y enseñar a otros sus doctrinas». Esta es la acusación; ya la habéis visto en la comedia de Aristófanes en la que se representa un cierto Sócrates, afirmando que se pasea por los aires y otras tonterías semejantes, que yo desconozco por completo; y esto no lo digo porque desprecie esta clase de conocimientos, no vaya a ser que entre vosotros haya alguno entendido en ellos y Meleto me formule nuevos cargos por esta concesión, sino que es solo para haceros ver que yo jamás me he mezclado en tales cosas, pudiendo poner por testigos a la mayor parte de vosotros. Los que habéis conversado conmigo, y que estáis aquí en gran número, os invito a que declaréis si alguna vez me oísteis hablar de semejante clase de ciencias ni de cerca ni de lejos; y así podréis comprobar que en todos esos rumores que se han levantado contra mí, no hay ni una sola palabra de verdad; y si alguna vez habéis oído que yo me dedicaba a la enseñanza y que cobraba por ello, es también otra falsedad. Porque también a mí me parece bueno eso de poder instruir a los hombres, como hacen Gorgias de Leontinos, Pródico de Ceos o Hipias de Elea[2]. Estos grandes personajes tienen la increíble capacidad, donde quiera que vayan, de persuadir a los jóvenes a que se unan a ellos y abandonen a quienes podrían ser sus maestros entre sus conciudadanos sin 9 costarles un duro. Y no solo les pagan la enseñanza, sino que contraen con ellos una deuda de agradecimiento infinito. He oído decir que vino de Paros aquí otro hombre de estos y que es muy hábil; pues hace unos días pasé casualmente por la casa de Calias, hijo de Hipónico, hombre que gasta más con los sofistas que todos los ciudadanos juntos, y le interrogué de este modo, pues son dos los hijos que tiene: —Calias, si tuvieses por hijos dos potros o dos terneros, ¿no trataríamos de ponerles al cuidado de un hombre entendido, bien pagado, para hacerlos tan buenos y hermosos cuanto pudieran serlo y les diera todas las buenas cualidades que debieran tener? ¿Y este hombre entendido no debería ser un experto en caballos y en las tareas del campo? Pero, puesto que tú tienes por hijos hombres, ¿qué maestro has decidido darles? ¿Qué hombre conocemos que sea capaz de dar lecciones sobre los deberes del hombre y del ciudadano? Porque no dudo que habrás pensado bien en esto por tener dos hijos. ¿Conoces a alguno? —Sí —me respondió Calias. —¿Quién es —le repliqué—, de dónde es, y cuánto cobra? —Es Éveno, Sócrates —me dijo—, es de Paros y cobra cinco minas. Y me pareció que el tal Éveno debía considerarse realmente dichoso, si es cierto que posee este talento y puede comunicarlo a los demás. Por lo que a mí toca, atenienses, me llenaría de orgullo y me tendría por afortunado si tuviese esta cualidad, pero desgraciadamente no la tengo. Alguno de vosotros me dirá quizá: «Pero Sócrates, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde nacen estas calumnias que se han divulgado contra ti? Porque si te has limitado a hacer lo mismo que hacen los demás ciudadanos, nunca debieron difundirse tales rumores. Dinos, pues, cuál es en realidad tu ocupación, para que no te juzguemos equivocadamente». Esta objeción me parece justa. Voy a explicaros lo que tanto me ha desacreditado y ha hecho mi nombre tan famoso. Escuchadme, pues. Quizá algunos de vosotros no crean que hablo en serio, pero podéis estar seguros de que no os diré más que la verdad. La reputación que yo haya podido adquirir no tiene otro origen que una cierta sabiduría que existe en mí. ¿Qué sabiduría es esta? Sin duda es una sabiduría puramente humana y solo en este sentido puedo llegar a ser sabio. En cambio, los hombres de los que os acabo de hablar, son sabios con una sabiduría mucho más que humana que no sé cómo nombrarla, porque no la conozco, y todos los que me la imputan, mienten y solo intentan calumniarme. Y ahora, atenienses, no os lancéis contra mí si al hablar os parezco demasiado pretencioso; no diré palabras mías, sino que lo probaré con una autoridad digna de crédito. Por testigo de mi sabiduría os daré al mismo dios de Delfos[3] que os dirá si la tengo y en qué consiste. Todos conocéis a Querefonte, compañero mío de infancia como lo fue de la mayor parte de vosotros, ese que fue desterrado con vosotros y con vosotros volvió. Ya sabéis cómo era Querefonte y qué apasionado era en cuanto emprendía. Un día, cuando fue a Delfos, tuvo el atrevimiento de preguntar al oráculo — os suplico que no os irritéis con lo que voy a decir— si había en el mundo un hombre más sabio que yo; la Pitia le respondió que no había ninguno. Querefonte ha muerto, 10 pero su hermano, que está entre nosotros ahora, podrá dar fe de ello. Tened presente, atenienses, por qué os cuento todas estas cosas; pues es solo para que veáis de dónde proceden esos falsos rumores que han surgido contra mí. Cuando supe la respuesta del oráculo, dije para mí: «¿Qué quiere decir el dios?, ¿qué sentido ocultan estas palabras?». Porque yo sé de sobra que en mí no existe semejante sabiduría ni pequeña ni grande. Entonces, ¿qué quiere decir al declararme el más sabio de los hombres? Porque sin duda él no miente: la divinidad no puede mentir. Dudé mucho tiempo del sentido del oráculo hasta que por fin, después de un gran esfuerzo, me propuse hacer la prueba siguiente: fui a casa de uno de nuestros conciudadanos que pasa por uno de los más sabios de la ciudad. Yo creía que allí mejor que en otra parte encontraría argumentos para rebatir al oráculo y presentarle un hombre más sabio que yo, por más que me hubiera declarado el más sabio de los hombres. Interrogando pues a este hombre, de quien baste deciros, sin necesidad de descubrir su nombre, que era uno de nuestros grandes políticos, y conversando con él, me encontré con que todo el mundo le creía sabio. Él mismo se tenía por tal, pero en realidad no lo era. Después de este descubrimiento, me esforcé en hacerle ver que de ninguna manera era lo que él creía ser y, desde entonces, me hice odioso a este hombre y a muchos de sus amigos que asistieron a la conversación. Luego, al salir de allí, razonaba conmigo mismo y me decía: «Yo soy más sabio que este hombre. Puede muy bien suceder que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno; pero encuentro esta diferencia: que él cree saberlo aunque no sepa nada, mientras yo, no sabiendo nada, tampoco creo saberlo». Me parece que, aunque solo fuera en esto, yo era más sabio, porque no me dedico a presumir de lo que no sé. Desde allí me fui a casa de otro a quien se le tenía por más sabio que el anterior; me encontré con lo mismo y me granjeé nuevos enemigos. No por esto me desanimé; fui en busca de otros, bien consciente de que me hacía odioso, y aunque temía los resultados, me sentía obligado a ello, pues no dudaba de que debía preferir la voz del dios a todas las demás cosas. Y para dar con el verdadero sentido del oráculo, debía ir de puerta en puerta por las casas de todos aquellos que gozaban de gran reputación; pero ¡oh dioses! he aquí, atenienses, el fruto que saqué de mis indagaciones, porque es preciso deciros la verdad: todos aquellos que pasaban por ser los más sabios me parecieron no serlo. En cambio, todos aquellos que no gozaban de esta opinión, los encontré en mucha mejor disposición para serlo. Tengo que acabar de contaros todos mis esfuerzos, así como otros tantos intentos que emprendí para conocer el sentido del oráculo. Después de estos grandes hombres de Estado me fui a los poetas, tanto a los que hacen tragedias como a los poetas ditirámbicos y otros. No dudaba de que, con ellos, se me cogería in fraganti, como suele decirse, pues me sentía más ignorante que ellos. Para esto examiné las obras suyas que me parecían mejor trabajadas y les pregunté qué querían decir y cuál era su objeto, para que me sirviera de instrucción. Pudor tengo, atenienses, en deciros la verdad, pero no hay más remedio, es preciso decirla. No hubo uno entre todos los presentes, incluso entre los mismos autores, que supiese hablar ni dar razón de sus poemas. Claramente entendí que no es la sabiduría la que guía a los poetas, 11 sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos; que todos dicen muy buenas cosas sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar en este caso; y al mismo tiempo me convencí de que, a causa de la poesía, se creían los más sabios en todas las materias, aunque no entendieran nada. Les dejé, pues, persuadido de que era superior a ellos, por la misma razón que había experimentado con los políticos. Por último, fui en busca de los artesanos. Estaba bien convencido de que yo nada entendía de su profesión, que los encontraría muy capaces de hacer muy buenas cosas, y en esto no podía engañarme. Sabían cosas que yo ignoraba, y en esto eran más sabios. Pero, atenienses, los más entendidos entre ellos me parecieron incurrir en el mismo defecto que los poetas, porque no hallé uno que por ser buen artista no se creyese capacitado e instruido en las más grandes cosas; y esta falta quitaba todo el mérito a su habilidad. De modo que me preguntaba a mí mismo, como si hablará por el oráculo, si prefería ser tal como soy, es decir, ni sabio con la sabiduría de estas gentes ni ignorante con su ignorancia, o era preferible tener las dos cosas que veía en ellos y ser como ellos. Me respondí a mí mismo y al oráculo que me compensaba ser como soy. De esta indagación, atenienses, han nacido contra mí todos estos odios y estas enemistades peligrosas que han originado las calumnias que conocéis y me han hecho adquirir el nombre de sabio; porque todos los que me escuchan creen que sé todo aquello que descubro como ignorancia de los demás. Me parece, atenienses, que solo dios es verdaderamente sabio y lo que ha querido decir por su oráculo es que toda la sabiduría humana no es gran cosa o, mejor dicho, no es nada; y si el oráculo habla de Sócrates, sin duda se ha valido de mi nombre como un ejemplo, como si dijese a todos los hombres: «El más sabio entre vosotros es aquel que reconoce, como Sócrates, que su sabiduría no es nada». Convencido de esta verdad, para asegurarme más y obedecer al dios, continué mis indagaciones no solo entre nuestros conciudadanos, sino entre los extranjeros, para ver si encontraba algún verdadero sabio. Y, cuando descubro que no lo son, sirvo de intérprete al oráculo haciendo ver a todo el mundo que ninguno lo es. Esto me preocupa tanto que no he tenido tiempo para dedicarme al servicio público ni al cuidado de mis asuntos privados, y vivo en una total pobreza por culpa de este culto que rindo a dios. Por otra parte, muchos jóvenes de las más ricas familias, que son los que tienen más tiempo libre, me siguen espontáneamente; se divierten tanto al ver de qué manera pongo a prueba a todos los hombres, que con frecuencia quieren imitarme con aquellos que encuentran a su paso. Y no hay duda de que encuentran una buena cosecha, porque son muchos los que creen saberlo todo, aunque no sepan nada o casi nada. Todos aquellos que ellos convencen de su ignorancia se enemistan conmigo y no con ellos, y van diciendo por ahí que hay un cierto Sócrates, malvado e infame, que corrompe a los jóvenes. Y cuando se les pregunta qué hace o qué enseña, no saben qué responder y, para disimular su situación apurada, recurren a esas estúpidas acusaciones que ordinariamente se dirigen contra los filósofos, que «investiga lo que pasa en los cielos y en las profundidades de la tierra, no cree en los dioses, hace fuerte el argumento débil». Todo esto sucede porque no se atreven a decir la verdad: que Sócrates los coge in fraganti y 12 descubre que presumen que saben, cuando no saben nada. Como es gente engreída, altiva y numerosa, cuando hablan de mí con premeditación y con una elocuencia capaz de seducir, hace ya tiempo que susurran a vuestros oídos todas estas calumnias que han forjado contra mí. Y hoy me acusan con este objeto Meleto, Ánito y Licón. Meleto representa a los poetas, Ánito a los políticos y artistas y Licón a los oradores[4]. Esta es la razón por la que, como os dije al principio, consideraría un gran milagro si en tan poco tiempo lograra destruir una calumnia que ha gozado de tanto tiempo para germinar y arraigarse en vuestro espíritu. He aquí, atenienses, la pura verdad; no os oculto ni disimulo nada, ni grande ni pequeño, aunque estoy casi seguro de que cuanto digo no hace más que poner el dedo en la llaga; y esto prueba que digo la verdad y que ese es el origen de estas calumnias. Cuantas veces queráis tomaros la molestia de investigarlas, ya sea ahora o más adelante, descubriréis que es así. Aquí tenéis una primera defensa que considero suficiente contra las primeras acusaciones. En cuanto a los otros, trataré de responder a Meleto, a ese hombre de bien tan famoso por el amor a la patria, si hemos de creerle. Repitamos de nuevo ahora esta última acusación como hemos enunciado la primera, ya que son otros los acusadores. Sería más o menos así: «Sócrates es culpable porque corrompe a los jóvenes, porque no cree en los dioses del Estado y porque en lugar de estos propone divinidades nuevas». Esta es la acusación. Veámosla punto por punto. Dice que soy culpable porque corrompo la juventud; pero yo, atenienses, sostengo que el culpable es Meleto, al burlarse de cosas tan serias como arrastrar a otros ante el tribunal solo por dar la impresión de que le preocupan cosas que en realidad jamás le han interesado. Y voy a probároslo. Ven aquí, Meleto, y dime: —¿Hay alguna otra cosa que te preocupe más que el máximo desarrollo de la virtud en los jóvenes? —Nada, indudablemente. —Pues venga, di ahora a los jueces qué hombre mejorará la educación de los jóvenes, puesto que evidentemente tú lo sabes, ya que tanto te preocupa. Porque si has encontrado al que los corrompe, que según dices soy yo, y hasta le has denunciado ante los jueces, es necesario que ahora digas quién los hará mejores. Habla, veamos quién es. ¿Lo ves? Ahora, Meleto, tú callas; estás perplejo y no sabes qué responder. ¿Y no te parece esto vergonzoso? ¿No es una prueba cierta de que siempre te ha resultado indiferente la educación de la juventud? Pero, repito, excelente Meleto, ¿quién puede hacer mejores a los jóvenes? —Las leyes. —Querido Meleto, no es eso lo que te pregunto, sino qué hombre; porque está claro que lo primero que este hombre debe saber son las leyes. —Son, Sócrates, los jueces aquí reunidos. —¿Cómo, Meleto? ¿Estos jueces son capaces de instruir a los jóvenes y hacerlos mejores? 13 —Sí, ciertamente. —¿Pero son todos estos jueces, o hay entre ellos unos que pueden y otros que no? —Todos pueden. —Pues vaya, ¡por Hera! nos has dado un buen número de buenos preceptores. Pero avancemos. Estos asistentes que nos escuchan, ¿pueden también hacer a los jóvenes mejores o no pueden? —Pueden. —¿Y los senadores? —Los senadores lo mismo. —Pero entonces, mi querido Meleto, ninguno de los que vienen a las asambleas del pueblo corrompe a los jóvenes sino que todos son capaces de hacerlos mejores. ¿No es eso? —Así es. —Entonces, según parece, todos los atenienses pueden hacer mejores a los jóvenes menos yo. Solo yo los corrompo. ¿No es esto lo que dices? —Sin duda quiero decir esto mismo. —Verdaderamente, ¡qué mala suerte la mía! Pero continúa respondiéndome. ¿Te parece que sucedería lo mismo con los caballos? ¿Pueden todos los hombres hacerlos mejores y que sea solo uno el que los echa a perder? ¿No será más bien que sucede todo lo contrario, es decir, que haya uno solo o muy pocos expertos que puedan hacerlos mejores, mientras que el resto de los hombres, cuando los montan, los echan a perder? ¿No sucede esto mismo con todos los animales? Sí. Con independencia de que estéis o no de acuerdo en ello Ánito y tú. ¡Qué buena suerte para la juventud, desde luego, si solo hubiese un hombre capaz de corromperla y todos los demás la pusiesen en buen camino! Pero en efecto tú has probado suficientemente, Meleto, que la educación de la juventud no es cosa que te quite el sueño, y tus palabras demuestran claramente que jamás te has ocupado de lo que motiva tu acusación contra mí. Pero ¡por dios!, Meleto, respóndeme a esto. ¿Qué es mejor, vivir con ciudadanos de bien o con sinvergüenzas? Vamos, hombre, responde, que tampoco te pregunto algo del otro mundo. ¿No es cierto que los sinvergüenzas causan siempre mal a su alrededor y que los hombres de bien, en cambio, producen algo bueno? —Sin duda. —Pues ¿quién prefiere recibir un daño más que una ayuda de aquellos a quienes trata? Respóndeme, porque la ley manda que me respondas. ¿Hay alguien tan tonto que quiera recibir mal por bien? —No, no hay nadie. —Pero veamos; cuando me acusas de corromper la juventud y de pervertirla, ¿sostienes que lo hago voluntariamente o sin quererlo? —Voluntariamente, desde luego. —Mira, Meleto, tú eres joven y yo anciano. ¿Es posible que tu sabiduría supere tanto a la mía hasta el punto de darte cuenta que el trato con los malos causa mal y con los buenos causa bien? ¿Es posible que me supongas tan estúpido como para no saber que si 14 convierto en malos a los que me rodean, me expongo a recibir mal de su parte?, ¿y me crees capaz, a pesar de esto, de llevar a cabo una calamidad tan grave voluntariamente? Este punto, Meleto, sinceramente no me convence, y pienso que no hay nadie en el mundo que se lo crea. Una de dos: o yo no corrompo a los jóvenes o, si los corrompo, lo hago sin saberlo y sin quererlo. De modo que en cualquier caso eres un embustero. Si corrompo a la juventud involuntariamente, la ley no permite citar a nadie ante el tribunal por faltas de este tipo. Más bien precisa que se llame aparte a los que las cometen, y se los reprenda e instruya. Ya instruido, cesaría entonces yo de hacer lo que hago involuntariamente. Pero tú, lejos de querer instruirme, me arrastras ante este tribunal donde la ley quiere que se cite a los que merecen ser castigados y no a los que solo deben ser amonestados. Así pues, atenienses, aquí tenemos una prueba evidente de lo que os decía antes: que a Meleto jamás le han importado estas cosas, ni poco ni mucho; jamás ha pensado en ellas. Sin embargo, responde y dinos cómo corrompo a los jóvenes. Según tu denuncia, les enseño a no reconocer los dioses que toda la ciudad reconoce, y a rendir culto a otras divinidades nuevas. ¿No es esto lo que dices? —Sí, eso mismo. —En nombre de esos mismos dioses, explícate con más claridad, por mí y por estos jueces. Porque no acabo de comprender. ¿Me acusas de enseñar que hay muchos dioses —y si creo que hay dioses no soy ateo, faltaría entonces la materia para culparme—, o de si estos dioses no son del Estado? ¿Es esa tu acusación? ¿O bien me acusas de que no admito ningún dios y enseño a los demás a no reconocerlos? —Te acuso de no reconocer ningún dios. —¡Oh, Meleto!, realmente me desconciertas cuando dices semejantes extravagancias. ¿Acaso no creo yo, como los demás hombres, que el sol y la luna son dioses? —No, ¡por Zeus!, atenienses, no lo cree, porque dice que el sol es una piedra y la luna solo es tierra. —Pero, mi querido Meleto, ¿no te das cuenta de que con esto no me acusas a mí sino a Anaxágoras? ¿Tanto desprecias a estos jueces? ¿Te crees que son estúpidos e ignoran que los libros de Anaxágoras el Clazomenio[5] están llenos de esta clase de afirmaciones? Y además, ¿qué necesidad tienen los jóvenes de aprender de mí cosas que pueden adquirir en cualquier puesto de la orquesta por menos de una dracma? ¡Buena ocasión les brindaría para burlarse de Sócrates si se atribuye doctrinas que no son suyas, y además son extrañas y absurdas! Pero dime, por Zeus, ¿esa impresión te doy, que no creo en ningún dios? —Sí, ¡por Zeus!, tú no reconoces ninguno. —Dices, Meleto, cosas que en mi opinión ni tú mismo crees. Atenienses, me parece que ese de ahí es demasiado insolente y desmedido, y ha presentado la acusación insolente y desmedida propia de un chiquillo. Se diría que solo ha venido aquí para proponerme una especie de enigma y ponerme a prueba, diciéndose a sí mismo: «A ver si ese Sócrates tan sabio se entera de que me burlo de él y digo cosas que se contradicen, quizá consiga tomarle el pelo no solo a él, sino a todos los presentes». Pues me parece 15 claro que se contradice en su acusación, como si dijera: «Sócrates es culpable de no creer en dioses, pero cree que los hay». ¿No es esto una burla? Examinad conmigo, atenienses, por qué me parece que dice esto. Tú, Meleto, responde. Y vosotros, como os dije al principio, no os lancéis sobre mí si os hablo a mi manera. ¿Hay alguien en el mundo que crea que hay cosas humanas y que no hay hombres? Jueces, mandad que responda y que deje de protestar con tanto ruido. ¿Hay alguien que crea en la existencia de reglas para enseñar a los caballos, pero que no existan los caballos? ¿Que no hay flautistas, pero que sí hay arte en el modo de tocar la flauta? No lo hay, genial lumbrera. Yo responderé por ti ante los demás aquí presentes, si no quieres responder. Pero responde al menos a esto: ¿hay alguien que crea en cosas divinas y crea sin embargo que no hay divinidades? —No, sin duda. —¡Gran servicio me prestas al responder, aunque sea de mala gana y obligado por los jueces! Así pues, afirmas que creo y enseño cosas relativas a las divinidades, ya sean viejas o nuevas, siempre según tus propias palabras y así lo has jurado en tu acusación: que yo creo en cosas relativas a las divinidades. Si creo en cosas divinas, necesariamente creo en las divinidades, ¿no es así? Sí, sin duda, porque tomo tu silencio por un consentimiento. Y estas divinidades, ¿no estamos convencidos de que son dioses o hijos de dioses? ¿Es así, sí o no? —Sí. —Por consiguiente, puesto que yo creo en las divinidades, según tu misma confesión, y que las divinidades son dioses, he aquí la prueba de lo que decía: que tú propones enigmas para divertirte a mi costa, diciendo que no creo en los dioses cuando sí que creo en ellos, puesto que creo en las divinidades. Y si estas son hijas de los dioses, hijas bastardas si se quiere, puesto que se dice que han nacido de ninfas o de otros seres mortales, ¿qué hombre puede creer que hay hijos de dioses y que no hay dioses? Es tan absurdo como creer que hay mulos nacidos de caballos y asnos, y que no hay caballos ni asnos. Así, Meleto, solo cabe pensar que intentas acusarme solo para probarme, sin un motivo legítimo para arrastrarme ante el tribunal; porque no puedes persuadir a nadie que tenga sentido común de que el hombre que cree que hay cosas relativas a los dioses y a las divinidades, pueda creer sin embargo que no hay ni divinidades, ni dioses, ni héroes; esto es absolutamente imposible. Pero no tengo necesidad de extenderme más en mi defensa, atenienses, y lo que llevo dicho hasta ahora basta para demostrar que no soy culpable y que la acusación de Meleto carece de fundamento. Tened en cuenta lo que ya os dije antes: que me he ganado muchos odios. Sabéis bien que esta es la verdad y que, si soy condenado, la causa no será ni Meleto ni Ánito, sino la calumnia y la envidia de mucha gente que se ceba con tantos hombres de bien y que sin duda continuará haciéndolo con muchos más, porque no es de esperar que se detenga tras mi condena. Quizá alguno me dirá: «¿No te arrepientes, Sócrates, de haberte dedicado a un estudio que te pone en este momento en peligro de muerte?». A ese hombre yo le daría una 16 rotunda contestación: —Amigo, te equivocas mucho al creer que un hombre que se tenga a sí mismo un mínimo de aprecio se pare a considerar los peligros de la vida o de la muerte. Lo único que debe tener en cuenta en toda su actuación es si lo que hace es justo o injusto, si actúa como un hombre de bien o como un sinvergüenza. De otra manera, según tu razonamiento, los semidioses que murieron en Troya serían los más insensatos. En especial el hijo de Tetis que, para evitar su deshonra e impaciente por matar a Héctor, despreció el peligro hasta el punto de ser prevenido por la diosa, su madre, que le dijo si mal no recuerdo: «Hijo mío, si vengas la muerte de tu amigo Patroclo matando a Héctor, tú mismo morirás, porque tu destino debe seguir inmediatamente al suyo». Él, tras escuchar esta amenaza, despreció la muerte y temiendo vivir como un cobarde incapaz de vengar a sus amigos, gritó: ¡Que muera yo al instante![6], con tal de castigar al asesino de Patroclo y no quedar yo deshonrado junto a las cóncavas naves, peso inútil sobre la tierra[7]. ¿Te parece que se preocupaba del peligro o de la muerte? En realidad así debe ser, atenienses, que todo hombre que ocupa un puesto porque considera que es el mejor, o que ha sido colocado en él por los que mandan, debe mantenerse firme y no temer la muerte, ni lo más terrible que pueda encontrarse, anteponiendo el honor a todo lo demás. Actuaría de una manera vergonzosa, atenienses, si yo, que siempre me mantuve firme en todos los puestos en los que me destinaron nuestros generales en Potidea, en Anfípolis y en Delio[8], y después de haber arriesgado mi vida tantas veces como cualquier otro, ahora que estoy plenamente convencido que el dios me ha ordenado dedicar mis días al estudio de la filosofía, poniéndome a prueba a mí mismo y a los demás, abandonase este puesto por miedo a la muerte o a cualquier otro peligro. Verdaderamente esto sería lamentable, y con razón se me podría citar ante este tribunal como un desgraciado que no cree en los dioses, que desobedece al oráculo, que teme la muerte y que se cree sabio cuando no lo es. Porque temer la muerte, atenienses, no es otra cosa que creerse sabio sin serlo y creer conocer lo que no se sabe. Pues nadie conoce la muerte ni sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. Sin embargo, la temen como si supieran con certeza que es el mayor de todos los males. ¿No es una ignorancia ofensiva creer conocer una cosa que no se conoce? Yo en cambio, atenienses, quizá soy en esto muy diferente a todos los demás hombres, y si puedo decir que soy más sabio que ellos, es solo porque, sin saber lo que nos espera más allá de la muerte, digo y sostengo que no lo sé. Lo que sí sé es que obrar injustamente y desobedecer al que está por encima de nosotros, sea dios u hombre, es malo y vergonzoso. Por lo tanto yo no temeré ni huiré nunca ante aquellos males que desconozco y que quizá sean verdaderos bienes; en cambio, de aquellos males que sé con certeza que son verdaderos males, temeré y huiré siempre. Ánito ha dicho que no había que haberme traído ante el tribunal. Pero que, habiendo comparecido, tenía que ser condenado a muerte porque, de lo contrario, en lo sucesivo vuestros hijos correrían el peligro de poner en práctica la doctrina de Sócrates, y se echarían a perder irremisiblemente. Si dijerais: «Sócrates, de momento vamos a dejar de lado la acusación de Ánito. Te absolvemos, pero con la condición de que te olvides de 17 filosofar y de hacer tus indagaciones acostumbradas; pero si reincides y te encontramos haciéndolo de nuevo, te condenaremos a muerte»; si dijerais esto y luego me dejarais en libertad con esta condición, os respondería sin dudar: «Agradezco mucho vuestra consideración y realmente os aprecio, atenienses, pero obedeceré a dios antes que a vosotros. Y mientras me quede aliento y pueda, no dejaré de filosofar, de aconsejar y de hacer demostraciones a cualquiera que me encuentre, diciendo según mi costumbre: “Buen hombre, siendo ateniense y ciudadano de la más grande ciudad del mundo por su sabiduría y por su poder, ¿no te da vergüenza pensar solo en amontonar riquezas, y en conseguir fama y honor? ¿Cómo es que desprecias y olvidas la sabiduría, la verdad y el modo de mejorar tu alma tanto como puedas?”». Y si alguno de vosotros lo discute y dice que cuida de su alma, no lo soltaré sin más y me iré, sino que le interrogaré, le someteré a mis preguntas, le pediré explicaciones; y si creo que aún no ha alcanzado la virtud, aunque él no lo reconozca, le echaré en cara que prefiere las cosas más bajas y despreciables en lugar de aquellas que son del más alto valor. Así me pienso presentar a cualquiera con quien me tope: jóvenes, viejos, ciudadanos o extranjeros; pero sobre todo a los ciudadanos, porque vosotros para mí estáis más cerca. Quiero que sepáis que esto es lo que el dios me ordena, y estoy convencido de que el mayor bien que ha disfrutado esta ciudad es este servicio mío con el que doy culto a dios. Pues no hago otra cosa que intentar convencer tanto a jóvenes como a viejos, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado, está el del alma y su perfeccionamiento; porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino al revés, que las riquezas vienen de la virtud y que es de aquí de donde nacen todos los demás bienes, públicos y privados. Y si al decir estas cosas echo a perder a la juventud, es porque sin duda estas palabras mías duelen, y si alguien afirma que digo otra cosa, os engaña. Solo me queda añadir: atenienses, haced o no lo que pide Ánito; concededme o no la libertad; pero yo no puedo actuar de otro modo, aunque mil veces se me condenara a muerte... Pero por favor, atenienses, no os pongáis nerviosos y os alborotéis haciendo manifestaciones de desaprobación por lo que os voy a decir, sino que, como os pedía al principio, limitaos únicamente a escuchar; en mi opinión saldréis ganando si no me interrumpís, porque aún tengo que deciros algunas otras cosas que quizá os harán gritar y abuchearme, pero evitadlo si podéis. Daos cuenta de que si me hacéis morir siendo yo como ahora os explico que soy, os hacéis mayor mal a vosotros mismos que a mí. Ni Ánito ni Meleto pueden causarme mal alguno aunque quisieran, porque pienso que en el orden moral un hombre malo no puede nada contra el hombre de bien. Podrán quizá condenarme a muerte o al destierro, despojarme de mis bienes y de mis derechos de ciudadano, males horribles a los ojos de Meleto y de sus amigos; pero yo no pienso así. Para mí, el más grande de todos los males es hacer lo que este hace ahora, al intentar condenar a muerte a un inocente. Por eso ahora, atenienses, lejos de hacer mi propia defensa como alguno podría pensar, no hago sino hablar en favor vuestro para evitar que al condenarme ofendáis al dios, despreciando el presente que os ha hecho. Porque si me condenáis a muerte, atenienses, 18 no encontrareis fácilmente otro ciudadano como yo a quien el dios ha puesto al cuidado de esta ciudad —la comparación os parecerá quizá ridícula—, como si esta fuera un caballo noble y fuerte, pero remolón por su tamaño y con necesidad de espuela que le excite y despierte. Me da la impresión de que soy yo el que dios ha escogido para excitaros, para pincharos, para reprocharos, parándome con cualquiera todo el santo día en donde quiera que sea. No será fácil, atenienses, que encontréis otro hombre como yo, y si queréis creerme, me salvaréis la vida. Pero quizá vosotros, irritados como quienes despiertan tras un golpe de espuela, desechéis mi consejo, y convencidos por Ánito, me condenéis muy a la ligera. Quizá transcurra entonces el resto de vuestra vida en un adormecimiento profundo, a menos que el dios se apiade y os envíe algún otro hombre que se parezca a mí. Y es fácil convencerse de que ha sido el dios quien me ha encargado esta misión, por lo que os voy a decir. Hay algo de sobrehumano en que haya abandonado tantos años mis asuntos para dedicarme a los vuestros, acercándome a cada uno en privado, como un padre o un hermano mayor, tratando de persuadiros para que os ocupéis de la virtud. Si hubiera obtenido algún beneficio de mis recomendaciones y consejos, tendría algo de sentido, pero veis claramente que estos mismos acusadores que me han calumniado con tanto descaro, no han tenido valor para echármelo en cara y menos aún para probar con testigos que yo haya exigido salario alguno; os presento un testigo que considero suficiente para avalar la verdad de mis palabras: mi pobreza. Quizá os parezca extraño que me pase la vida empeñado en aleccionar a cada uno en privado pues jamás me he atrevido a presentarme en vuestras asambleas para dar mis consejos a la ciudad. La explicación está en que me domina algo divino, esta voz divina de que tantas veces os he hablado, y que ha servido a Meleto para formular su acusación en tono de burla. Es algo que me acompaña desde mi infancia, como una voz que se deja oír cuando quiere, que me aparta de lo que he decidido hacer, pero que jamás me empuja a emprender nada. Esta voz es la que me ha impedido siempre mezclarme en los asuntos públicos; y con toda razón se opone, me parece a mí, porque podéis estar seguros, atenienses, que si me hubiera metido en los asuntos públicos, hace tiempo que estaría muerto y no habría servido en beneficio vuestro ni en el mío. No os enfadéis conmigo, por favor, si solo digo la verdad; pues no hay nadie que pueda salvar su vida si se opone noble y generosamente a todo un pueblo, sea el vuestro o cualquier otro, si se empeña en evitar que se cometan injusticias en la ciudad. Es absolutamente necesario que el que quiere luchar por la justicia, por poco que quiera vivir, se dedique solo a la vida privada y no a la pública. Os voy a presentar pruebas contundentes de esto, no con palabras, sino con algo que os gusta más, con hechos. Oíd lo que a mí mismo me ha sucedido para que así os convenzáis de que, ante lo justo, soy incapaz de ceder en nada por temor a la muerte, y que por tanto estaría dispuesto a morir antes que ceder. Os diré cosas farragosas, propias de picapleitos, pero que son muy verdaderas. Ya sabéis, atenienses, que jamás he desempeñado ninguna magistratura y que tan solo he sido miembro del Consejo[9]. La tribu Antióquida a la que pertenezco estaba en turno 19 en la Pritanía[10] cuando, en contra de toda ley, os empeñasteis en procesar juntos a los diez generales que no recogieron los cuerpos de los caídos en el combate naval que bien conocéis[11], como tuvisteis que reconocer después todos vosotros. Entonces fui el único de los pritanos que se atrevió a oponerse a vosotros para impedir esta violación de las leyes y voté en contra; y a pesar de que los oradores se preparaban ya para denunciarme, a pesar de vuestras amenazas y vuestros gritos, preferí correr este riesgo del lado de la ley y la justicia antes que ponerme de vuestra parte en semejante injusticia por miedo a la prisión o la muerte. Y esto sucedió cuando la ciudad estaba todavía bajo un régimen democrático. Pero cuando después se estableció la oligarquía, los treinta tiranos[12] nos convocaron a otros cuatro y a mí al Tolo[13], nos dieron la orden de traer desde Salamina a León el salaminio para matarle. Daban numerosas órdenes de este estilo a muchas personas para comprometer al mayor número posible de ciudadanos en su causa. Demostré también entonces, no con palabras sino con hechos, que la muerte —y perdón por la expresión— me importa un bledo, y mi única preocupación consiste en no cometer nada injusto ni sacrílego. Todo el poder de estos treinta tiranos, por terrible que fuera, no me intimidó ni fue suficiente para que realizara semejante injusticia. Así pues, cuando salimos del Tolo, los otros cuatro fueron a Salamina y trajeron aquí a León, y yo en cambio me marché a mi casa; casi seguro que habría perdido la vida si aquel gobierno no hubiera sido derrocado pocos días más tarde. De estos hechos habrá aún entre vosotros gran número de testigos. ¿Creéis que hubiera yo vivido tantos años si me hubiera mezclado en asuntos de política, si como hombre de bien hubiera luchado con todas mis fuerzas para defender la justicia, y si, como debe ser, considerara esto por encima de todo? Ni mucho menos, atenienses; ni yo ni ningún otro hombre hubiera podido hacerlo. Pero yo durante toda mi vida, tanto en las cuestiones públicas, si alguna vez hice algo, como en las privadas, he sido siempre el mismo sin ceder jamás por nadie, sea quien sea, ante la injusticia, ni tampoco por aquellos que mis calumniadores me atribuyen como discípulos. Jamás he sido maestro de nadie y si ha habido algunos jóvenes o ancianos que han querido acudir a mí cuando estoy en mis asuntos y oír mis conversaciones, no les he negado esta satisfacción. Porque tampoco hablo a cambio de dinero ni me callo si no lo recibo, sino que siempre estoy a disposición tanto de ricos como de pobres, dándoles todas las facilidades para que me pregunten y, si lo prefieren, para que respondan a lo que planteo. Nadie debería alabarme o reprenderme si entre ellos hay algunos honrados y otros infames, porque no soy responsable: jamás prometí enseñarles nada y de hecho nada les he enseñado. Si alguno se jacta de haber recibido lecciones privadas o dice haber oído de mí cosas distintas de las que digo públicamente, podéis estar seguros de que no dice la verdad. Ya habéis oído, atenienses, por qué la mayor parte de la gente quiere escucharme y conversar detenidamente conmigo, os he dicho la pura verdad: porque disfrutan cuando interrogo a los que se tienen por sabios pero no lo son; en efecto, no es desagradable. Como os dije antes, es el dios mismo el que me ha dado esta orden por medio de 20 oráculos, por sueños y por todos los demás medios que emplea la divinidad para dar a conocer a los hombres su voluntad. Esto que os digo, atenienses, es verdad y fácilmente demostrable. Porque si yo me dedicara a corromper a los jóvenes, y a otros ya los hubiera corrompido, sería normal que los más mayores, conscientes de que les he dado malos consejos en su juventud, subieran ahora a la tribuna para acusarme y exigir mi castigo; y si no quisieran hacerlo ellos, sería un deber para sus parientes —padres, hermanos, tíos— venir a pedir venganza contra el corruptor de sus hijos, de sus sobrinos o de sus hermanos. Veo muchos de ellos aquí. Como Critón, que es de mi edad y del mismo distrito que yo, padre de Critóbulo, que está aquí presente; Lisanias de Esfeto, padre de Esquines, también presente; está también aquí Antifonte, del pueblo de Cefisia y padre de Epígenes; y muchos otros cuyos hermanos han sido testigos de nuestras conversaciones, como Nicóstrato, hijo de Teozódites y hermano de Teódoto —este Teódoto ya ha fallecido y por lo tanto no podría influirle con sus súplicas—. Veo también a Paralio, hijo de Demódoco y hermano de Teages; Adimanto, hijo de Aristón, con su hermano Platón, que tenéis delante; Ayantadoro, hermano de Apolodoro[14]; y muchos otros que se pueden nombrar, entre los cuales Meleto podría haber tomado por lo menos uno o dos como testigos de su causa. Si no lo hizo antes por descuido o por olvido, aún es tiempo, se lo permito, a ver si encuentra a alguien que corrobore su versión; pero no podrá, atenienses. Veréis que todos estos están dispuestos a defenderme a mí que he corrompido y perdido enteramente a sus hijos y hermanos, como aseguran Meleto y Ánito. Quizá los que ya he corrompido podrían tener sus razones para defenderme, pero los que aún no he engañado y que tienen ya cierta edad, sus parientes, ¿qué otra razón pueden tener para defenderme más que la equidad y la justicia? Son, por tanto, conscientes de que Meleto miente y que yo no digo más que la verdad. Estas son, atenienses, las razones en las que puedo apoyar mi defensa. Las demás, que paso por alto, son del mismo estilo. Pero quizá haya alguno entre vosotros que se sienta irritado conmigo, porque al verse en la misma situación en que yo me hallo ahora, envuelto en peligros de menor importancia, suplicó a sus jueces con lágrimas, y para excitar más su compasión, hizo venir aquí a sus hijos, sus parientes y sus amigos, mientras que yo no he querido recurrir a nada de eso a pesar de que corro el mayor de todos los peligros. Quizá alguno, pensando en esto, se posicione contra mí y vote arrastrado por la cólera. Pues bien, si esto pasa por la cabeza de alguno de vosotros —que no creo: solo lo digo como posibilidad—, me parece que mi respuesta adecuada sería: «Amigo mío, también yo tengo parientes», porque citando a Homero: Yo no he nacido de una encina o de una roca[15], sino que soy como los demás hombres, de forma, atenienses, que también tengo parientes: tengo tres hijos, de los cuales el mayor está en la adolescencia y los otros dos en la infancia, y sin embargo no les haré comparecer aquí para pedir que me absolváis con vuestro voto. 21 ¿Por qué no lo haré? No es por arrogancia, atenienses, ni por desprecio hacia vosotros; porque que afronte la muerte con firmeza o con debilidad es otra cuestión; sino que, aunque solo sea por vuestra reputación y por la de toda la ciudad, no me parece adecuado ni honesto emplear esta clase de medios con la edad que tengo y con toda mi fama, verdadera o falsa. Pero lo cierto es que es opinión generalizada que Sócrates se diferencia en algo de la mayor parte de los hombres. Si entre vosotros, los que destacan por su sabiduría, su valor o por cualquier otra cosa meritoria se comportasen así, sería vergonzoso. Yo al menos he visto alguna vez cómo grandes personajes se comportaban de manera sorprendente cuando se les juzgaba, por pensar que sería para ellos un gran mal que les condenaran a muerte. Pensaban, en cambio, que se harían inmortales si salían absueltos; insisto en que estos son la mayor afrenta para esta ciudad, porque los extranjeros pensarían que los más virtuosos de entre los atenienses, los que son elegidos para obtener los más altos honores y las magistraturas, en nada se diferencian de las mujeres. Atenienses, aquellos de vosotros que habéis alcanzado cierta fama no debéis actuar así; y si otros quisiéramos hacerlo, estáis obligados a impedirlo y demostrar que condenaréis a quien recurra a estas escenas trágicas para mover a compasión. Pondría en ridículo a vuestra ciudad, en vez de aguardar tranquilamente a la sentencia que pronunciéis. Pero dejando a un lado la fama o reputación, atenienses, no me parece justo suplicar al juez ni lograr la absolución a base de súplicas, sino que es preciso persuadirlo y convencerlo. Pues el juez no está sentado en su sede para hacer favores, sino para decidir lo que es justo; además ha jurado actuar con arreglo a las leyes y no simplemente favorecer a quien le caiga bien. Así pues, no es conveniente que os acostumbremos al perjurio ni que vosotros os dejéis acostumbrar: tanto unos como otros seríamos igualmente impíos con los dioses. No esperéis de mí, atenienses, que yo recurra ante vosotros a cosas que no considero ni buenas, ni justas, ni piadosas. Y menos ¡por Zeus! que lo haga cuando me veo acusado de impiedad por Meleto; porque si os convenciera con mis súplicas para saltar vuestro juramento, os enseñaría a no creer que existen dioses, y, de hecho, con mi defensa, me condenaría a mí mismo por no creer en ellos. Pero la realidad está muy lejos de ser esa, atenienses, porque yo creo en ellos como cualquiera de mis acusadores; y me pongo en vuestras manos y en las de los dioses para que me juzguéis como creáis mejor para vosotros y para mí[16]. 22 [1] Se refiere a Aristófanes, el más famoso comediógrafo griego, contemporáneo de Sócrates, que realiza una crítica de los filósofos y en concreto de Sócrates, por ejemplo en Las nubes. [2] Gorgias y Pródico son maestros de retórica; Hipias, sabio matemático y filósofo. Los tres se encuentran entre los más famosos sofistas. [3] Santuario del dios Apolo al que acudían de toda Grecia para realizar sus consultas al dios: estas eran contestadas por una pitonisa en trance e interpretadas por los sacerdotes. Sus respuestas se tomaban como la voz del dios y por lo tanto eran veneradas y respetadas por todos. [4] En efecto, la triple acusación tiene tres acusadores: Meleto, un poeta fracasado que trata de agradar a los políticos; Ánito, un político; y Licón uno de los oradores. [5] Originario de la ciudad de Clazómenes. [6] Homero. Il. XVIII, 96-98. [7] Homero. Il. XVIII, 104. [8] Sócrates destacó en estas batallas por su valor. En Delio, concretamente, salvó la vida de su discípulo Jenofonte. [9] Principal órgano de gobierno de la Atenas democrática, compuesto por 500 miembros. Daba cuentas a la Asamblea, compuesta por todos los ciudadanos libres, mayores de edad. [10] Parte del Consejo, constituida por cincuenta miembros encargados del poder político, según los turnos establecidos por tribus. [11] Arginusas, batalla naval contra los espartanos en 406 a.C., en la que a pesar de salir victoriosos, los generales atenienses fueron acusados de negligencia. [12] Tras la derrota en la Guerra del Peloponeso contra los espartanos, los vencedores disolvieron el régimen democrático en Atenas y lo sustituyeron por otro oligárquico, dirigido por los denominados treinta tiranos. [13] Tolo, edificio circular en el que se reunían los treinta tiranos durante su control de Atenas. [14] Platón cita aquí algunos de los discípulos de Sócrates presentes en el juicio que hicieron lo posible por salvarlo de la condena. Apolodoro es citado también por Jenofonte en su Apología, como uno de los que protestó ante su maestro para que cambiara su actitud y fuera absuelto. [15] Homero, Od. XIX, v. 163. [16] Aquí termina la defensa de Sócrates antes de la votación en la que los 500 jueces le condenan. Tras la sentencia, Sócrates toma de nuevo la palabra como réplica antes de que el tribunal decida la pena. 23 II. SÓCRATES ACEPTA LA CONDENA Y PROPONE UNA PENA Muchas razones, atenienses, contribuyen a que no me haya conmovido el fallo que acabáis de pronunciar contra mí, y la principal es porque ya me esperaba recibir este golpe. Mucho más sorprendido estoy con el número de votantes de una y otra parte, pues no esperaba yo que fuera por tan pocos votos, sino por muchos más; en cambio, solo por treinta votos no he sido absuelto[1]. Y, según parece, me he librado de las manos de Meleto; y no solo librado, sino que es evidente para todos que si Ánito y Licón no se hubieran presentado para acusarme, Meleto tendría que haber pagado mil dracmas por no obtener la quinta parte de votos[2]. Este hombre propone para mí la pena de muerte. Bien, ¿y yo entonces, atenienses, de qué pena me juzgaré digno?[3] Veréis claramente que no escojo más que lo que merezco. ¿Y cuál es? ¿A qué pena, a qué multa voy a condenarme por no haber tenido tranquilidad durante toda mi vida; por haber despreciado lo que preocupa a la mayoría de la gente: negocios, administración familiar, mandos militares, discursos políticos y cargos públicos; por no haber entrado jamás en discusiones ni alianzas de partidos, que se producen de continuo en esta ciudad; por considerar que era demasiado honrado para sobrevivir si me dedicaba a tales cosas; por no haber ido adonde no sería de provecho ni para vosotros ni para mí, y en cambio insistir en que mi único objetivo era procuraros a cada uno el mayor beneficio; por esforzarme en convenceros para que no atendáis a vuestras cosas antes que al cuidado de vosotros mismos, que os hará más sabios y más perfectos, que no os ocupéis de las cosas de la ciudad antes que de la ciudad misma. Dicho esto, ¿qué merezco sufrir por ser así? Algo bueno, sin duda, atenienses, si realmente buscamos la recompensa al mérito; y lo que es más, un gran bien que pueda convenir a un hombre como yo. ¿Y qué es lo que conviene a un hombre pobre, benefactor de la ciudad y que necesita todo el tiempo del mundo para ocuparse en dar consejos a sus conciudadanos? Nada mejor, atenienses, que ser alimentado en el Pritaneo y esto con más razón que a cualquiera que haya ganado en las carreras de caballos, bigas o cuadrigas en los juegos olímpicos[4]; porque estos con sus victorias nos hacen parecer felices. Yo, en cambio, os hago realmente felices, no en apariencia. Él no tiene necesidad de este sustento público y yo sí. Así que si en justicia debo proponer la pena que merezco, esta es la que merezco: ser alimentado en el Pritaneo. Es posible que al hablaros así, atenienses, me acuséis de que lo hago con la misma terquedad y arrogancia con que antes lo hacía sobre los lamentos y las súplicas. Pero no hay nada de eso. Lo que me mueve, atenienses, es la convicción de no haber hecho jamás el menor daño a nadie consciente y voluntariamente, aunque no pueda convenceros de ello porque es poco el tiempo que llevamos conversando. Pues yo creo que si hubiera entre nosotros una ley, como la que existe en otros pueblos, que ordenara no decidir sobre la pena de muerte en un solo día sino en muchos, os convencería. Pero ahora, en tan corto espacio 24 de tiempo, no es nada fácil destruir tan graves calumnias. Y seguro como estoy de que no he hecho daño a nadie, tampoco pienso hacérmelo a mí mismo confesando que merezco ser castigado o proponiéndome yo mismo una pena. ¿Qué temor puedo tener?, ¿el de sufrir lo que propone Meleto contra mí que, repito, verdaderamente no sé si es un bien o un mal?, ¿debo preferir alguna de las cosas que sé con certeza que son malas, proponiéndola como mi castigo?, ¿tal vez la cárcel? ¿Y por qué he de vivir yo en la cárcel sometido siempre a los magistrados de turno, los Once?[5] ¿Y si no? ¿Admitir una multa y permanecer en prisión hasta que la pague? Estamos en lo mismo, porque no tengo con qué pagarla. ¿Me condenaré entonces al destierro? Porque es posible que estéis de acuerdo con esta condena. Pero muy grande sería mi apego a la vida, atenienses, para ser tan insensato y pasar por alto que si vosotros, que sois mis conciudadanos, no habéis podido soportar mis conversaciones ni mis argumentaciones, sino que os han resultado tan pesadas y molestas que no habéis parado hasta ahora para deshaceros de ellas, ¿cómo van a soportarlas fácilmente, con mayor razón, los de otros países? Está claro que de ningún modo, atenienses. Pues vaya una preciosa vida iba a ser la mía si a mis años debo salir de Atenas, yendo de ciudad en ciudad como un pobre desterrado. Porque bien sé que los jóvenes, a donde quiera que vaya, acudirán a escucharme como lo han hecho en Atenas; y si los rechazo convencerán a sus mayores de que me destierren; y si no los rechazo, sus padres y parientes lo harán por su culpa. Pero quizá alguno me dirá: «Sócrates, ¿ni siquiera una vez desterrado te podrás estar quietecito y callado?». Convencer a alguno de vosotros en este sentido es sin duda lo más difícil, porque si afirmo que callar en el destierro es desobedecer a dios y por eso me resulta imposible guardar silencio, no me creeríais; pensaríais que hablo con ironía. En cambio, si os digo que el mayor bien del hombre es hablar de la virtud todos los días de su vida y conversar sobre todas las demás cosas que ya me habéis escuchado, cuando me examinaba a mí mismo y a los demás —porque una vida sin examen no es vida—, aún me creeríais menos. Sin embargo, las cosas son como os las cuento, atenienses, aunque os cueste creerlo. Además tampoco yo estoy acostumbrado a creerme merecedor de ninguna pena. Desde luego, si tuviera dinero, me condenaría a una multa que pudiera pagar, porque esto no me supondría ningún daño; pero la verdad es que no lo tengo. Si quisierais que la pagara, tal vez lograría reunir hasta una mina de plata, y esa es la cantidad que os propondría. Pero Platón, que está aquí presente, junto con Critón, Critóbulo y Apolodoro me piden que lo extienda hasta treinta minas, que ellos responden. Propongo, así pues, esta nueva cantidad y aquí tenéis a estos como fiadores de total solvencia[6]. 25 [1] La votación fue bastante ajustada y al menos 220 votos fueron favorables a la absolución del acusado. [2] Según la ley, el acusador debía obtener un número mínimo de votos favorables a su propuesta, o, de lo contrario, pagar una multa. Sócrates divide los votos condenatorios entre los tres acusadores y no le salen las cuentas de Meleto. [3] El acusado, antes de la sentencia final, podía proponer una de estas tres penas: destierro, multa o cadena perpetua. [4] Sócrates, en lugar de las penas previstas, propone el mismo privilegio que tenían los ganadores de los juegos o los senadores en ejercicio: vivir a expensas del Estado. [5] Eran los magistrados responsables de las prisiones. [6] Ahora los jueces, tras escuchar la pena propuesta por el acusado, deliberan, se produce una segunda votación que debe elegir entre la pena propuesta por los acusadores y la del acusado. El resultado es la pena de muerte. Sócrates vuelve a tomar la palabra. 26 III. CONDUCTA DE SÓCRATES DESPUÉS DE LA SENTENCIA Ciertamente, atenienses, por no querer esperar un poco más de tiempo vais a tener que cargar con la deshonra y la responsabilidad que os achacarán los que quieren injuriar a la ciudad de haber matado a Sócrates, un hombre sabio, porque para meterse con vosotros, ellos me llamarán sabio aunque no lo sea. En cambio, si hubierais tenido un poco de paciencia, habríais conseguido el mismo resultado, porque ya veis la edad que tengo y que, recorrido el camino de la vida, estoy bien cerca de la muerte. No digo esto por todos vosotros, sino solo por los que me han condenado a muerte. A ellos es a quienes me dirijo: ¿Creéis, atenienses, que habría sido condenado, si no fuera por la falta de razones? ¿Creéis que me hubieran faltado palabras insinuantes y persuasivas para acudir a todo tipo de recursos con tal de escapar del castigo? Nada más lejos de la realidad. Sí, he sido condenado por cierta carencia, pero no son las palabras las que me han faltado, sino atrevimiento y desvergüenza para decir lo que tanto queríais oír: viéndome lamentar, suspirar, llorar, haciendo y diciendo otras muchas cosas indignas de mí tal como lo creo, aunque estéis acostumbrados a oírlas en otros. Pero yo jamás pensé en rebajarme a nada indigno de un hombre libre por miedo al peligro, ni después de vuestra sentencia me arrepiento de haberme defendido así; prefiero morir después de haberme defendido de este modo, que vivir por haberme defendido de otra manera. Ni en los tribunales de justicia, ni la guerra, ni yo ni nadie debe salvar su vida por tales medios. Pues es evidente que muchas veces en los combates es muy fácil salvar la vida deponiendo las armas y suplicando el perdón de los enemigos, y lo mismo sucede en las demás situaciones peligrosas; hay mil maneras de evitar la muerte cuando uno está dispuesto a decir o hacer lo que sea. Pero me temo, atenienses, que lo difícil no es evitar la muerte; lo realmente difícil es evitar la maldad, que corre más deprisa que la muerte. Por eso ahora a mí, que soy viejo y torpe, me ha alcanzado la más lenta de las dos, la muerte; en cambio, mis acusadores, que son ágiles y jóvenes, han sido atrapados por la más rápida, la maldad. Y así como yo ahora voy a salir de aquí condenado a muerte por vosotros, ellos condenados por la verdad, culpables de maldad e injusticia. Así que yo me atengo a mi condena y ellos a la suya. Tal vez las cosas debían suceder así, y en mi opinión, así están bastante bien. Y ahora, a vosotros los que me habéis condenado a muerte, quiero añadiros lo que veo que os va a suceder, por algo me encuentro en esa situación, cuando la muerte se aproxima, en la que los hombres son capaces de profetizar mejor. Yo os aseguro a vosotros que me habéis condenado a muerte, que nada más morir yo ¡por Zeus! caerá sobre vosotros un castigo más cruel que el que me imponéis. Pues ahora me condenáis creyendo que os vais a librar de dar cuenta de vuestra vida, pero os aseguro que sucederá todo lo contrario. Se levantarán contra vosotros otros muchos que han estado contenidos por mi presencia, aunque vosotros no os dierais cuenta; pero después de mi muerte serán 27 aún más difíciles de contener, puesto que son más jóvenes. Más os enfadaréis vosotros, porque si pensáis que es suficiente matar a unos para impedir que otros os recriminen por no vivir como es debido, os engañáis. Este modo de actuar no es ni eficaz ni muy honrado. Lo más honrado y sencillo no consiste en cerrar la boca a los demás, sino que cada uno se proponga ser lo mejor posible. Esta es la profecía que al marchar dejo para los que me han condenado. En cuanto a los que me habéis absuelto con vuestros votos, atenienses, con sumo gusto comentaría con vosotros lo que aquí ha ocurrido mientras los magistrados permanecen ocupados[1] y en espera de que me conduzcan al sitio donde debo morir. Venga, quedaos conmigo, atenienses, ya que nada impide que conversemos mientras haya tiempo. Como os considero amigos, quiero manifestaros lo que acaba de suceder ahora y explicaros lo que significa. Sí, jueces[2] —y al llamaros así lo hago con todo derecho—, me ha sucedido hoy algo sorprendente. Pues mi señal profética habitual, la voz divina que tantas veces me hacía advertencias, oponiéndose aun en las cosas más insignificantes siempre que estaba a punto de empezar algo inconveniente, hoy, que me sucede lo que veis y lo que todo el mundo tiene por la mayor de las desgracias, esta voz no me ha dicho nada, ni esta mañana cuando salí de casa, ni cuando he venido al tribunal, ni cuando he comenzado a hablaros. Sin embargo, otras muchas veces me ha sucedido que me ha interrumpido en medio de mis discursos y hoy en ningún momento se me ha opuesto ni en hecho ni en palabra alguna. Voy a deciros cuál creo yo que es la razón: tiene toda la pinta de que lo que me sucede es un gran bien y nos engañamos los que creemos que la muerte es un mal. Para mí esto ha sido una prueba evidente de ello, pues de lo contario, el dios no habría dejado de advertírmelo como acostumbra, a no ser que me fuera a ocurrir algo bueno. Pero reflexionemos todavía más sobre esta cuestión para entender cómo hay una esperanza muy profunda en que la muerte sea un bien. Pues una de dos: o la muerte es como no ser nada sin sensación alguna de las cosas o, como dicen otros, es un tránsito del alma de un lugar a otro. Si es la privación de toda sensación, como un sueño profundo en el que uno no sueña nada en absoluto, ¡asombrosa ganancia sería la muerte! Porque, en mi opinión, si cualquiera de nosotros, después de haber pasado una noche muy tranquila sin ninguna inquietud, tuviera que compararla con todos los demás días y con todas las demás noches de su vida, para decir en conciencia cuántos días y noches ha tenido más felices que aquella noche, estoy seguro que no solo una persona normal, sino el mismísimo Rey de Persia, encontraría muy pocos, y fácilmente podría contarlos comparándolos con los otros. Si la muerte es algo así, con razón la considero un bien; porque entonces el todo tiempo no parece ser más que una larga noche. Pero si la muerte es un tránsito de un lugar a otro y si es verdad lo que se dice, allí están todos los que han vivido. ¿Podéis imaginar algo mejor, jueces? Porque si al dejar los jueces prevaricadores de este mundo, encontramos en los infiernos los verdaderos jueces que se dice que hacen allí justicia: Minos, Radamanto, Éaco, Triptolemo y todos los demás semidioses que han sido justos durante su vida, ¿no merece la pena ese viaje? ¡Cuánto pagaría cualquiera por hablar en persona con Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero! 28 Yo desde luego, si es esto verdad, moriría gustoso mil veces. ¡Qué alegría más grande tendría yo cuando me encontrase con Palamedes[3], con Ayax[4], hijo de Telamón, y con todos los demás héroes de la antigüedad, víctimas de la injusticia! ¡Me daría por satisfecho si pudiera comparar mis tristezas con las suyas! Pero aún sería un placer infinitamente más grande para mí pasar el tiempo allí, como lo he hecho aquí, interrogando y examinando a todos estos personajes para distinguir los que son verdaderamente sabios de los que creen serlo y no lo son. ¿Cuánto estaría dispuesto cualquiera a pagar, jueces, por interrogar al hombre que condujo un numeroso ejército contra Troya[5], o a Ulises, o a Sísifo, o tantos otros hombres y mujeres que se podrían mencionar ahora? Conversar allí con ellos, gozar de su compañía y preguntarles mil cosas sería el colmo de mi felicidad. Está claro que no harían morir a nadie por eso, entre otras razones son más dichosos que nosotros porque, si hemos de creer lo que se dice, son inmortales para siempre. Esta es la razón, jueces, para que mantengáis la esperanza aún después de la muerte, seguros de que una cosa es cierta: que no hay ningún mal para el hombre de bien, ni durante su vida, ni después de su muerte; y que los dioses no se olvidan nunca de sus preocupaciones. Como tampoco lo que me sucede a mí en este momento es por casualidad, al contrario, estoy convencido de que lo mejor para mí es morir y librarme así de todas las preocupaciones de esta vida. Por eso, la voz divina nada me ha dicho en este día. No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aunque no haya sido su intención hacerme un bien, sino más bien hacerme un mal, y eso sí es motivo para quejarme de ellos. Solo les pido una cosa: cuando mis hijos sean mayores, os suplico que los castiguéis como yo os he atormentado a vosotros si os parece que prefieren las riquezas o cualquier otra cosa antes que la virtud, y llegan a creerse algo cuando no son nada; no dejéis de reprocharles, como yo os he reprochado, que no se preocupan de lo que deben y creen ser lo que no son; porque así es como yo he obrado con vosotros. Si hacéis esto, tanto yo como mis hijos habremos recibido una recompensa justa. Pero ya ha llegado la hora de marcharnos, yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién sale ganando? Esto es lo que nadie sabe, salvo dios. [1] Probablemente se trata de los papeleos administrativos previos a la ejecución de la sentencia. [2] Sócrates, que se ha dirigido a los que han de juzgarle, siempre con el término de «atenienses», ahora llama propiamente «jueces» a los que han votado a favor de su absolución. 29 [3] Héroe de la mitología griega que murió lapidado al ser calumniado por Ulises. [4] Uno de los principales guerreros griegos que acudió al sitio de Troya. Destacó en la recuperación de las armas de Aquiles, pero humillado por Ulises y burlado por los dioses, se vio obligado a suicidarse para salvar su honor. [5] Agamenón, mítico rey de Micenas, jefe supremo de los ejércitos griegos que acudieron a Troya. 30 JENOFONTE APOLOGÍA DE SÓCRATES 31 I. POR QUÉ RAZÓN EL SABIO ATENIENSE NO QUERÍA PREPARAR SUS MEDIOS DE DEFENSA[1] Trasmitir a la posteridad la conducta del célebre Sócrates cuando fue citado ante el jurado y decir las determinaciones que tomó respectivamente a su defensa y a su muerte, me parece en verdad un digno asunto. Otros han escrito también sobre lo mismo[2] y todos convienen en la sublime dignidad de su lenguaje[3]. Es, pues, una realidad que Sócrates en aquellas circunstancias habló con magnificencia. Mas no se han explicado claramente los motivos que tuvo para juzgar en tal ocasión la muerte preferible a la vida: de suerte que cabe dudar si la razón estuvo entonces a la altura de la elocuencia. Pero su amigo Hermógenes[4], hijo de Hipónico, nos ha dado sobre esto detalles que ponen en perfecta consonancia la elevación de sus palabras con la de sus ideas. En efecto, cuenta que viéndole discurrir sobre todo, menos sobre su causa, le dijo: —¿No convendría, mi querido Sócrates, que discurrieras también algo sobre tu defensa? A lo que el filósofo le contestó: —Pues qué, ¿mi vida entera no te prueba que constantemente me ocupo de ella? —Y ¿cómo? —replicó Hermógenes. —Procurando no hacer jamás una acción injusta: ese es a mis ojos el mejor modo de preparar una defensa. —¿Pero no ves —dijo nuevamente el hijo de Hipónico— que los tribunales de Atenas han hecho perecer a multitud de inocentes, víctimas de su turbación para defenderse, mientras que han absuelto a otros muchos siendo delincuentes, porque su lengua los ha movido a compasión o cautivado por su elegancia? —Pues ¡por Júpiter! dos veces he intentado ya ocuparme de preparar una defensa y otras tantas se ha opuesto a ello el genio que me inspira[5]. —Lo que estás diciendo me sorprende. —¿Y por qué sorprenderte, si la divinidad juzga que es más ventajoso para mí el dejar la vida desde este instante mismo? ¿Pues tú no sabes que hasta el presente no hay un solo hombre a quien le haya concedido vivir mejor que yo? Mi conciencia me dice, y es mi más dulce satisfacción, que he vivido de una manera justa y religiosa, de tal modo que después de mi propia aprobación, me encuentro con la de cuantos me tratan que tienen formada igual opinión sobre mi conducta. Pero ahora mi edad avanza; sé que han de sobrevenir las cosas propias de la vejez: ver mal, oír peor, ser cada día más tardío para aprender y de lo que tiene uno aprendido irse olvidando rápidamente. Y si yo me apercibo de la pérdida de mis facultades, y si he de estar incómodo conmigo mismo, ¿cómo podré decir entonces: vivo gustosamente? Acaso dios me concede esto como un don especial: pues no solo voy a dejar la vida en el momento más favorable, por mi edad, sino de la manera menos penosa: pues si hoy me condenan, me será permitido 32 indudablemente escoger la especie de muerte que estimen más sencilla los que entienden de esto, muerte que dé lo menos que hacer a mis amigos y que llene cumplidamente los deseos del que ha de sufrirla. Pues así se va uno extinguiendo sin ofrecer nada repugnante ni molesto a los ojos de los que le rodean, teniendo el cuerpo sano y el alma dispuesta a la complacencia. ¿Cómo por precisión no ha de ser esta muerte apetecible? Con razón los dioses —añadió— se han opuesto a la preparación de mi defensa, mientras que a todos nosotros nos parecería que debían buscarse los medios de escapar a todo trance. ¿Y qué acontecería en el caso de conseguirlo?: que en lugar de acabar ahora con la vida, tendría que resolverme a morir atormentado por los padecimientos o por la vejez, sobre la cual recaen todas las molestias y sinsabores[6]. ¡Por Júpiter! Hermógenes, que no pensaré más en esto. Y si por hacer ver en el tribunal los favores que debo a los dioses y a los hombres, si por manifestar libremente el concepto que tengo de mí mismo me indispusiere con mis jueces, preferiré morir antes que mendigar servilmente que se me otorgue la prolongación de una vida cien veces peor que la muerte. Después de esta resolución fue cuando, según Hermógenes, sus enemigos le acusaron de no reconocer los dioses que veneraba la patria, de haber introducido nuevas divinidades y de corromper a la juventud. [1] Recomendamos a nuestros lectores el interesante y concienzudo estudio de Fr. Thurot: Apologie de Socrate d’apres Platón et Xenophon. En esta obra se encuentran también el Critón y el Fedón, que son indispensables comentarios. Véase asimismo la Apología de Sócrates de Libanio. Libanii opera, edition Claude. Morel Paris, 1607, pág. 635. [2] Principalmente Platón. Los diálogos de Platón se dividen en 10 grupos. Forman el 1º de los que tratan del proceso y muerte de Sócrates y son: Eutifrón, la Apología, Critón, Fedón y Crátilo. (J. Socher über Platons Schriften, München 1820). [3] Sócrates, dice Cicerón, no se presentó ante sus jueces humillado ni suplicante, sino con la majestad de un soberano. [4] Sobre Hermógenes véanse las Mem. de Jenof. II, 10; IV, 8. [5] Decía Sócrates que tenía una voz interior, «un genio» (demonio), que le advertía constantemente lo que debía hacer y evitar. Por estas extravagancias demoniacas, sus émulos le acusaron. Nos hemos servido de la palabra genio en la traducción, porque la acepción en que se toma en nuestro idioma la palabra demonio no expresa el concepto, pues lo que se quiere significar aquí es numen, genio, oráculo, dios. [6] Horacio ha dicho también: «Multa senem circumveniunt incommoda». Ars. poet. v. 269. 33 II. SÓCRATES RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE SUS ENEMIGOS Compareció ante los Jueces y dijo: —¡Atenienses!, lo que más me maravilla en este asunto es la conducta de Meleto[1]. ¿Cómo ha osado asegurar que desprecio las deidades de la República cuando todo el mundo me ha visto, y él mismo si lo ha querido, tomar parte en las comunes festividades y sacrificar en los altares públicos? ¿Es por ventura introducir númenes extraños, el haber yo dicho que la voz de un dios[2] resuena en mi oído enseñándome cómo debo obrar? ¿Pues los que consultan los cantos de las aves o los pronósticos de los mismos hombres, no se dejan influir también por sonidos articulados? ¿Quién puede negar que el trueno sea una voz y el más grande de todos los presagios? Pues la pitonisa colocada sobre el trípode, ¿no se vale también de la voz para pronunciar los oráculos de su dios? En una palabra, que dios conoce y revela a quien le place el secreto de lo porvenir: he ahí todo lo que yo digo, que es lo mismo que dicen y piensan los demás. Pues bien, los demás llaman a todo eso augurios, pronósticos, presagios, profecías; yo lo llamo genio (daimonion): y creo que llamándolo así, uso un lenguaje más verdadero y más piadoso que los que atribuyen a las aves el poder de los dioses. Y la prueba de que no miento contra la divinidad es que, cuantas veces he manifestado a mis numerosos amigos los consejos del dios, jamás les he parecido engañado[3]. Se alborotaron los jueces al oír esta arenga: unos porque no daban crédito a lo que habían oído, otros aguijoneados por la envidia de que aquel hombre hubiera conseguido mayores distinciones que ellos de parte de los dioses. Sócrates tomó de nuevo la palabra y les dijo: —Ea, pues escuchad más todavía, a fin de que los que lo desean tengan un motivo más para no creer en los favores que me concede el cielo. Un día, ante una reunión inmensa, interrogó Querefonte[4] sobre mí al oráculo de Delfos: No existe un hombre, respondió Apolo, más independiente, más justo, ni más sabio que Sócrates [5]. Como era de esperar, se levantó aún más el clamor de los jueces cuando escucharon esto. El sabio ateniense nuevamente les arguyó, diciendo: —¡Hijos del Ática! Pues mayores alabanzas que las tributadas a mí profirió el oráculo en honor de Licurgo, el legislador de los espartanos. Al verle entrar en el templo, cuentan que exclamó: No sé si te llamé dios u hombre. A mí, sin haberme comparado a un dios, solo me ha hecho superior a los demás hombres. Sin embargo, yo no quiero que, ciegamente, deis crédito a las palabras del oráculo; pero os ruego que las examinéis una por una. ¿Conocéis un hombre menos esclavo que yo de los apetitos del cuerpo? ¿Un hombre más independiente que yo, que de nadie admito dádivas ni recompensas? ¿Y a quién podréis vosotros considerar como el más justo, sino al hombre moderado que se acomoda con lo que tiene, sin tener nunca necesidad de lo de los demás? Y en fin, ¿quién de vosotros puede negarme el último 34 dictado del oráculo[6], si desde el momento en que comencé a comprender la lengua humana, no he cesado de investigar y he aprendido cuanto bueno he podido? Y la prueba de que mis trabajos no son estériles, ¿no la veis patente en la predilección con que buscan mi sociedad gran número de ciudadanos, y aun de extranjeros, apasionados de la virtud? ¿Por qué tantas gentes desean obsequiarme con regalos, cuando saben que yo no tengo riquezas con que remunerarles? Y en cuanto a mí, mientras que nadie puede decir que le he exigido un servicio, ¿cómo confiesan todos que me deben agradecimiento? ¿Por qué razón durante el sitio de Atenas[7], mientras mis compatriotas se lamentaban todos de su miseria, yo no vivía ni más ni menos angustiado que en los días más prósperos de la República? En fin, los más de los hombres tienen que comprar a caro precio los objetos de sus delicias en el mercado público; yo, sin costo ninguno, los encuentro infinitamente más dulces en el fondo de mi alma. Pues si todo cuanto he alegado en mi defensa es cierto y nadie puede convencerme de que falto a la verdad, ¿cómo, haciéndome justicia, no he de ser ensalzado por los dioses y por los hombres? Tal es mi conducta. Y sin embargo, Meleto, tú me acusas de pervertir a la juventud[8]. Pero todos sabemos en qué consisten tales corrupciones: dime si conoces a uno solo de esos jóvenes que con mis lecciones se haya pervertido; que siendo religioso se haya hecho un impío, que de moderado se haya tornado violento, de reservado en pródigo, de sobrio en amante de la crápula, de trabajador en perezoso, uno solo que se haya entregado a pasiones vergonzosas. —Sí, ¡por Júpiter! conozco a algunos a quienes has seducido hasta el punto de que siguen con más confianza tus consejos que los de sus padres. —Lo confieso —dijo Sócrates—, pero en lo respectivo a la educación moral, que como ellos saben, es el asiduo objeto de mis desvelos. También en lo que conviene a la salud, seguimos mejor los consejos de los médicos que los de nuestros padres; y vosotros todos, atenienses, miráis en las asambleas a los que hablan en ellas con superior ilustración con más predilección que a los que se hallan unidos a vosotros por los vínculos de la sangre; así como en las elecciones de generales preferís los varones más hábiles en el arte de la guerra, no solo a vuestros padres y a vuestros hermanos, sino ¡por Júpiter! aun a vosotros mismos. —Ese es el uso y así conviene a la patria —replicó Meleto. —Pues entonces —dijo Sócrates—, ¿no te parece digno de admiración, siendo en todos los asuntos los más hábiles considerados no solo como iguales sino como superiores a los demás, que yo, por ser tenido en la opinión de algunos como el mejor en lo que es el mayor bien de los hombres, la educación del espíritu, me haya de ver por tu causa condenado a muerte?[9] 35 [1] Platón. Apología, III y XI. Los otros fueron Ánito y Licón. [2] Daimonion. Véase la nota 5 de la página 77. [3] Si consideramos la atención religiosa con que Sócrates seguía la voz de dios en el espíritu, debemos inferir que Sócrates miraba el conocimiento de la razón divina que rige el mundo, además del de la naturaleza que nos rodea, como el fundamento del recio conocimiento propio. (Sanz del Río. Revista universitaria, 1854. Sócrates, tomo I). Reinaba en tiempo de Sócrates la incredulidad o la duda sobre los dioses. Para combatirla observaba que lo mejor en nosotros no lo vemos sensiblemente, sino que lo conocemos por sus efectos, como nuestra alma y supremamente dios, cuyos efectos sentimos en nuestro corazón cuando no pretendemos ver su figura con los sentidos (Sanz del Río, ibíd.). [4] Querefonte, ateniense, hermano de Querécrates y uno de los más honrados discípulos de Sócrates. (Jenof. Mem. I, 2; II, 3). [5] Platón. Apolog. V y siguientes. [6] El más sabio. Siendo la ciencia humana muy imperfecta respecto a la de los dioses, Sócrates, que conocía esta imperfección, se acercaba más a la sabiduría. (Platón. Euthphr, II). [7] Después de la derrota de la armada ateniense por los espartanos en Egospótamos, Lisandro cercó por mar y tierra a Atenas, desgarrada por partidos interiores y afligida además por un hambre cruel, obligándola a rendirse a discreción. Fueron sus muros y naves destruidas, abolida su constitución democrática y entregados al pérfido gobierno de los Treinta tiranos. [8] Tal acusación era fácilmente escuchada en aquellos días en que las desgracias de Atenas se culpaban a los innovadores en costumbres y leyes. Estas se restablecieron por un partido enemigo de Alcibíades y Critias, discípulos de Sócrates, a quien el vulgo confundía fácilmente con los sofistas. (Sanz del Río: ibíd.). Opinamos como Socher y Freret que la acusación de Sócrates, aunque aparentemente engendrada por celos religiosos, fue una verdadera venganza política, al contrario de lo que hizo con Jesús la hipocresía farisaica, que le acusó ante Pilato de un crimen de Estado (Rey de los judíos). Durante el gobierno oligárquico había sido Sócrates senador, porque creía que los cargos públicos debían servirse en bien de la patria, cuando esta se halle en poder del extranjero, para evitar mayores males a los conciudadanos. El proceso de Sócrates tiene todos los caracteres de un golpe de partido, de un juicio revolucionario, y el fallo fue del todo inmerecido, porque la conducta de aquel grande hombre estuvo inspirada siempre por el sentimiento más puro de justicia. Véase a Schoel: Litter. grecque. II, 32 y siguientes. —Cantú: Biogr. t. X. de la Hist. univ. —Weber: Sócrates. —S. del Río: Hist. univ., t. 7. — Laurent: Etudes sur l’histoire de l’humanité, Gréce. t. 11. [9] Los jueces se dividieron en dos opiniones. Sócrates fue condenado, por la mayoría de tres votos, por el partido de los fanáticos. Pero Sócrates se chanceaba con la vida y con la muerte y, en lugar de pedir con lágrimas la absolución, según costumbre, les dijo con aquella amarga ironía que constituía la fuerza de sus discursos: «¡Atenienses!, por haber consagrado mi vida entera al servicio y a la moralización de mi patria, me condeno yo mismo a ser alimentado durante el resto de mi vida en el Pritaneo, a expensas de la República». Los jueces, que se vieron de tal modo provocados, dictaron la sentencia de muerte por una gran mayoría. (Lamartine, Historia de la humanidad por sus grandes hombres. Sócrates). 36 III. CONDUCTA DE SÓCRATES DESPUÉS DE LA SENTENCIA Algunos más razonamientos se añadieron por el filósofo y por los amigos que hablaron en su defensa[1]. Mas no ha sido mi intento referir los pormenores de este célebre proceso. Bástame haber demostrado que Sócrates creía de gran importancia el no mostrarse irreverente con los dioses[2] ni injusto con los hombres. Lo de conservar la vida creía que no debía pedirse con humillaciones; antes bien, estaba convencido de que era la ocasión oportuna de morir: y que era esta su convicción se vio claramente después de pronunciada la sentencia. Se le invitó primero a que conmutase la pena capital por una multa[3] y ni accedió a ello, ni permitió a sus amigos que la entregaran, pues decía que condenándose a una pena pecuniaria, tenía que confesarse culpable[4]. Quisieron luego sus amigos proporcionarle una huida[5]; mas la rehusó también, y aun les preguntó con cierto humor si ellos tenían noticias de que hubiese fuera del Ática algún lugar inaccesible a la muerte. En fin, luego que la sentencia fue pronunciada, cuentan que se expresó así: —¡Ciudadanos!, los sobornadores que han inducido al perjurio a los testigos que han depuesto en contra mía y los que se han prestado al soborno deben imprescindiblemente reconocerse culpables de una gran impiedad, de una tremenda injusticia. ¿Y sería decoroso que yo mostrara menos ánimos ahora que antes de haber sido condenado, yo que no estoy convicto de haber ejecutado nada de cuanto se me ha acusado? ¿Se me ha visto a mí, desertor del culto de Júpiter y de Juno y de los demás dioses y diosas, sacrificar a nuevas divinidades? En mis juramentos, en mis discursos, ¿me veis invocar otros dioses que los vuestros? Y por lo que hace a la juventud, ¿cómo yo he de pervertirla, cuando la acostumbro a la paciencia y a la frugalidad? Ninguno de esos crímenes contra los que la ley pronuncia la muerte: el sacrilegio, la perforación de muros, la venta de hombres libres, la entrega de la patria[6], ninguno de esos delitos me ha sido imputado por mis contrarios. Por lo que me parece muy digno de extrañeza que vosotros hayáis podido encontrar en mi causa acción alguna que merezca la muerte. Mas yo no me creo por eso menos digno de estimación, pues muero inocente. No es el oprobio para mí, sino para los que me condenan. Por otro lado, me sirve de consuelo el destino de Palamedes[7], muerto de una manera semejante a la mía. ¿Y, en verdad, hoy mismo no inspira cantos más hermosos este héroe que el propio Ulises que le hizo perecer injustamente? Estoy seguro que el tiempo pasado y los siglos venideros atestiguarán que no he hecho mal a nadie, que a nadie he pervertido; sino que he sido benéfico con mis discípulos, enseñándoles de buen grado lo bueno que he podido. Después de haber hablado así, se salió de la manera que correspondía a sus palabras: la mirada radiante, el exterior y la marcha majestuosa[8]. Como se apercibió de que los que le acompañaban iban llorando, les dijo: 37 —¿Y por qué es eso de llorar ahora? Pues no sabíais, desde hace mucho tiempo, que la naturaleza desde que vino a la vida tenía decretada mi muerte?[9] ¡Y si se tratase de que, rodeado de goces, tuviera que morir prematuramente! Ciertamente que debía ser un motivo de aflicción para mí y para mis amigos; ¡pero si voy a dejar la vida cuando ya solo sufrimientos debo esperar en ella! Creo, pues, que al verme a mí contento, debéis participar de mi alegría todos vosotros.[10] —Pues yo me sublevo contra esa sentencia —dijo Apolodoro, hombre sencillo, que le era muy adicto y que estaba allí presente— porque veo que mueres injustamente. —Queridísimo Apolodoro —le contestó Sócrates[11], pasándole la mano cariñosamente por la cabeza—, pues ¿por ventura querrías tú mejor verme morir con justicia que con inocencia? —Y al mismo tiempo dejó ver su afable sonrisa[12]. Cuentan también que al ver a Ánito que pasaba, dijo: —Ese hombre va tan enorgullecido, como si hubiera realizado una acción grande y bella con haber votado mi muerte… Y ¿por qué? Porque le hice notar que no estaba bien que él, honrado por la ciudad con los más elevados cargos, rebajara a su hijo hasta el oficio de curtidor. Él, ¡insensato!, no conoce que entre él y yo el triunfo será siempre de aquel que en todo tiempo haya ejecutado las cosas más útiles y bellas. Pero Homero concede a algunos de los que están para morir el don de penetrar en lo venidero[13] y os voy a pronunciar un vaticinio: he tratado un poco de tiempo al hijo de Ánito y no me parece un espíritu desprovisto de energía: pues os anuncio que no ha de permanecer en el oficio servil a que el padre le ha consagrado; falto de un honrado guía que le conduzca, sucumbirá a una pasión vergonzosa; y ya en adelante continuará progresando en el camino de la depravación. Los hechos correspondieron a la profecía: el mancebo se entregó al vicio del vino y ebrio a todas horas concluyó por hacerse un hombre inútil para su patria, para sus amigos y para sí mismo. El padre, por la educación infame que había dado al hijo y por su torpe ignorancia, ha logrado verse deshonrado aun hasta hoy, después de muerto. En cuanto a Sócrates, el haberse engrandecido ante sus jueces excitó contra él la envidia y los decidió más resueltamente a condenarle[14]. Por lo demás, creo también que su muerte fue un beneficio que le concedieron los dioses, puesto que dejó lo más triste de la vida y alcanzó la más dulce de las muertes. ¡Y qué alma tan grandiosa! Convencido como estaba de que la muerte era para él más ventajosa que una larga vida, del mismo modo que jamás se había manifestado contrario a recibir lo bueno, tampoco se mostró débil ante la muerte, al contrario, le salió al encuentro y murió con júbilo[15]. Por mi parte, cuando considero la sabiduría e inmensa grandeza de aquel hombre, no puedo menos de recordarle y, con mi recuerdo, tributarle mis alabanzas: y si alguien que sea amante de la virtud, se ha encontrado con un hombre más útil que el sabio de Atenas, desde luego declaro que ese es el más afortunado de los mortales. 38 [1] No se sabe a ciencia cierta quienes serían los discípulos que hablaron en su defensa. Diógenes Laercio cuenta, con referencia a Justino de Tiberíades, y con relación a la causa de Sócrates, que un día Platón se subió a la tribuna y dijo: «¡Atenienses!, yo soy el más joven de los que han subido a esta tribuna...», pero que los jueces exclamaron: «Di más bien descendido». Que era como decirle: «Desciende» (Talbol. Oeuvres de Xenoph.: 1, 201, nota 2.) [2] «¿Me oyes negar que haya dioses, ni enseñar esto a mis discípulos? No creo que sean dioses ni el sol ni la luna...» (Platón. Apol.) Aunque sus pensamientos se elevasen más allá de los miserables símbolos que entonces adoraba Grecia, respetó el culto legal de su patria, y aun seguía todos los ritos de la religión popular. Pensaba que la adoración de la divinidad era una cosa tan santa en sí misma que no había necesidad de contristarla aun cuando se equivocase de dios. (Lamartine, ibíd.). No desenvolvió Sócrates una ciencia de dios. Le bastó combatir las representaciones antropopáticas de los dioses, reconocer la omnisciencia, omnipresencia y bondad de dios en el gobierno del mundo y sobre todo la unidad de dios sin dualismo ni limitación sensible ni panteísmo según conoce esta unidad el espíritu religioso (Sanz del Río, revista cit.). [3] La ley de Atenas autorizaba al condenado a rescatar su vida por un destierro o por una multa, la cual tenía que imponerse él mismo, reconociéndose culpable. Fue condenado a beber la cicuta, brebaje emponzoñado que daba la muerte en forma de sueño. [4] Cicerón. De Orat., 1, 56. [5] Este es el asunto del Critón, de Platón. En efecto, su discípulo y amigo Critón le ofreció medios de huir. Treinta días estuvo en la prisión (durante las fiestas de la Teoría en que no debía ser ejecutado ningún reo); los pasó con sus amigos conversando sobre la inmortalidad del alma. La última de aquellas conversaciones ha sido religiosamente conservada por Platón, en uno de sus más preciosos diálogos, el Fedón. [6] El sacrilegio, la perforación de muros, la venta de hombres…. Sobre el primer delito (hierosylia, sacrilegium); toijorisía cf. Platón. Leg. 8. parietis effractio, murum perfodere ut patefacto sibi ad aedes perfossor, ingresu furari queat. — Cf. H. Steph. Thesaur. graece linguae. Este delito podríamos, pues, en nuestras clasificaciones jurídicas, comprenderlo en robo con fractura. La andrapódisis llamada por los romanos plagium. quod Lex Flavia plagis damnasset, era el delito de comprar, vender, o tener por esclavo al hombre libre: del que persuade al esclavo ajeno a que huya de la casa de su señor. Sobre este delito, véase a Ulpiano: Digesto. [7] Palamedes, hijo de Nauplio, rey de Eubea, pereció víctima de la envidia que excitó en Ulises su sabiduría. Jenof. Mem. IV. 2. Platón, Apolog, XXII. [8] Actitud en que representa Horacio a Régulo regresando voluntariamente al destierro, en la Oda V. del Libro III, v. 41 y siguientes. [9] A uno que decía a Sócrates: «Los atenienses te han condenado a muerte», este le contestó: «Y la naturaleza a ellos». Montague: Essais. 1, 19. [10] Véase el discurso de Germánico a sus amigos cuando iba a morir. Tácito. Annal., II, 71. [11] Sobre el cariño que le profesaba este Apolodoro, véase a Platón en el Fedro, §2 y 66, y a Plutarco en la vida de Catón de Útica, § 10. [12] Diógenes Laercio, en la Vida de Sócrates, refiere que fue a su mujer, Jantipa, y no a Apolodoro, a quien el filósofo dirigió estas palabras. [13] Alusión a dos pasajes de la Ilíada: el uno, v. 856 del canto XVI cuando Patroclo moribundo anuncia a Héctor que él a su vez ha de morir a los golpes de Aquiles; y el otro, canto XXII, v. 358 cuando Héctor anuncia en iguales circunstancias a Aquiles que morirá herido por Paris. [14] Véase lo que dejamos anotado sobre la sentencia anteriormente. [15] Sobre los últimos momentos del filósofo, véase otra de nuestras notas anteriores. 39 Índice PORTADA INTERIOR CRÉDITOS ÍNDICE PRESENTACIÓN APOLOGÍA DE SÓCRATES. PLATÓN I. SÓCRATES RESPONDE A LAS ACUSACIONES II. SÓCRATES ACEPTA LA CONDENA Y PROPONE UNA PENA III. CONDUCTA DE SÓCRATES DESPUÉS DE LA SENTENCIA APOLOGÍA DE SÓCRATES. JENOFONTE 2 3 4 5 7 8 24 27 31 I. POR QUÉ RAZÓN EL SABIO ATENIENSE NO QUERÍA PREPARAR SUS 32 MEDIOS DE DEFENSA II. SÓCRATES RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE SUS ENEMIGOS 34 III. CONDUCTA DE SÓCRATES DESPUÉS DE LA SENTENCIA 37 40