Cultura del agua y del vino en el desierto americano

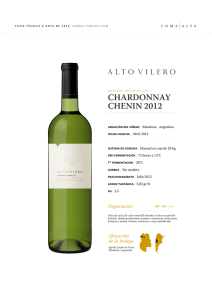

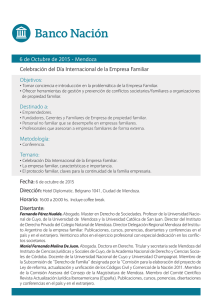

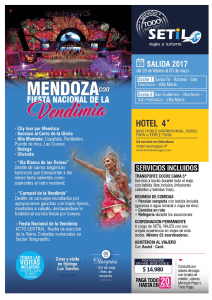

Anuncio