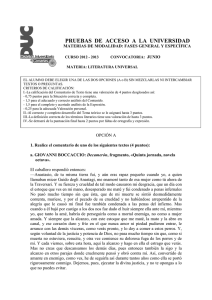

literatura universal - Gobierno de Canarias

Anuncio