Kessel - EspaPdf

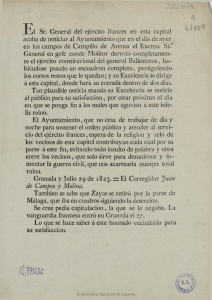

Anuncio