Análisis Diacrónico de la Recepción Literaria de la Generación

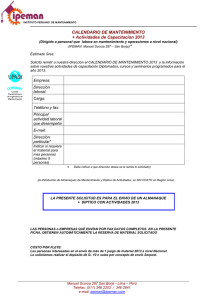

Anuncio