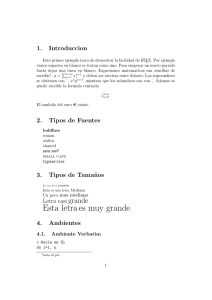

fragmento

Anuncio