La soledad de la compasión Estaban sentados contra la puerta de

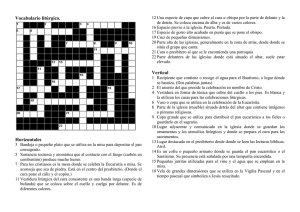

Anuncio

La soledad de la compasión Estaban sentados contra la puerta de la estación. No sabían qué hacer, mientras miraban la diligencia y luego la carretera aceitada de lluvia. La tarde de invierno estaba allí, en el lodo blanco y plano como un trapo caído de un tendedero. El más gordo de los dos se levantó. Rebuscó en los bolsillos de los dos lados de su gran abrigo de terciopelo estilo húsar, y luego hurgó con la punta de los dedos en el pequeño bolsillo de carpintero. El cochero trepó al asiento. Ya hacía chasquear la lengua y los caballos alzaban las orejas. El hombre gritó: «Espere». Y luego, a su compañero: «Ven», y éste vino. Flotaba, muy flaco, en una gruesa capa de pastor muy gastada. El cuello le salía del sayal, descarnado como una trenza de hierro. –¿Adónde vas? –preguntó el gordo. –A la ciudad. –¿Cuánto es? –Cincuenta céntimos. –Sube –dijo el gordo. Se agachó, le separó los faldones de la capa y levantó la pierna del otro hasta el estribo. –Sube –le dijo–; haz un esfuerzo, viejo. l La señorita que estaba sentada dentro tardó un poco en recoger sus cosas y hacer sitio. Tenía una nariz afi11 lada muy blanca y de perfil muy marcado, y sabía que ésta se veía bajo los polvos de arroz, así que siempre miraba un poco de soslayo, con una expresión como enfadada, y por eso el gordo le dijo: «Perdón, señorita». Enfrente, había una señora regordeta y delicada, envuelta en un abrigo con piel en el cuello y las mangas, y un viajante de comercio que se apretaba contra la señora y, para tocarle mejor la parte de abajo de los senos con el codo, puso el pulgar en la sisa de su chaleco. –Apóyate aquí –dijo el gordo, alzando el hombro. El otro ladeó la cabeza y la apoyó. Tenía unos hermosos ojos azules inmóviles como el agua muerta. Iban al paso porque era cuesta arriba. El azul de los ojos acompañaba el paso de los árboles. Sin cesar, como si quisiera contarlos. Luego atravesaron unos campos llanos y la ventanilla ya sólo mostraba un cielo de un gris uniforme. Su mirada se quedó fija como un clavo. Parecía que fuera a caerse encima de la señora regordeta, pero su mirada la atravesaba, miraba más allá, era una mirada muy triste, como la de un cordero. La señora se ciñó el cuello de piel. El viajante de comercio se tocó la parte delantera del pantalón para ver si estaba bien abrochado. La señorita tiró de su falda como si quisiera alargarla. Su mirada seguía clavada en el mismo lugar. Lo desgarraba y le hacía pus como una espina. La señora se enjugó los labios con la piel del guante; se secó los labios, que brillaban por una fina capa de saliva. El viajante de comercio volvió a tocarse la pernera, y a continuación estiró el brazo doblado como si 12 tuviera un calambre. Trató de mirar al frente, a esa mirada de agua muerta, pero agachó los ojos y luego se puso la mano encima del corazón. Su cartera seguía allí. De todas maneras, la palpó en todo su contorno y su grosor. Una sombra invadió el coche; la pequeña ciudad acogía la avenida de la estación con sus dos brazos de casas cubiertas de desconchados. Presentaba, por un lado, una Cámara del Comercio y Jardines y, por otro, tres colmados que se hacían amargamente la competencia. l El señor cura vació la pipa en el cuenco de las ofrendas; el cenicero estaba en el reborde del reclinatorio. Guardó la pipa caliente en el estuche. Le tocaba clasificar por calles y casas los números de Veladas Religiosas que iba a distribuir a los suscriptores. Le faltaban tres entregas. Levantó los libros y un número desplegado de La Cruz. Al final estaban allí, debajo del paquete de tripas de cerdo que acababa de traerle su hermano. «Ya no tiene remedio...» Una de las portadas se había manchado. La inclinó bajo la luz gris de la ventana para ver si se veía, si, dándola de lado..., si no, bastaba con dársela, por ejemplo, a la señora Puret, la lamparera: apenas veía, y siempre tenía los dedos manchados de petróleo, así que pensaría que había sido ella. También había, allí, en el suelo, y dejado también por Adolphe, un montoncillo de estiércol de cuadra con la huella de un talón. El señor cura se levantó y, dando unas pataditas con la punta del zapato, empujó la porquería hasta la chimenea. 13 –Marthe, han llamado. –¿Qué? –preguntó Marthe, entreabriendo la puerta de la cocina. –Han llamado, digo. La fina tira del delantal de la sirvienta le separaba los enormes senos del vientre. –Otra vez. Señor, también, podría usted ir a echar un vistazo de vez en cuando. Tener que subir y bajar siempre, yo, con mis piernas..., mi enfisema... Ya verá usted cómo acabo, al final. Volvieron a llamar. –Vaya usted a echar un vistazo. Si no es nada importante, despáchelo abajo. Con este tiempo, si suben me lo ensucian todo. La mujer tenía la cara empapada de grasa. –Ha sido guardando las lonjas de tocino –dijo–. La despensa está demasiado arriba. Se ha caído una y la he parado con la mejilla. l –Voy –gritó el cura por el pasillo. Luego quitó el cerrojo y abrió la puerta. –Buenas tardes, señor –dijo el gordo. El flaco de ojos azules estaba detrás, tiritando en su abrigo. –No podemos dar nada –dijo el cura al verlos. El gordo se quitó el sombrero. El flaco alzó la mano y le clavó la mirada al cura. –¿No tendría usted algún trabajillo? –dijo el gordo. –¿Un trabajillo? Y el cura pareció reflexionar, pero al mismo tiempo cerraba la puerta suavemente. 14 –Un trabajillo. Abrió la puerta de par en par. –Pasen –dijo. El gordo, que se había vuelto a poner el sombrero, se lo quitó otra vez de forma precipitada. –Muchas gracias, señor cura, muchas gracias. Y se frotó los zapatos en el felpudo, y entró encorvando un poco el espinazo, a pesar de la altura de la puerta. El otro no dijo nada, entró, erguido y con los pies sucios; seguía los gestos del cura con la fría tristeza de sus ojos azules. l Se entraba por un pasillo para carros porque en tiempos la rectoría había sido una casa de señores terratenientes. A continuación había un patio cuadrado; del patio salían las escaleras, que luego subían a grandes tramos cuadrados, como el patio. –Espérenme aquí –se acordó de decir el cura al ver sus pies llenos de barro. Subió. El gordo esbozó una sonrisa en silencio. –Ya lo ves, saldrá bien –dijo–. Con el franco que hemos gastado... l –Marthe... –dijo el cura al entrar, y enseguida–: ¿Qué haces ahí? En la mesa de madera blanca había una sartén caliente y en su interior chisporroteaba la fritura de higado y tripas como flores violetas y tallos de arroz. –Es picoche –dijo Marthe. 15 Y se puso a verter un hilillo de vino espeso con perfume de cepa. La grasa hirviente se calló. –¿Es para cenar? –preguntó el cura. –Sí. –¿Sabes qué he pensado, Marthe? ¿Y si aprovecháramos para hacer arreglar el tubo de la bomba? –Habría que bajar al pozo –dijo Marthe, que graduaba el hilo de vino. –Pues sí –dijo el cura. Ella no dijo nada; luego levantó el gollete con un golpe seco y puso la sartén en el fuego. –¿Y va usted a encontrar a alguien que baje? Ya sabe lo que dijo el fontanero. Que no quería matarse. Es un pozo viejo, y además, con este tiempo, ¿va usted a encontrar a alguien?... –Escucha: hay dos hombres, abajo, que piden algo que hacer. Parecen gente necesitada. –Entonces hay que aprovechar –dijo Marthe–, porque, ¿sabe usted?, el fontanero no bajará nunca, me lo dijo. Si están necesitados, hay que aprovechar. –Se trata de lo siguiente –dijo el cura–. Tenemos una bomba, y el tubo de plomo estaba enganchando a la pared del pozo. El gancho o los ganchos se habrán aflojado. El tubo se ha despegado, por así decirlo, y serpentea en el vacío. Cuelga de los pernos de arriba y se podría arrancar de cuajo. De hecho, tengo más ganchos de ésos. Habría que bajar... –¿Es profundo el pozo? –preguntó el gordo. –No –dijo el cura–, no..., sí, en fin, no demasiado, ya sabe, es un pozo casero: quince o veinte metros como máximo. 16 –¿Está lejos? –No, está ahí. El cura se dirigió hacia un lado del patio y el gordo lo siguió, mientras el otro seguía envuelto en su abrigo. Había una puerta en la pared y, debajo, un comedero de piedra vieja repleto de agua. Abrió la puerta, los goznes chirriaron y dos o tres cáscaras de herrumbre cayeron sobre las losas. –Aquí está, ¿ven? Pareció querer excusarse. –Como son dos –dijo. Entonces el gordo miró a su compañero. Seguía allí, flotando en su holgado abrigo gris. No tenía rostro, salvo los ojos, los ojos azules y fríos, siempre clavados en la sotana negra del cura pero mirando, a través y más allá, el alma triste del mundo. Temblaba y tragaba saliva con dificultad, su nuez subía y bajaba. –Bueno, señor cura –dijo el gordo–, ya me las arreglaré, solo, pero ya me las arreglaré. Marthe apareció en el balcón de la galería. –Señor cura, ya casi es la hora de su clase de música. En ese preciso momento, llamaron a la puerta. Fue a abrir: era un muchacho rubio con un bonito gabán de lana. –Suba, señor René –dijo el cura–, enseguida me reuniré con usted. Volvió a dirigirse hacia los hombres. –La pared quizás es un poco mala –dijo. l 17 –Ponte ahí, viejo –dijo el gordo. Al fondo del patio había una puerta. Detrás se oía correr y chillar de conejos. –Ponte allí y siéntate. ¿No tienes frío, demasiado frío…? Luego se sentó a su lado y comenzó a desatarse los zapatos. –Prefiero hacerlo descalzo. Así me agarro con las uñas... Luego se desabotonó el pantalón de estilo húsar y se lo quitó. –Las piernas se mueven mejor, y además pesa mucho. Póntelo encima, así estarás abrigado. La respiración del pozo humeaba en el aire frío del patio. –Si necesito algo, gritaré –dijo mientras pasaba por encima del brocal. Aún se agarraba con las manos y aún se le veía la cabeza. Miraba hacia abajo en la oscuridad; se notaba que estaba tratando de fijar los pies. –Veo los agujeros, viejo, saldrá bien. Desapareció. l Se oía una melodía de armonio: una espiral de notas ascendentes que se pegaban de tres en tres y arrojaban, al parecer hasta el cielo, el balanceo de una cabeza de serpiente. La tocaba con bastante habilidad el señor cura y luego, tras un silencio, las manos entumecidas del señor René. El día se iba apagando. 18 En la galería de madera, allí arriba, en el primer piso, había una hilera de macetas de cactus y una maceta con una mata de violetas. El hombre miró las flores. La noche goteaba en el patio como el hilo de una fuente; al cabo de poco ya no se veían las flores; la noche subía hasta el segundo piso. El hombre se irguió. Se acercó al pozo y buscó la boca a tientas. Se inclinó. Abajo se oía, al parecer, una especie de carraspeo. –¡Eh! –gritó. –¡Eh! –respondió el otro, desde abajo. Llegó al cabo de un momento, amortiguado por un colchón de aire. –Sujétate bien –dijo el hombre. –Sí –respondió la voz. Luego preguntó–: ¿Y tú, ahí arriba, estás bien? El hombre volvió a sentarse en el momento en que Marthe abría la puerta y aparecía en la galería del primero, con un farol en la mano. –¿Podrá ver, así, señor René…? Cierre la puerta. El chico rubio cerró la puerta. Marthe echó un vistazo al patio. –Creo que se han marchado –dijo. l El gordo caminaba en la oscuridad. Se oían sus pasos fangosos sobre las losas frías. –¿Estás ahí? –preguntó. –Sí. –Dame los pantalones. Ya está. –No hace calor –le dijo cuando estuvo vestido de nuevo. 19 La casa estaba completamente silenciosa, salvo por el chisporroteo de fritura que llegaba del primero. Llamó: –Señor cura. La fritura impedía que se le oyera. –Señor cura. –¿Qué? –preguntó Marthe. –Ya está –dijo el hombre. –¿Qué? –preguntó Marthe otra vez. –La bomba. –¡Ah! Bueno, voy a ver. Volvió a entrar en la cocina e intentó accionar la bomba en el fregadero. El agua corría. El señor cura leía junto a la estufa en el chisporroteo de la fritura. –Sale agua –le dijo. El señor cura apenas levantó los ojos. –Bueno, vaya a pagarles. –¿Cuánto les doy? Lo han hecho enseguida, a fin de cuentas. –... y cierren bien la puerta... Aunque ella los acompañó, los observó salir, luego cerró el picaporte con fuerza, pasó el cierre y atrancó la puerta. Caía una lluvia tenaz y fría. Bajo la farola, el hombre gordo abrió la mano. Eran cincuenta céntimos. Los ojos azules miraban la monedita y la mano ennegrecida por los rasguños y el barro. –Te vas a cansar –le dijo–. Para ti, enfermo, soy como una cadena alrededor de tu cuello. Te vas a cansar. Déjame. –No –dijo el gordo–. Ven. 20