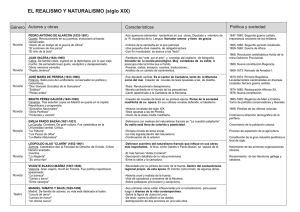

La cuestión palpitante

Anuncio