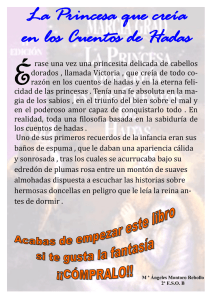

Cuentos desde el Reino Peligroso

Anuncio